明清时期鲁班像风格分析

王冬梅,张娅楠(山东建筑大学艺术学院,山东 济南 250101)

明清时期鲁班像风格分析

王冬梅,张娅楠

(山东建筑大学艺术学院,山东济南250101)

摘要:将明清时期鲁班图像从艺术风格、绘画手法、民间习俗、衣帽服饰以及布局构图的角度分析,采用艺术风格学的方法研究比对鲁班像及同时期的人物绘画作品,总结出明清时期鲁班像的艺术特征。

关键词:明清;鲁班像;风格

前言

鲁班在民间极具影响,鲁班像大多集中于民间,但不易保存,因而存世很少。笔者通过各种渠道收集了一些鲁班像,主要是线描、年画等形式的作品。因为是民间美术作品,所以这些鲁班图像大多都没有确切的作者,也没有确切的创作年代。但是它不可避免地带有绘画的时代风格。正如著名美术学者方闻在《心印》中对中国古代山水画的绘画风格进行形式风格分析,每个朝代每个流派都有自己特定的绘画语汇。本文就根据这种相似的语汇特点来分析鲁班画像的时代特点及绘画特征。

一、明代《鲁班经》中的鲁班图像

《鲁班经》是午荣撰写的一本民间工匠业务用书,原名《工师雕斫正式鲁班木经匠家镜》或《鲁班经匠家镜》,成书于明代,虽然后世也有各种印刷版本,但是其内容和图画基本上都是直接传承明代。如此假设《鲁班经》上的鲁班图像大概就是明代的作品,体现的应该是明代人物绘画的风格。单凭这种假设不足以证明《鲁班经》中的鲁班画像就是明代作品,因为后世的印刷制版很可能会替换上后世风格的画像。我们在下文将对大量作品的风格进行比对,进一步证明它的时代风格。

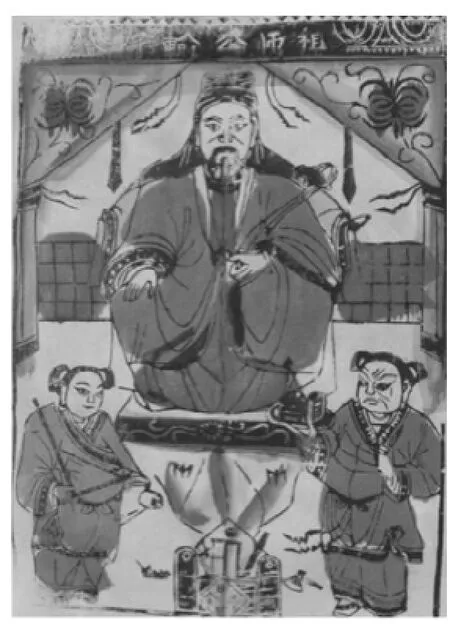

图1 《鲁班经》插图 明代

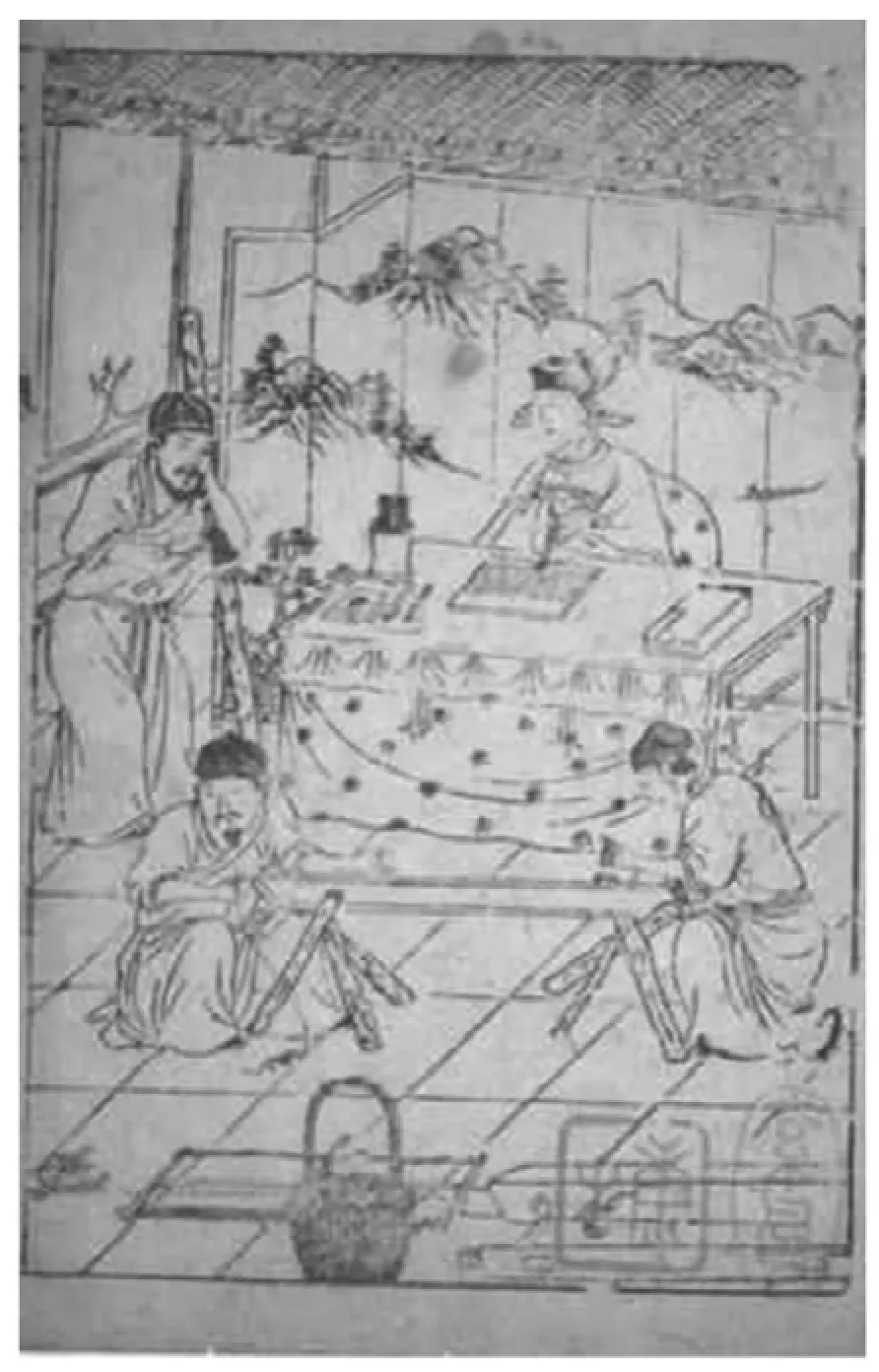

《鲁班经》由许多工匠共同编写而成。图1是《鲁班经》里一幅具有场景的鲁班图像,画面是一个完整的场景。这幅作品最大的特点就是叙事性强。这幅画画面中人物一共4人,一人坐在桌子后面身穿官服,一边观看前面两位工匠做工,一边听身旁的工匠讲解,自己手中也一一记录下来。笔者认为站在官员身边的人可能就是鲁班本人。我们看到画面上方是一道屏风,屏风这一事物在中国传统绘画中历史悠久,许多作品中都会有屏风的描绘。官员背后的屏风代表了一种身份的象征以及分割空间的作用。[1]屏风上面是一幅传统山水画,从这幅山水画的绘画风格看,它具有元、明时期山水画的主要风格。明代山水早期出现了复古的现象,以恢复宋朝模式为主,其绘画作品也有很浓厚的自然主义。[2]对比明早期浙派吴伟绘画(图2)的用线风格,图1中的人物五官、衣纹服饰的刻画虽没有专业画家技法的纯熟,但是能够看出线条的表现是受其影响,呈现出明早期的特征,用笔粗简放纵,洒脱爽劲,干净利落。而桌前两位工匠在共同打磨一截木头,他们前面摆放的是锯子、刨子等一系列木工工作所用到的工具,通过这些图示再现的是木工工匠的活动场景。仔细观察画面中的人物,结合同时期遗留的物质资料,从其服装与神态动作我们可以看出,这些表现手法均为明朝的风格。

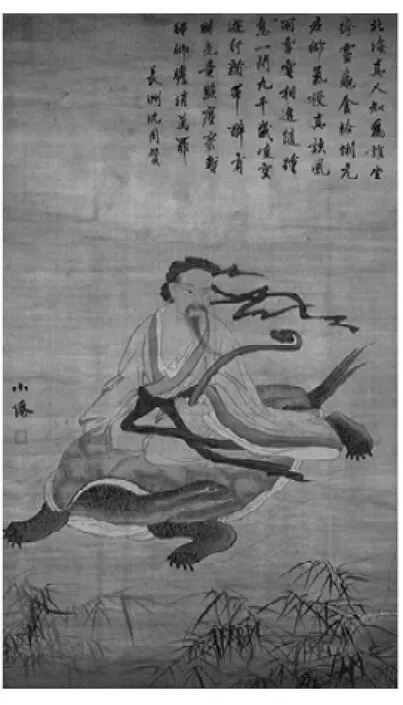

图2 北海真人像 明 吴伟台北故宫博物院藏

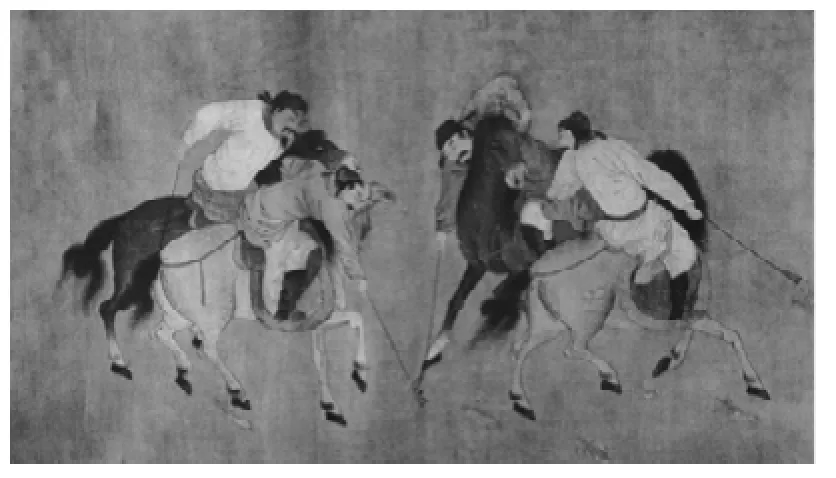

在图3明代《马球图》中,我们观察到人物的服饰都显现出一种汉族传统服饰的飘逸感,褶皱圆滑,而且衣领都为圆领设计,盘领衣是继承唐宋以来的圆领袍衫发展而来的。明代官员服装大多为高圆领、缺胯的样式,官服的衣袖多宽袖或大袖,有的在衣裙两侧有插摆;平民的衣服无插摆,袖为窄袖,但60岁以上老者可以穿大袖,袖子可以挽到手腕以上的位置。几名官员的帽子如《鲁班经》中的官员一样,是黑色乌纱帽。明代的许多画作上,人物都是有着相似的胡须,这像是一种固定的模式,不论是《马球图》中还是《鲁班经》中的人物,都绘有浓密的胡须,这正是明代早期作品习传元代作品的典型特征。从桌子和地砖的透视来看还是不统一的,应该是明代晚期之前的作品,因为西洋绘画在明代晚期传入中国,这势必会让中国画家认识到透视法,所以这幅作品大体应该是在明代成型最迟不会到清代。因而我们推断《鲁班经》中的插图作品属于明代制版,并不是后世的图像版本。

图3 马球图 明 佚名 绢本设色英国维多利亚·阿尔贝蒂博物馆藏

二、明清年画中的鲁班像

(一)明代年画中的鲁班像

明、清以来,我国乡村农户皆贴木版年画,喜迎春节,蔚成风俗。年画题材包罗万有,以神仙、戏剧、历史人物、童子和各种动物为主。木匠之家,多贴标示有“公输子先师”的鲁班像年画,视鲁班为保护神。

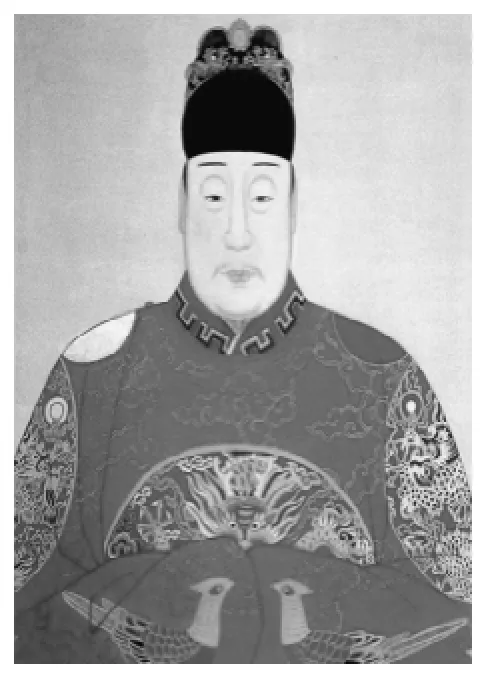

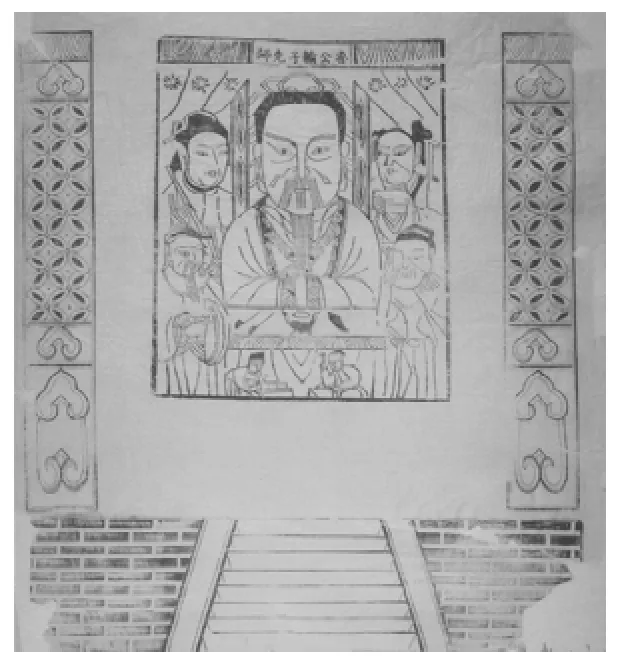

图4这幅年画,鲁班的服装上的图案是一种传统的明代图像,我们可以与同时代具有崇拜性质的作品进行对比。其与《万历皇帝像》(图5)在主要人物上相似度极高,官帽也相呼应,甚至服装和人物形态上也和皇帝的形式极其相近,图中人物大小的比例在分配上显示着尊卑等级。这幅作品完全把先师鲁班给神化了。鲁班的头后面有一个只有神仙才有的光环,这更加强了鲁班的神性,突出对他的崇拜。此外地板的透视画法,虽然不标准,但是具备基本的透视原则。由此,笔者推断它应该是明版年画,或者说它是明代风格的年画。

图4 先师鲁班像 明代

图5 万历皇帝像(明神宗无鬓坐像) 明代台北故宫博物院藏

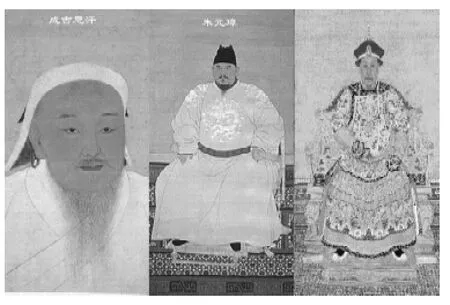

虽然鲁班为民间工匠,其穿着与帝王不能等同,但世人对其的崇拜使之在描绘鲁班时或多或少地加入一种神圣之感,使得鲁班形象变得高大严肃。这里笔者将对明清的帝王图分析对比,通过这些典型的特征来分析鲁班年画。通过观察图6我们可以看出元明清三个朝代的帝王服饰大不相同,元代成吉思汗典型的蒙古服饰,和鲁班年画中的服饰风格完全不一样。中间的图是明朝皇帝朱元璋的画像,画中朱元璋着黄色龙袍,腰间配玉带,头戴乌纱帽,坐于皇位之上,龙袍上的图案是圆形龙图腾,双肩和胸前各一个,这种圆形图腾与图4中鲁班所穿衣服上的团花大同小异。最后一幅图的清代帝王图,清帝王的身躯就没有明代的魁梧而呈现一种更为真实普通人的比例。而图7的鲁班像身躯的比例明显倾向于清代受崇拜的人物像的样子,服饰特色又多取于明代人像,所以根据这些具有时代特色的服饰与人物形象可以判断鲁班像的成型年代,它或许流行于后一个时代,但是它的成型年代大致是明代中晚期,也可以说是明版的清代鲁班像。

图6 元明清三代帝皇图

帝王像都有着相近的形式感,即所呈现的人物都是正襟危坐、身材魁梧高大、神情端正严肃,使人内心不自然地生出一种对其崇拜的情愫。清代之前帝王图的形式几乎都是这种形式,使皇帝有一种神仙般的神圣高大之感。鲁班像也是按照这种程式来进行创作,意在将鲁班形象高大化、魁梧化,使人们对其有无限的崇拜之感。在明代,对于鲁班的崇拜空前高涨,鲁班形象像帝王一般地位高大,是民间的神,将鲁班形象神化。永乐十八年(1420)鲁班被皇帝封为“北城侯”“春秋二祭,礼用太牢”[3](P171),以示尊崇。从这一点也能看出来鲁班形象威严高大形同帝王的原因所在。因而民间在刻制鲁班年画木板时对其造型是神化了的形同帝王像。

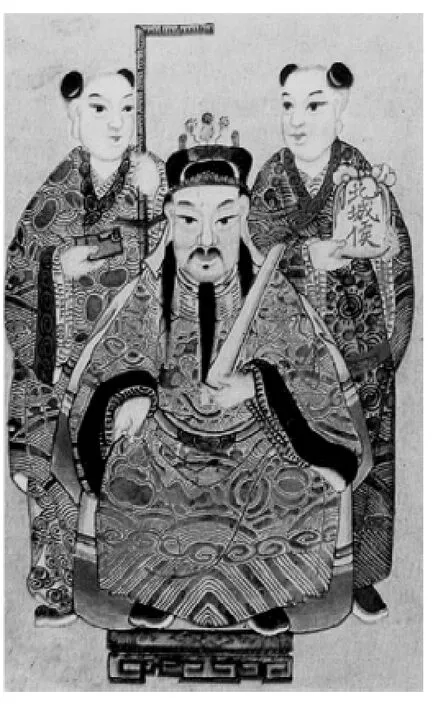

图7 鲁班像 仿明绘本

年画图7人物比较少,只有鲁班一人和两位侍者。这幅作品中并没有像图4一样有题“先师鲁班”的字样,但从其画面构成的各个要素可以看出这是鲁班的画像。此画中鲁班的造像比较呆板,侍者手拿墨斗、柺尺及“北城侯”牌。根据鲁班及其侍者的发饰与服饰我们可以看出这是一幅明代的作品,衣服上的花纹图案、腰间佩戴的腰带、手中所持的玉牌以及头上戴的帽子上的珠宝都是明朝风格,这一点是毋庸置疑的。但就其人物面貌的刻画,还是颇有争议的,人物造型简洁娴熟,有些偏近代的气息。虽然作者尽量地向明代的靠近,使用的绘画元素是明代的,但绘画技巧和审美趣味还是不可避免地带有近代风格。所以,笔者认为这是一幅后人的仿明作品。

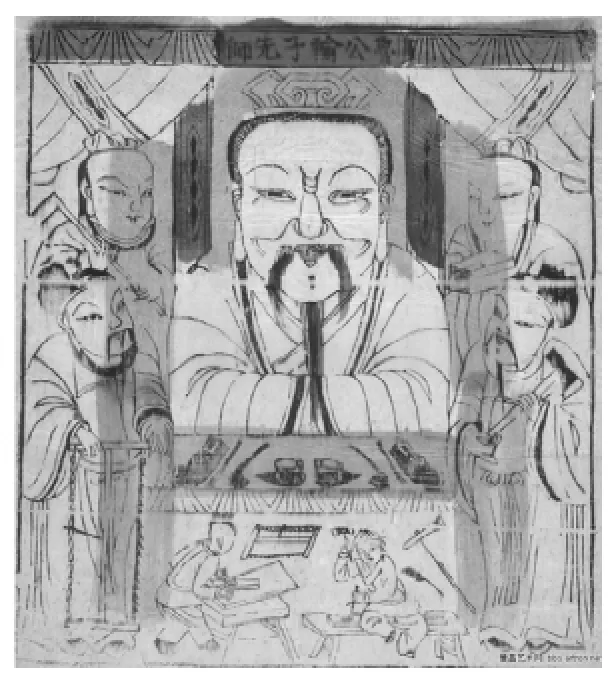

图8是滑县民间年画,画风可以看出既有明代风格也有清代风格,应该也是后人吸收明代鲁班年画的样式重新创作的仿作。在画面最上方的房梁上写有“祖师公输”的字样。这种带有室内场景或是像祭祀台一样的绘画构图是出现在明代的一种绘画形式,侍者也是手持柺尺和墨斗,人物形象鲜明。这幅作品将鲁班置于正中,体量巨大,充分表明了当时人们对鲁班的崇拜,已将鲁班神化为一代天神,造福于老百姓,受万世敬仰,这也为鲁班崇拜提供了充分的证据。

图8 鲁班像 仿明版本滑县年画

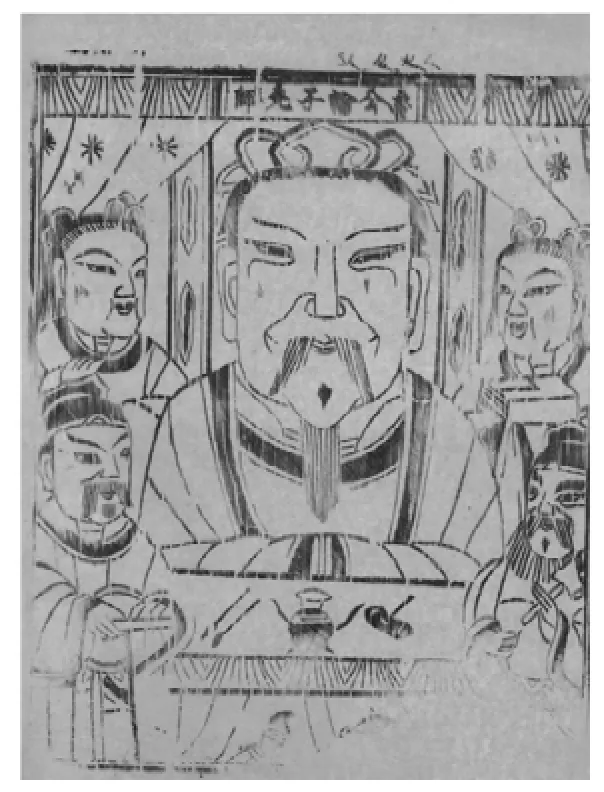

图9 鲁公输子先师 明末清初 北京年画

(二)清代年画中的鲁班

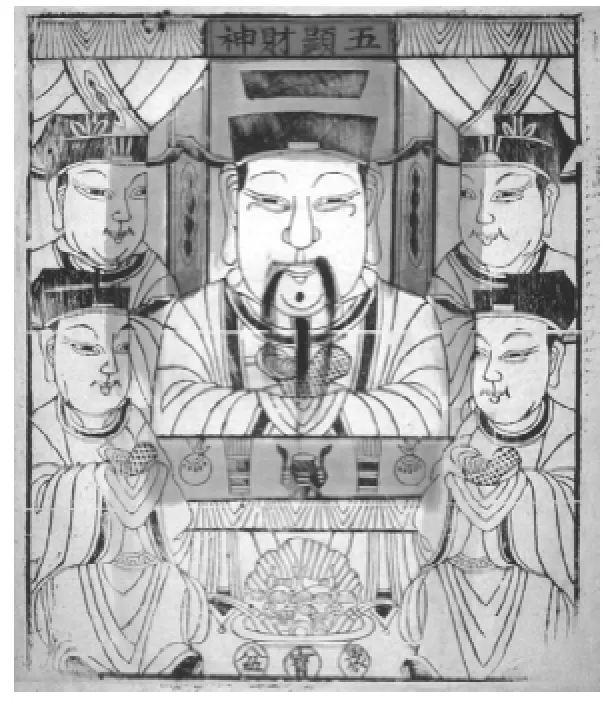

一般年画有一种固定的构图形式,主要人物在画面正中央,其他人员列坐其次,整体感觉像是在一个封闭的室内面朝门外的布局。

图9是一幅明末清初时期的鲁班像,但是这幅鲁班像通过环境描写刻画鲁班铁匠的身份。从其房间的摆设以及工匠的工作活动中我们可以清晰地看到冶铁的整个场面。两边小人物组合构图,与之前几幅有相同的感觉。这幅画唯一的不同就是有了更大的场景,出现了楼梯和门框,是鲁班庙的一种再现,因为画面左边摆有祭祀用的贡品。这些都是用于张贴的木板年画,在明末清初时广为兴盛。

图10也是一幅《鲁公输子先师》年画,它是一种单色年画,这幅作品是哥伦比亚大学博物馆馆藏作品,根据鲁班的神态表情刻画以及画面构成风格,它应该是和图11、12年画是同一时期同一类型的年画,只不过没有颜色是单线条刻画。但是这幅年画线的力度较之之前的作品好像生硬一些,人物的眉毛会略带棱角。但是这一幅中侍者手中所拿的工具和鲁班面前供奉的工具与图9一致,画面下方劳作的小人也和图9、11一模一样。

图10 鲁公输子先师清代 哥伦比亚大学博物馆馆藏

图11 鲁公输子先师 清代北京木板年画 哥伦比亚大学博物馆

图10和图11极为相似,不论是构图,人物布局,动态几乎一样,服饰也非常相似,只有几个人在发式上略有不同,可以看出这两幅作品应该是相互借鉴的。桌子上都摆放着鲁班发明的工具,旁边侍者也都手持锯子、刨子、墨斗、鲁班尺、斧子等重要发明。下方还有两名工匠从事木工活动。这就好像是在说明下方的人物是现世的百姓,在灵活地运用着鲁班的发明。从其中一位工匠的服装上我们发现他是清朝的服饰,从这点我们可以猜测这是一幅清代的作品。这一时期的鲁班画像主要以年画为主,因为这时的年画是百姓能消费得起的一种作品表现形式,鲁班又为民间的木工之神,所以在民间这种年画广为流传。

图12 财神像 清代 北京年画哥伦比亚大学博物馆

图11也是一幅名为《鲁公输子先师》的年画,这幅年画被王树村与哥伦比亚大学博物馆同时收藏。我们都知道,年画一般都是批量生产的,一模一样的年画会有很多。这幅作品是清朝北京年画的固定形式,我们可与《财神像》这幅作品(图12)进行比对。在这种鲁班像中,将鲁班与财神一样的神仙进行同化,主体人物最大化,充斥着整幅画面,左右各分两名侍者,他们手持主人的发明或是工具。唯一不同的是图11下方拥有两名工匠小人进行着一系列木工工作,而图12的构图止于祭台。这两幅画作上面的各种装饰、图案及人物的布局几乎都是一模一样的,这些画面形式特点让我们了解到清代年画中鲁班画像的程式化特征。这种固定构图被广泛应用在年画中,不论是城隍、观音、太上老君还是我们民间更为传统的众神,都是这种图的布局。即使没有颜色进行渲染,单纯的线描也会显得生动传神。但是几乎每一幅年画都会出现一抹红色印记,这些印记或多或少的印在侍者的脸上,将主人公的头像围住,形成了一种特有的突出主体的框。笔者推测这种手法类似于“黑白灰”,起到分层次的作用,意图就是将主人公凸显出来,这种手法也带有一定的区域特色或是某一年画作坊的一种标志纹样。

三、明清鲁班画像的风格特点

第一,构图程式化、饱满,多人物组图,鲁班居中体量巨大,2—4名侍者左右两边对称分布,且持有木工工具。第二,鲁班渐渐神圣化,衣服、头饰都有一种帝王及神仙的扮相,和后来的鲁班崇拜有着重要的关联。第三,鲁班造像均是微笑表情,体现鲁班亲民的形象,也象征着鲁班为民间师祖之地位。第四,图画构图以鲁班为中心,形象高大,象征鲁班在民众心目中的地位,其他侍者则形象略小,在其身旁侍候,从这种尊卑上能看出鲁班的伟大。第五,与时俱进,时代性强,积极吸收各种文化元素各种形式。第六,鲁班像也受到了西方绘画的影响,在绘画过程中能隐约看出一些透视关系。

总结

根据大的时代背景以及绘画种类,我们研究了以上的鲁班作品。从春秋战国时期鲁班的出现到现如今,关于鲁班像的作品有很多,但是它更多地是流于民间,所以这里我们研究的重点是民间艺术中的鲁班像。鲁班像记载最多的要数明清时期的年画,这更多是因为鲁班工匠身份的特殊性和中国传统对待民间工匠的态度造成的这种后果——我们更多地只能在民间美术中找到他。其实鲁班不仅仅是一名工匠,更是一名伟大的发明家,他发明的工具使木匠工作更为便捷,他的建筑技巧应用到各个地方,大到天坛小到马厩都有广泛运用。

参考文献:

[1][美]巫鸿.重屏——中国绘画中的媒材与再现[M].文丹译.上海:上海人民出版社,2009.

[2][美]高居翰.江岸送别——明朝初期与中期绘画[M].北京:三联出版社,2009.

[3]王弗.鲁班志[M].北京:中国科学技术出版社,1994.

(责任编辑:刘德卿)

中图分类号:J120.9

文献标识码:A

文章编号:1002—2236(2016)01—0092—05

doi:10.3969/j.issn.1002—2236.2016.01.020