例谈柱形图在高中生物学教学中的应用

徐 彤

(江苏省无锡市辅仁高级中学 214123)

数学模型是用来描述一个系统性质的数学形式,常见的有公式、表格、坐标曲线图、饼状图、柱形图等。在教学中发现,利用数学模型既可以对高中生物学的某些知识进行高度概括凝练,也可以用来作为培养学生理解能力、逻辑推理能力的重要载体。其中柱形图的辅助教学效果尤显独特。有研究表明,人类肉眼对不同物体的高度差异很敏感,柱形图将二维数据集合在平面坐标系中进行了最直观的演绎,具有直观易懂、简便易画、辨识效果好等特点。在实际应用中,柱形图至少在以下三方面优势明显。

1 破解新课教学难点

针对高中生物学教学中的一些需要学生理解的数量关系,结合柱形图适量提供一些直观的学习情境,能够起到强化学生感知、巩固认知效果的作用。

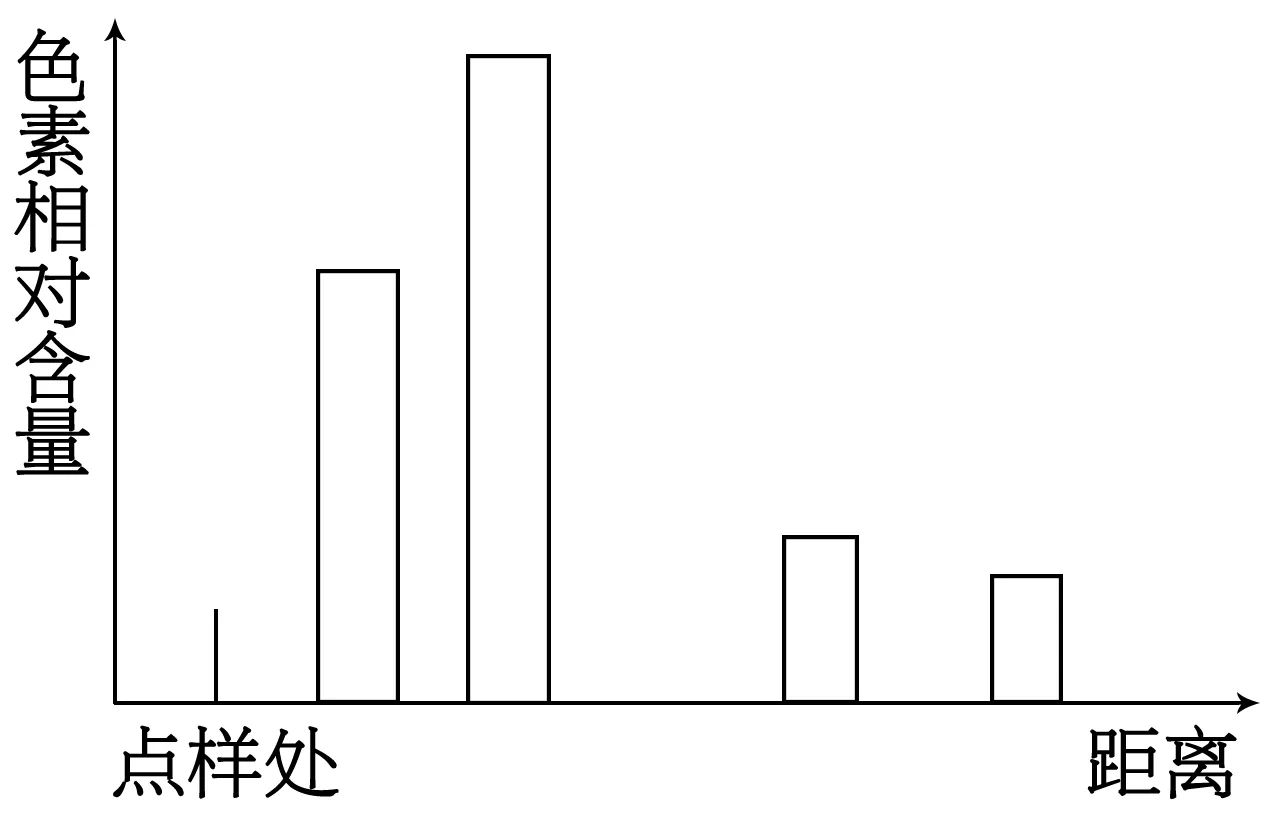

1.1 “叶绿体中色素的种类”的教学 教材中对包括四种主要色素的数量阐述为:共含有四种色素,其中叶绿素约占3/4。在实验“叶绿体中色素的提取和分离”中提示学生关注“滤纸条上色素带的数量、排序和带宽”。由于实验个体差异的存在,每个实验小组的实验结果一定会存在差异。这时候,教师一方面可以选择展示效果典型的滤纸条供学生观察,另一方面可提供一张层析现象中不同色素数量的柱形图(图1)。

图1 叶绿体色素的种类

教师指导语:以“点样处”为起点,距离越远的位置表示扩散的速度越快,而色带的平均宽度可以通过不同高低的立柱表示出来,高度反映出每种色素的相对含量。于是“叶绿体中含有四种色素”“叶绿素含量远远高于类胡萝卜素”等内容便一目了然了。

1.2 “生长素作用的两重性”的教学 在学习过程中,不少学生对于两重性理解不够透彻,有的还会误以为抑制作用就是使得植物“不生长”甚至“萎缩”。尽管教师可以运用“物极必反”的类比来帮助学生理解生长素浓度过高对植物细胞生长的抑制影响,但对“抑制作用究竟是如何体现”需要有更加直观的情境。此时如果教师能够适时提供一张不同浓度生长素(类似物)对植物生长影响的柱形图(图2),学生完全能够从作用效果的角度对抑制作用有较清晰的理解。

图2 不同浓度2,4-D对插条生根的影响

教师指导语:图2可见,“空白对照组”(蒸馏水组)中未额外添加激素(类似物),其中的插条仍然有一定的生根数量;在实验组中插条生根数量少于对照组的是“1000 mg/L”组。在诸多实验组中,这一组就属于浓度过高造成的抑制作用,所以抑制作用可以表述为“对原本正常生长(如生根)的阻止或干扰”。植物最后生长情况取决于各种激素在促进与抑制两方面作用的综合结果。

2 优化学生解题能力

在生物学科中常有一些需要学生对纷杂的数量关系进行梳理的习题,这其中有部分题型是适合用柱形图来进行分析的。借助柱形图演示,可以将不同生理过程中的数量进行叠加或消减,进而能够改善对其中的数量变化的理解,起到事半功倍的作用。

例题1 将某植物形态、大小、生理状况相同的绿叶分成4等分。在不同温度下分别先暗处理1 h,然后用相同且适当的光照照射1 h,测其干物质重量变化(假设在光照和黑暗条件下,细胞呼吸消耗有机物相同),得到表数据。请据表回答下列问题:

表1 实验处理后,绿叶干物质的重量变化

(1) 28℃时绿叶积累有机物________mg/h。

(2) 30℃光合作用合成有机物________mg/h。

解析:由于学生不能很好地理解“光照后与暗处理前重量变化”的含义,进而容易忽略“暗处理1小时导致有机物的消耗”。如果将表格中的数据转化成有叠加变化的柱形图就能够将其中的数值关系变得直观清晰。

教师指导语:以第2组(28℃)为例:“先暗处理1 h,重量减少2 mg;再给予光照1 h,叶片的重量比暗处理之前增加3 mg”。据此可以绘制出相应数量关系的柱形图(图3)。由图分析可知光照处理1 h使得叶片的质量净增加了5 mg,进一步推算可知,这一小时里光合作用实际合成有机物的质量为:(3+2)(1小时积累的有机物)+2(1小时中呼吸作用分解的有机物)=7 mg 。

图3 两次实验后叶片重量的变化

例题2 正常人体从温暖处进入一个寒冷环境中,身体会发生一系列的变化。这些变化不包括。

A. 皮肤血管舒张,增加皮肤的血流量

B. 立毛肌收缩

C. 汗液分泌增加

D. 细胞代谢活动增强

解析:此题容易出现漏选的情况:一方面是学生对选项中每种变化的作用机理不十分清楚,另一方面学生对于恒温动物一般总能“将产热与散热保持相对平衡”中产热与散热环节的组成要素理解不透彻。

教师指导语:引导学生通过研究图4,尝试从体温平衡入手分析进入寒冷环境中人体内散热/产热量发生变化的原因。

图4 进入寒冷环境中人体产/散热的变化

思考一:两种环境条件下,正常人体的体温都能保持恒定吗?(能,因为产热与散热处于平衡状态);思考二:在寒冷环境中散热量会明显增加,但是如果减去因为环境温度明显降低所增加的散热量以外,人体通过原有散热方式和途径散失的热量反而是减少的(图4),其原因有哪些?(皮肤血管收缩以减少皮肤血流量、立毛肌收缩减小了用于散热皮肤的表面积,汗腺分泌汗液减少,三者都能使得散热量减少);思考三:机体增加产热源自哪些途径?(骨骼肌收缩,激素调节促进细胞加强代谢等);所以最终确定的答案选AC。

3 练习试题的编制

在编制试题的时候,柱形图能在直观中“包含”“隐藏”数据信息,起到训练学生思维、提升学科素养的作用。

例题3 图5表示某植物的叶肉细胞在光照强度分别为A、B、C、D时,单位时间内叶肉细胞CO2释放量和叶绿体O2产生总量的变化。请据图分析回答:

(1)光照强度为B时,该叶片细胞光合作用速率______(填<、=、>)呼吸作用速率。

(2)光照强度为C时,单位时间内该叶肉细胞从周围环境吸收________单位的二氧化碳。

(3)已知该叶肉细胞光合作用和呼吸作用的最适温度分别为25℃和30℃,在其他条件不变的情况下,将温度调节到30℃,则图5中C对应的柱状体高度将______(升高、缩短)。

解析:这道题目不仅需要考查学生关于光合作用和呼吸作用的基础知识,同时也考查了当环境因素发生变化时对两者动态关系的辨析能力。题中提供的柱形图中在B光照强度有意设“疑”——两个图形高度相同,如果学生概念模糊就容易误以为是“呼吸作用强度与光合作用强度相等”。首先需要引导学生弄清两种不同柱形的含义:“(单位时间内)叶绿体产生O2数量”一定代表了总光合作用速率;“(单位时间内)叶肉细胞释放CO2数量”代表净光合作用速率(因为叶肉细胞中同时含有吸收二氧化碳的叶绿体和释放二氧化碳的线粒体)。其次找到切入点A,此处缺少了“叶绿体产生氧气”柱形,唯一的解释就是此处没有光照,于是就可以得出“此时只发生呼吸作用”的结论。该柱形的数值即为呼吸作用速率。另一个切入点是C或D,根据这两处缺少细胞释放二氧化碳的柱形可以断定呼吸作用速率不可能大于光合作用速率。其中只有C处与A处柱形数值相等——光合作用速率等于呼吸作用速率。 至于小题(3)中温度提升至30℃,根据题意会相应出现“呼吸作用速率上升”“光合作用速率下降”,于是净光合作用速率会出现下降,即C处柱形会“缩短”。

参考答案:(1)< (2)0 (3)缩短。

图5 不同光照下O2及CO2释放量的变化

例题4 (2014安徽高考题,部分) 某课题小组研究红光和蓝光对花生幼苗光合作用的影响,实验结果如图6所示(注:气孔导度越大,气孔开放程度越高)。据图分析回答: 与15 d幼苗相比,30 d幼苗的叶片净光合速率________。与对照组相比,________光处理组的叶肉细胞对CO2的利用率高,据图分析,其原因是________。

图6 红光和蓝光对花生幼苗光合作用的影响

解析:本题考查的是关于不同波长的光照对于光合作用的影响。红光和蓝光都属于植物在光合作用过程中重要的能量来源,两种光的作用基本原理的差异需要通过具体实验来进行探究,本题题干设置的情境就是一个对学生探究学习的良好范例。引入柱形图记录和展示实验研究结果,显得简洁、直观,大大降低了学生理解和分析的难度。在组成白光的各种波长可见光中,红光和蓝(紫)光是被绿色植物光合作用吸收最多的两种光,本题目涉及的实验课题就是这两种光发挥作用的原理有什么不同。题干三张图各自提供了一组数据,表现出不同的特点。数据①三种光照下的净光合作用速率(图6-A),蓝光光照下数值最高;数据②三种光照下叶片气孔导度(图6-B),红光最弱,蓝光最强;数据③胞间二氧化碳浓度(图6-C),蓝光光照下最低。 其中,数据②与数据③的数据看似有些矛盾:数据②中蓝光照射下气孔导度最高,意味着能为光合作用吸收更多的二氧化碳,而数据③却显示细胞间二氧化碳浓度偏低。所以这两组数据间的关系很可能是:蓝光照射下植物一方面能够从空气中吸收更多的二氧化碳,另一方面暗反应也更强(转化二氧化碳)。而这种推测与数据①对光合作用速率的检测结果正好吻合。

参考答案:高 蓝 蓝光促进了气孔开放,CO2供应充分,暗反应加快。