优化概念学习过程,提升科学思维品质

丁 征

(江苏省南京市玄武区教师发展中心 210016)

概念是思维的产物,也是思维的工具。建构概念的过程就是思维的过程。学习过程应当要有助于学生发展科学思维能力,尤其是抽象逻辑思维能力,概念学习是发展学生抽象逻辑思维能力的重要途径之一。

“人体能量的供给”是苏教版七年级第10章“人体内的物质运输和能量供给”的第5节,课标中本节课的具体内容标准“说明能量来自细胞中有机物的氧化分解”是这节课需要建构的概念,也是本节课的重难点。这一节围绕三个问题而展开:①每天需要从食物中补充多少能量?②食物进入体内怎样释放能量?③营养物质释放的能量有什么用途?这三个问题的解决过程正是概念的建构过程。

1 联系知识经验,让学生通过迁移,在分析、类比、归纳、整合中生成新概念

1.1 让前概念成为新概念的起点,联系知识经验打开教学局面 初中生物有50个核心概念,七年级上册“生物圈中的绿色植物”一级主题中的一个核心概念“在生物体内,细胞能通过分解糖类获得能量,同时生成二氧化碳和水”,出现在植物的呼吸作用一节中,这是学生具备的前概念,在教学中要利用好这个前概念。

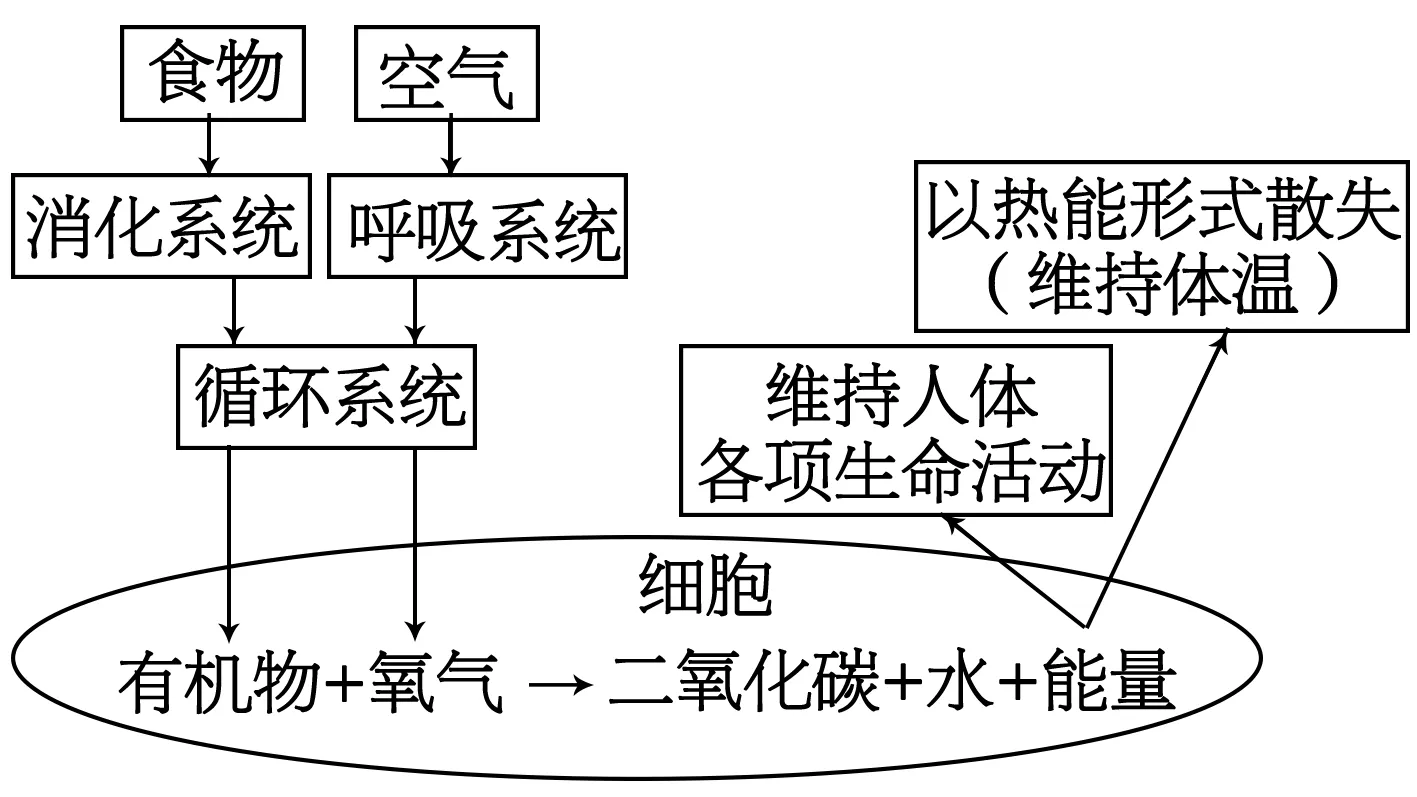

“人体内能量供给的过程”既复杂,又抽象,学生较难理解,可以选择用建构知识联系图(图1)的形式巧妙化解难点,途径有两个:①采取由微观到宏观的生成路径,通过温故知新直接引导学生回忆植物的光合作用、呼吸作用,由此推知“在人体内,细胞能通过分解糖类等有机物获得能量,同时生成二氧化碳和水”。首先明确呼吸作用发生在细胞内,那么分解的有机物、需要的氧气从何而来?从而进行“倒推”。教师要放开手让学生通过自主、合作学习的方式,以小组为单位建构人体能量供给的知识联系图,再由学生代表进行讲解。这种方式能有效拓展学生的思维空间,利于学生之间的交流,增强合作意识,语言表达则能驱动思维的逻辑性和缜密性。②采取宏观到微观的生成路径,先通过演示实验“花生种子在体外燃烧”做一个铺垫。这个演示实验解决了两个问题:一是让看不见摸不着的能量以可见的方式呈现出来,初一学生还没有学物理,而能量作为物理学的重要概念,比较抽象,对于初中学生来说,认识它较为困难。学生通过前面的学习知道食物能提供能量,但是没有形象感知,通过实验可以弥补这一不足,学生直观地看到了水温的升高,发现是由于花生种子燃烧释放出能量所导致的,从而认同食物中确实贮存有能量。二是帮助学生理解营养物质释放能量对维持体温的作用,有机物在体外通过燃烧释放出能量使水温升高,学生做一个知识迁移,就可以理解在体内有机物分解释放出的能量会让人体形成体温。

图1 “人体内能量供给的过程”知识联系图

此时教师抛出问题:“摄取的食物在体内会发生什么样的变化,才能把有机物中的能量释放出来呢?”引导学生由花生种子在体外燃烧需要氧气推断花生种子在体内分解也需要氧气,进而回顾消化、呼吸、循环系统的作用,再利用呼吸作用的公式建立起知识联系。

学生在头脑中将人体的营养供给、呼吸、物质运输等知识进行有机串联归纳。将已有的知识运用文字、简图进行归纳、整理,逐渐构建起一个形象、直观的知识图,将知识之间的联系系统化。知识联系图慢慢建立起来,人体内能量代谢的过程也就水到渠成了。

1.2 挖掘概念的内涵,拓展生物学重要概念教学的深度和广度 如何拓展生物学重要概念教学的深度?这个“深”不是指挖掘其知识深度,而应理解为一种宽广,即引发学生的发散思维,从而形成前后知识的大整合,建构知识体系。

本节概念建构的核心词是“细胞”:能量释放发生在细胞中,消化、呼吸、循环三大系统功能通过细胞联系在一起,因此这个概念的生成有助于学生深刻理解“细胞是生命活动的基本单位”,这无疑拓展了概念的深度。

在概念生成的过程中要追加一个问题:“食物中的能量从哪里来?”引导学生形成一条思维链:“植物通过光合作用把二氧化碳和水合成有机物,将太阳能转变成化学能储存在有机物中”→“人类直接或间接以植物为食,获得其中的能量”→“食物在体内消化吸收,营养物质(贮存能量)运输到细胞”→ “细胞内有机物氧化分解释放出能量”,引导学生把相关知识进行一个逻辑加工,归纳出概念中的两条主线:物质变化和能量变化,深刻领悟概念的内涵,同时拓展概念的外延,太阳能是能量的根本来源,从而把生物界与自然界联系在一起,这样生成的概念图(图2)更加完整、系统。

在初中生物八年级上册有关生态系统的内容学习后,可以引导学生将这一概念继续拓展,用系统、整体的观点,把细胞中有机物氧化分解释放能量、生物体的新陈代谢和生态系统中的能量流动整合在一起,体会个体生命与生命系统的关联(图3),无疑可以构建完整的概念体系。

图2 生物界与自然界的物质和能量关系图

图3 个体生命与生命系统的关联图

2 创设活动情境,让学生在探索、讨论、操作、应用中建构新概念

2.1 移植生活情境,让生活体验成为概念形成的支撑 生活中处处有生物学,教师在教学中要善于移植生活中的情境,通过各种丰富的、有代表性的事实来为学生的概念形成提供支撑。

(1)教学活动1:“人体能量的供给”的讨论 重点是引导学生对数据资料进行分析,了解不同的食物所含的能量不同,不同的劳动强度所需要消耗的能量也不同,从而深刻理解人体内能量供给与膳食的关系。

教材中的表1“常见食物的热价”,意在引导学生分析不同食物的热价存在差别的原因。教材并没有对“热价”做出定义,学生通过表中数据可以直观认识到热价是个衡量指标,但对“热价反映食物中贮存能量的多少”这句话很难真正理解。分析表中数据,学生发现所列的食物中花生热价最高,大白菜热价最低,这是因为不同食物由于所含营养物质不同热价不同。但热价仅与营养物质的种类有关吗?抛出问题后,引导学生仔细阅读表中的数据,通过对比分析发现问题。其实表中有两个比较特别的数据,一个数据是“马铃薯”热价是3.22,学生都知道马铃薯富含淀粉,为什么相比大米、面粉热价要低很多?另一个数据是“猪肉”热价是16.54,都是肉类,为什么热价要远比牛肉、鸡肉高呢?培养学生发现问题的能力。

教师提供小资料:马铃薯富含淀粉,100 g马铃薯中含有15 g左右的淀粉和2 g左右的蛋白质,以及一些纤维,其他75%左右的是水,而100 g大米中,含淀粉77.6 g,同质量的马铃薯热量是大米的21%,因此马铃薯是一种低热量食物。猪肉本身的脂肪含量较高,每100 g瘦猪肉中脂肪含量为6 g,而等质量的牛肉中脂肪含量为2 g。学生通过阅读资料,分析发现食物中营养物质的量不同,热价不同,从而全面理解食物与能量的关系:不同的食物由于所含营养物质不同,以及营养物质的量不同,所以热价不同。热价是1 g食物中提供能量的所有营养物质(糖类、蛋白质、脂肪)释放能量的总和。

提供“从事不同劳动强度的人每天所需要的能量”(表略),意在引导学生分析人体每天所需的能量和哪些因素有关?通过数据分析,归纳出年龄、性别、体力消耗不同的人所需能量不同,由此把人体内能量供给与膳食关联起来。

(2)教学活动2:“设计新的一日食谱” 与第9章第3节的“设计一日食谱”前后呼应,前面“一日食谱”设计的依据是合理营养和平衡膳食的原理,重在营养合理,考虑的是食物的“种类”。而“新一日食谱”则需要设计出每种食物的量,将食材精确到克数,才能通过计算看其是否符合每日能量需求。而学生对于每日吃什么知道,但吃多少是不清楚的。因此,需要给出一些标准(如“中国居民平衡膳食金字塔”),让学生进行参考。

通常“膳食指南”上会呈现出食物的质量,但100 g、250 g究竟是多少?做饭时不可能去准确称量,那么每天究竟要摄入多少?学生是没有概念的。教师必须关注到学生生活经验的不足,对于计量单位没有感性认知,活动设计时用实物进行直观比拟,即用大米、蔬菜、牛奶盒、火腿肠等实物来演示“量的多少”。一般200 mL大果冻的杯子差不多能盛140 g生米,煮熟后差不多是350 g、七两米饭;一盒200 mL的奶相当于206 g;一根玉米火煺肠50 g,……让数字鲜活起来,真正让知识贴近生活,这样的一种方法比单纯计算食谱的能量更能让知识走进学生的心里。

这时教师提供一张减肥食谱,让学生计算其一日能量值,与正常值进行对比,再用实物模拟正常人和减肥者对同一种食物的摄入量,理论数值转化成为感性的认知,学生明确饮食不合理的危害,认识到良好饮食习惯的重要性,从而理解能量摄入与能量消耗的关系。这样的情境帮助学生关注人类的饮食健康,从而让学生确立积极健康的生活态度。

2.2 创设实践情境,让活动体验成为概念形成的支撑 在初中生物学概念教学中,既要揭示其实质,又要符合学生的接受能力。让学生通过计算、操作等体验活动,感知科学概念的存在,以及在日常生活中的应用。

(1)教学活动3:“测量体温”的实习活动 这个活动实际包含4个学习目标:①通过实习会测量体温;②通过测量认识到人不同部位体温不同;③通过数据分析认识到不同人的体温有所差异;④通过知识迁移理解体温恒定是正常生命活动的基础。

教师播放“人体热量分布”的视频,让学生感性地认识到人的身体释放能量的这一事实,建立新的经验,自然过渡到“体温”这一知识点。对于体温测量的方法、步骤、体温计的读数等知识,大部分学生是有生活经历的,所以让学生充分表达、演示,教师只要给予适当点拨就行。在进行测量体温的分组活动时,启发学生设计表格记录体温状况。学生在设计过程中就会思考影响体温的因素,并把这些因素呈现在表格上。在此基础上,教师提供数据表、曲线图等资料,引导学生分析人体不同部位的体温会有不同,一个人在一天的不同时刻体温会有波动,从而理解体温与性别、年龄、身体状况有关。

这一部分的教学要充分建立与生活的联系。可以用红色煤油温度计与水银体温计作对比,让学生理解水银体温计操作时为什么要将水银甩到35℃的刻度线以下?介绍水银体温计破碎后的处理方法,引导学生关注健康。教师准备一段视频:某传染病流行期间,各大机场、火车站等人员流动大的地方,均有专人使用体温测试仪测量旅客的体温,介绍目前应用普及的电子温度计,可以测耳温、额温等。这一情境创设,一方面培养学生有效地关注生活,另一方面培养学生自我体检能力和对传染病的预防能力。

教师创设情境引导学生辩证地看待“发热”现象,理解维持体温的相对稳定,是人体进行正常生命活动的基础。可以通过“发热时味口不好”的感受,引导学生回忆消化系统中的“酶”,回顾“食物在口腔内的化学性消化”实验中,反应的水浴温度为37℃,酶的作用发挥需要适宜的温度,由此联想到温度过高会影响酶的催化作用,导致消化不良,没有味口,认识到体温过高会影响体内各种酶的催化作用,从而影响人体的生命活动,严重时可能导致死亡。这样的设计可以体现出知识的迁移和教学的延展性。当然还可以让学生讲述自己的“发热”时的感觉,以及对“发热”的处理,增强一些自我保健常识。

(2)教学活动4:“探究不同食物的热价”实验 教材直接给出了营养物质热价的资料,但“怎样比较食物中含有能量的多少”?课标中给出活动建议:探究不同食物的热价。通过测量食物燃烧放出的热能,来测定食物中能量的多少,以花生为例,实验装置如图(图4)。食物中含有的能量(焦耳)=水的容积(mL)×温差(℃)×4.2焦耳/(mL/℃)。这个探究实验重在通过实验设计方案思考与完善来培养学生的科学思维能力,课堂上没有足够的时间完成。可以安排兴趣小组的学生在课后进行,实验过程拍摄成微课,就是一段非常好的学习资料。

图4 测定食物中能量的实验装置