从感生到帝系:中国古史神话的轴心转折

——兼谈古典神话的层累生产

陈泳超

一

作为现代文化概念的“神话”,是20世纪初从西方myth一词移译而来的,曾经为中国思想界革命提供了许多资源和助力,并逐步形成一种专业的学术门类。

先驱研究者们从一开始就发现中国悠久的典籍传统中并不存在希腊、罗马那样成体系的神话专书,所有被认为是神话的素材都极为零碎,并且散落于经史子集各类著作之中,这让他们相当程度上产生某种文化落后的时代通感,从而激发出要为中国古典神话寻找体系以与西方相媲美的民族主义情绪,这已成为上世纪中国神话研究的核心命题和基本心态,茅盾、程憬、袁珂等人是其中最有代表性的学者。程憬在其专著《中国古代神话研究》的《自序》中就说“我们的远古确有这样的一个‘神话时代’,确有这些朴素而荒唐,美丽而伟大的故事,且已杂合而发展,成为系统。”而学者的任务,便是要“用比较分析和批评方法,去剖开他们的表皮,还能显露出他们的本来面目来”*程憬:《中国古代神话研究·自序》,北京大学出版社,2011年,第2页。。

然而,他们重建中国神话系统的共同方法,乃是以希腊、罗马神话为标准,力图在宏大结构和具体细节上与之尽量对应。鲁迅就曾说过:“内容分类,似可参照希腊及埃及神话之分类法作之,而加以变通。”*鲁迅:《致梁绳袆》,《鲁迅全集》第十一卷,人民文学出版社,1991年,第438页。具体而言,他们几乎都选择了“比安其教授(G.H.Bianchi)的‘希腊与罗马的神话组织’”中的分类法,即“天地开辟及神统”“诸神”“英雄”*谢六逸:《神话学ABC》,载于《神话三家论》,上海文艺出版社,1989年,第74-75页。三大块,茅盾和程憬的神话专著概莫能外,详情参见拙文《程憬先生的中国神话研究简论》*陈泳超:《程憬先生的中国神话研究简论》,《民间文化论坛》2015年第6期。,此不赘述。可是这样竭尽全力的比附,始终给人以左支右绌、裁割灭裂之感,反而失去了中国古典文献自己的话语自足性和整体感。究其原因,根柢还在于对人类文明一元进化论的过于崇敬,缺乏民族文化的内在自信。

我们当然不必苛责前贤,而是要站在当今文化多样性的普遍立场上,更为平和地重新审视中国古典神话,则会发现,中西神话其实有着各自不同的目标诉求和表述方式,其中最大的差异在于:西方古典神话倾向于清晰区隔神与人的界线,即便是最接近于“诸神”的“英雄”,仍然在分类学上被严格区分为不同的身份世界。“荷马史诗”即为此方面的典型代表,神灵世界分裂成两个阵营,分别帮助希腊和特洛伊进行了一场旷日持久的人间战争。而在中国,“荷马史诗”式的神人界分战争叙事,只出现于很后期的《封神演义》一类神魔小说之中,在更加纯粹的古典神话中,那些最具有神话品格的“人物”,比如神农、黄帝之类,却自始至终处于“神人混融”的状态,无法截然规定。故所谓中国神话的体系,正是要首先认清这一迥异于西方神话的基本特质,才有可能真正探索到自己的传统。

中国神话的这一特质之前也并非无人察觉,比如顾颉刚先生在《我的研究古史的计划》中就说“古人心中原无史实与神话的区别,到汉以后始分了开来。”*顾颉刚编:《古史辨》第一册,上海古籍出版社,1981年,第215页。但“古史辨派”的研究,更多地希望将古史与神话分开,即所谓“用历史的眼光去看历史”、“用传说的眼光去看传说”*见《北京大学研究所国学周刊》第一卷第四期,顾颉刚对郑孝观来信所加的按语。这里的“传说”,与“神话”含义基本相同。,而他们真正倾力研究的,是将古史从神话中剥离出来,而非神话本身,所以他们更多还是被归入古史研究行列。袁珂先生被认为是上世纪中国神话研究的集大成者,他主动放弃了西方神话的体系标准,主张所谓的“广义神话”,并按照中国传统的时间线索分为“开辟篇”“黄炎篇”“尧舜篇”“羿禹篇”“夏殷篇”“周秦篇”来呈现中国神话之体系*袁珂:《中国神话传说》,中国民间文艺出版社,1984年。,这不能不说是一种进步。但他所建立的这套体系,依赖的只是“神话表述时间”而非“表述神话时间”*所谓“神话表述时间”,指神话文本内显现的时间,而“表述神话时间”,即指神话文本被记录的时间,两者经常是不一致的,在神话文献方面尤其如此。比如关于盘古的“神话表述时间”应该是最早的,但其“表述神话时间”却要晚到三国吴。,故其毕生贡献只是做成了一部宽泛的神话资料汇编,并没有展现出中国古典神话的发展轨迹和基本特质。

也有一些建基于中国古典神话自身特质的规律性探究,比如顾颉刚先生就提出过昆仑、蓬莱两大“神话系统”的学说*顾颉刚:《〈庄子〉和〈楚辞〉中昆仑和蓬莱两个神话系统的融合》,《中华文史论丛》1979年第2辑。,只是这类神仙话题,恐怕并不具有充分的原始神话特性,且远方神异类的叙事,或许在更久远的上古曾经拥有过相当的地位,但在文字时代以降的古典话语中,已不具有重要影响力,《山海经》的长期不被重视即为明证。无文字时代的神话及其重要性究竟如何,我们无法确知,需更多依赖于对考古实物的合理解读;而从周代以来,古典文献虽亦兴废不时,但以较长时段来考察,大致还是形成了连续的传统证据链,其中真正在民族、国家和历史、政治诸层面上都深具影响、具有马林诺夫斯基所谓信仰的“社会宪章”(sociological charter)功能*[美]阿兰·邓迪斯编:《西方神话学读本》,朝戈金等译,广西师范大学出版社,2006年,第238页。的神话体系,恐怕只有战国秦汉间编制完善的帝系神话,即以《大戴礼记》中的《五帝德》和《帝系》两篇为基本框架、以《史记》前四篇本纪为权威史学定本、以五帝三王之血统与政统为主要记述对象的完整叙事。陈连山所谓的“神圣叙事”*陈连山:《论神圣叙事的概念》,《华中学术》(第九辑)2014年5月。,其核心即在此,其合理性亦仅限于此。

二

《史记》中的《五帝本纪》以及夏、商、周三代本纪的开端部分,可以视为这一神话体系最丰富的表述。五帝中的黄帝、颛顼和帝喾,还充满了神话色彩,像黄帝与炎帝的阪泉之战、与蚩尤的涿鹿之战、颛顼的绝地天通*所谓“养材以任地,载时以象天,依鬼神以制义,治气以教化,絜诚以祭祀”等赞语,应该就是对“绝地天通”的通俗讲解,见《史记》,中华书局,1982年,第11页。等,都是公认的经典神话,即便帝喾这般无甚事迹可言者,也有“生而神灵,自言其名”*(汉)司马迁:《史记》,中华书局,1982年,第13页。一类的神异品格。后二帝尧和舜,则又非常人间化,其中关于舜逃避后母迫害的故事,带有显而易见的民间传说特性,它是从《孟子》转录的,青木正儿在《尧舜传说の构成》一文里,就专门指出其中含有大量齐鲁民间传说的成分*[日]青木正儿:《支那文学艺术考》,弘文堂书房,1942年,第117-146页。,而传说在民间文学界通常被视为是神话的弱化表达形式。《夏本纪》大部分是在讲大禹的事迹,它主要截取《尚书》之“虞夏书”篇章而成,不单有大禹治水这样的经典神话,还有与皋陶、夔等百官在虞廷一殿为臣、共襄盛世的政治神话。而《殷本纪》与《周本纪》,则分别记录了玄鸟生商、姜嫄履大人迹生弃的著名故事,也即各自祖先的感生神话。

但《史记》本意并不是要成为一本神话集,相反,司马迁非常刻意地将神话成分(所谓“不雅驯”之词)消减到了最低程度,他的目的当然是要撰著一部“成一家之言”的通史,尽管某些神话因素无法全然割弃,但总体上毫无疑问是被视为历史过程的。其中除了五帝三王依次接续而形成的政统之外,更强调了政统内部一脉相承的血统关系,即所谓“自黄帝至舜、禹,皆同姓而异其国号,以章明德”*(汉)司马迁:《史记》,中华书局,1982年,第45页。的万世一系观。此外,从对治水之后天下太平、熙熙雍穆的描述中,从“天下明德皆自虞帝始”*(汉)司马迁:《史记》,中华书局,1982年,第43页。之类不绝于书的极端赞语中,也表达了道统的意蕴。先秦诸子中,除法家之外,儒、墨、道诸显学都是历史倒退论者,对于过去时代的完美想象,也蕴含着一种托古讽今的政治神话。故以完备的制度、高尚的道德、清明的政治为标志的远古文明黄金时代,就被儒学占据绝对地位的后世主流知识界广泛接受。

可见,这部分知识体系,既是神话的,又是历史的。上世纪神话学界有一个主流命题是“神话的历史化”,后来又有相当一部分学者反其道而提出“历史的神话化”。它们貌似相反,本质上都是对于本真性的执着,只是各执一偏罢了。在笔者看来,既然无文字时代的具体历史与文字记载之间的关系难以确定,孰先孰后、孰本孰化恐怕也是无法通约的,不如将之视为“神人混融”的特殊话语系统,名之为神话或者上古史均无不可,两者在此互相混杂,不能截然两分。问题是,任何分散的知识一旦成为体系,一定是被着意建构的,上古神话亦然。《史记》中的两段“太史公曰”说得分外清晰:

学者多称五帝,尚矣。然《尚书》独载尧以来,而百家言黄帝,其文不雅驯,荐绅先生难言之。孔子所传宰予问《五帝徳》及《帝系姓》,儒者或不传。余尝西至空桐,北过涿鹿,东渐于海,南浮江淮矣,至长老皆各往往称黄帝、尧、舜之处,风教固殊焉,总之不离古文者近是。予观《春秋》、《国语》,其发明《五帝徳》、《帝系姓》章矣,顾弟弗深考,其所表见皆不虚。《书》缺有间矣,其轶乃时时见于他说。非好学深思,心知其意,固难为浅见寡闻道也。余并论次,择其言尤雅者,故著为本纪书首。(《五帝本纪》)

五帝三代之记,尚矣。自殷以前诸侯不可得而谱,周以来乃颇可著。孔子因史文次《春秋》,纪元年,正时日月,盖其详哉。至于序《尚书》则略,无年月,或颇有,然多阙,不可录。故疑则传疑,盖其慎也。

余读谍记,黄帝以来皆有年数。稽其历谱谍终始五德之传,古文咸不同,乖异。夫子之弗论次其年月,岂虚哉!于是以《五帝系谍》、《尚书》集世纪黄帝以来讫共和为《世表》。(《三代世表》)*(汉)司马迁:《史记》,中华书局,1982年,第46页、488页。

可见,在司马迁之前,关于黄帝、尧、舜之类古帝王的神话传说,在社会上有着丰富多样的流传,并有许多人已经着手于体系化的建构工作了,众多历谱系牒的流行即为明证。太史公只是以儒家的“古文”为标准选择了自认为最正确的一种,即宣扬万世一系的大一统世系来作为标准本罢了。在此基础上,他又割舍不了另外一些势力强大的异说,比如感生神话之类,太史公自己说是要“厥协六经异传,整齐百家杂语”*(汉)司马迁:《史记》,中华书局,1982年,第3319-3320页。的,只是这样的“厥协”与“整齐”,必然带来许多内在矛盾,时常被后人诟病,比如欧阳修在《帝王世次图后序》中核算了五帝的年数和辈分之后就批评说:

……则当舜摄、试之初年禹才六岁。是舜为玄孙年三十时,见四世之高祖方生六岁矣。至于舜娶尧二女,据图为曾祖姑。虽古远世异,与今容有不同,然人伦之理乃万世之常道,必不错乱颠倒之如此。然则诸家世次,寿数长短之说,圣《经》之所不著者,皆不足信也决矣。*(宋)《欧阳修全集》,中华书局,2001年,第593页。

其中舜禹世系和年龄相差太大的问题尚能勉强应付,而舜娶曾祖姑的乱伦关系则凸显了与“天下明德皆自虞帝始”的尖锐冲突。尽管有许多学者不屈不挠地为之弥缝,但原文明明白白,终归徒劳无益。

事实上,对于这一帝系神话的态度,乃是信古与疑古的关键标志,甚至包括当今所谓的“走出疑古时代”,仍然以此态度为界分*参见林沄:《真该走出疑古时代吗?——对当前中国古典学取向的看法》,《史学集刊》2007年第3期。。对此,我们有必要重温一下顾颉刚先生于1923年在《答刘胡两先生书》中所提及的四个“打破”

(一)打破民族出于一元的观念。

(二)打破地域向来一统的观念。

(三)打破古史人化的观念。

(四)打破古代为黄金世界的观念。*顾颉刚:《答刘胡两先生书》,《读书杂志》1923年第11期,此据《古史辨》第一册第99-101页。

其中除了第三个“打破”尚可商榷之外(笔者主张“神人混融”,神的人化和人的神化皆有可能),从古史而非神话的立场而言,其余三个“打破”都是基本前提,无可商量。

三

既然帝系是被后世建构出来的知识体系,那么它的建构历程又有怎样的轨迹可循呢?此间蕴含着丰富的学术命题,本文仅限于神话学范畴,认为从自为的各部族感生神话发展到建构的华夏民族共同的帝系神话,是中国古典神话发展史上最清晰的一条轨迹,它代表了分散的原生神话向体系化次生神话的转折,是原始思维向理性思维的转折,某种程度上甚至可以说是原始神话的终结,故本文称之为上古神话史的轴心转折。

所谓感生神话,即少女感应某种神奇力量无夫而孕生下神异后代这样一类叙事形态,其神异后代通常被视为某一血缘部族的始祖。记录最早也最有代表性的感生神话,当属《诗经》中记载的商、周两族的始祖神话。《诗经·商颂》的《玄鸟》篇中“天命玄鸟,降而生商,宅殷土芒芒,古帝命武汤,正域彼四方”,以及《长发》篇“有娀方将,帝立子生商”,说的都是有娀氏女简狄吞玄鸟卵而生商族始祖契的感生神话。周代始祖弃的感生神话见于《诗经·大雅·生民》:

厥初生民,时维姜嫄。生民如何?克禋克祀,以弗无子。履帝武敏歆,攸介攸止,载震载夙,载生载育,时维后稷。

诞弥厥月,先生如达。不坼不副,无菑无害,以赫厥灵,上帝不宁。不康禋祀,居然生子。

诞置之隘巷,牛羊腓字之。诞置之平林,会伐平林。诞置之寒冰,鸟覆翼之。鸟乃去矣,后稷呱矣。实覃实吁,厥声载路。*(清)方玉润:《诗经原始》,中华书局,1986年,第647、649、503页。

这里的叙事更丰富多姿,非但有履大人迹而怀孕的感生情节,而且还有三次丢弃而不得的神奇情节,这符合民间文学特有的“三叠式”审美习惯,也是后世广泛流传的“弃儿类型”民间故事的最早标本,它的民间文学属性如此坚实,足与舜的后娘迫害型叙事合称为“先秦民间故事之双璧”。

拥有感生神话的远不止商、周两族,像吞薏苡而生的夏族(《论衡·奇怪》),同样吞鸟卵而生的秦族(《史记·秦本纪》)、夫余国族(《论衡·吉验》)等等,从情理上说,各血缘部族都可能有自己的始祖感生神话。许多学者认为这反映了人类早期“民知其母不知其父”*(清)郭庆藩:《庄子集释》,《诸子集成》第三册,上海书店,1991年,第429页。的母系社会时代,笔者以为这是对人类社会史一般发展模式的简单套用。且不说人类社会发展史一般模式早已为人诟病,便是母系社会是否真实存在过,也没有得到普遍的证明,只是一种推想罢了。单是从逻辑上说,既然感生出来的神异祖先是男性,就说明早已进入父系社会了。笔者认为,感生神话恰恰是父系社会的关键表征,因为始祖是按照男性父系上溯的,如果始祖是父母交配而生,那么他就失去了始祖的身份,其父亲才能算始祖。因此始祖必然不能再有人间之父,其母必须感应超越常人的神秘力量,故生产的儿子才能显示出超凡的能力,也才能使本血缘部族的身份得到集体提升。在中国原始神话中,这种超越力量常常被认为是“天”或“帝”,所谓“天命玄鸟”、“履帝武敏歆”是也,故许慎《说文解字》说:“姓,人所生也。古之神圣母感天而生子,故称天子。”*(汉)许慎:《说文解字》,中华书局,1994年,第258页。便是这个道理。《礼记》卷十“大传”中说:“礼不王不禘。王者禘其祖之所自出,以其祖配之。”*(清)阮元编:《十三经注疏》,中华书局,1991年,第1506页。“祖之所自出”,显非人间之父祖,当即此类神秘的超越力量,而玄鸟、大人迹之类,不过是人间可以感知的奇特现象罢了。

但是到了帝系神话中,以《大戴礼记》为标准,商族的始祖母简狄和周族的始祖母姜嫄分别是帝喾的次妃和元妃,于是两族的始祖契和弃也都成了帝喾的儿子,包括夏代始祖大禹,也是颛顼的后代,他们都可上溯至黄帝的血脉,从而制定出万世一系的伟大谱系。这就将神秘力量的天帝改换成了人间之帝王,也就变相否定了感生神话。但《史记》出于“厥协”和“整齐”的动机,还是在帝系神话的大框架里留存了商、周二族的感生神话,《殷本纪》中说:“殷契,母曰简狄,有娀氏之女,为帝喾次妃。三人行浴,见玄鸟堕其卵,简狄取吞之,因孕生契。”《周本纪》则说“周后稷,名弃。其母有邰氏女,曰姜原。姜原为帝喾元妃。姜原出野,见巨人迹,心忻然说,欲践之,践之而身动如孕者。”如此则有父与无父并存,不免让理性渐开的汉代人疑窦丛生。《三代世表》中就说:

张夫子问禇先生曰:“《诗》言契、后稷皆无父而生。今按诸传记咸言有父,父皆黄帝子也,得无与《诗》谬乎?”褚先生曰:“不然。《诗》言契生于卵、后稷人迹者,欲见其有天命精诚之意耳。鬼神不能自成,须人而生,奈何无父而生乎?一言有父,一言无父,信以传信,疑以传疑,故两言之。……天命难言,非圣人莫能见。舜、禹、契、后稷,皆黄帝子孙也。黄帝策天命而治天下,德泽深后世,故其子孙皆复立为天子,是天之报有德也。人不知以为汜从布衣匹夫起耳。夫布衣匹夫安能无故而起王天下乎?其有天命然。”*(汉)司马迁:《史记》,中华书局,1982年,第91、111、504-506页。

张夫子代表了理性的时代追问,而褚先生的回答颇为巧妙,他认为有父的帝系神话是人间常理,是自然过程,天子也首先是人;但天子又不是普通之人,他代表了“天命”,而感生则是“天命精诚之意”的象征性表达罢了。

其实,类似张夫子这样对感生与帝系的怀疑思想,早在战国时代就已出现。此前最为人熟知的是《天问》中的诘难:“简狄在台,喾何宜?玄鸟致贻,女何喜?”*(宋)洪兴祖:《楚辞补注》,中华书局,1983年,第105页。近年来随着上博简《子羔》的发现和释读,使我们对感生到帝系这一轴心转折的时代历程及其意义,有了更深入的理解。

子羔问于孔子曰:“叁王者之作也,皆人子也,而其父贱不足称也与?抑亦诚天子也与?”孔子曰:“善,而问之也。久矣,其莫……[禹之母……之]女也,观于伊而得之,娠三年而画(?)于背而生,生而能言,是禹也。契之母,有娀氏之女也,游于央台之上,有燕衔卵而措诸其前,取而吞之,娠三年而画(?)于膺,生乃呼曰:‘钦!’是契也。后稷之母,有邰氏之女也,游于玄咎之内,冬见芙攼而荐之,乃见人武,履以祈祷曰:‘帝之武,尚使……是后稷之母也。叁王者之作也如是。”子羔曰:“然则叁王者孰为……”

……曰:“有虞氏之乐正瞽瞍之子也。”子羔曰:“何故以得为帝?”孔子曰:“昔者而弗世也,善与善相授也,故能治天下,平万邦,使无有小大□□,使皆得其社稷百姓而奉守之。尧见舜之德贤,故让之。”子羔曰:“尧之得舜也,舜之德则诚善与?抑尧之德则甚明与?”孔子曰:“均也。舜穑于童土之田,则……”“……之童土之黎民也。”孔子曰:“……吾闻夫舜其幼也,敏以学寺(诗?,)其言……或(?)以文而远。尧之取舜也,从诸草茅之中,与之言礼,说尃(博?)……□而和。故夫舜之德其诚贤矣,采诸畎亩之中而使君天下而称。”子羔曰:“如舜在今之世则何若?”孔子曰:“亦纪(己?)先王之游(由?)道,不逢明王,则亦不大使。”

孔子曰:“舜其可谓受命之民矣。舜,人子也,而叁天子事之。”*本文所引《子羔》原文,乃将裘锡圭先生《中国出土文献十讲》(复旦大学出版社,2004年)中第28页和第325-326页两段释文拼合而成,其中引号、分段为笔者自为,一些特殊字符有疑似常见文字者径用之,无常见文字者则用□代替。

这篇简文结构完整:第一段讲三王乃“天子”,重点言其感生神话,不及于德行;后二段讲作为“人子”的舜,重在德行与禅让;最后一段总结,“天子”不如“人子”,强调德行高于身份,其寓意十分鲜明。从其开头子羔的提问“叁王者之作也,皆人子也,而其父贱不足称也与?抑亦诚天子也与?”中可以判断,当时人对于原始的感生神话依然印象很深,但已发出了明确的质疑,说明整个时势正由原始思维逐渐转入理性思维。只是万世一系的帝系神话还没有产生,因为尚有“天子”与“人子”之分,且“叁天子”的感生神话也还是各自独立的。

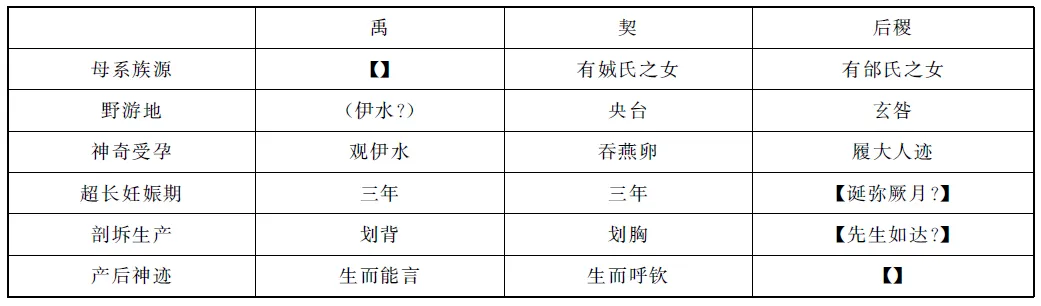

但我们仔细分析《子羔》篇会发现,除了商、周两部伟大史诗之外,夏族的感生神话此时也不遑多让,而且夏、商、周三代始祖的感生神话,似乎存在着某种整齐划一的对应关系,笔者根据原文提炼出“母系族源”“野游地”“神奇受孕”“超长妊娠期”“剖坼生产”“产后神迹”六项母题,列表如下:

禹契后稷母系族源【】有娀氏之女有邰氏之女野游地(伊水?)央台玄咎神奇受孕观伊水吞燕卵履大人迹超长妊娠期三年三年【诞弥厥月?】剖坼生产划背划胸【先生如达?】产后神迹生而能言生而呼钦【】

其中()内代表从简文中可以推测出的文字,而【】表示简文缺失但原应有文字。这些母题有的很熟悉,比如吞燕卵、履大人迹之类,有的也有其它文献记载,比如“划背”或“划胸”生产之类*如董仲舒《春秋繁露·三代改制质文》中就说“禹生发于背”“契先(生)发于胸”,见(清)苏舆撰,钟哲点校之《春秋繁露义证》,中华书局,2011年,第212页。,但像“生而能言”、“生而呼钦”等就很陌生。更重要的是,三代始祖感生神话的整齐化排列,应该可以说明,随着部族间交流的扩大乃至民族融合的加剧,各部族自发生成的感生神话,也在彼此协调借鉴,从而在更大的人群共同体范围内,建构着某种结构性的知识。

我们甚至可以放肆一下想象力,上述表格中的【】都是阙文的标识,只有周族笔者补充了“诞弥厥月”“先生如达”两处疑似文句,这是《生民》中原有的对应文字,原意只是表示后稷是满月而生,且出生时非常顺利,就像母羊生产小羊一样,通常认为这些语句是为了显示出姜嫄少女生子时的神异吉祥。但是如果我们参照这个表格,发现夏、商二族都在以超长妊娠期和剖坼生产来彰显其神异性的话,那么“诞弥厥月,先生如达,不坼不副,无菑无害”等语,是否隐含有一种同母题的回应关系呢?裘锡圭先生早就发现了这个问题,他说:“《子羔》篇的出土,证明上引汉以后书的说禹、契生自母背、母胸的降生神话,有颇为古老的来源。《诗·大雅·生民》说姜嫄生后稷十分顺利,‘不坼不副,无菑无害’,应该就是以‘修己背坼而生禹,简狄剖胸而生契’这类神话为背景的。”*裘锡圭:《中国出土文献十讲》,复旦大学出版社,2004年,第29页。以神话学的术语来说,即大林太良所谓的“否定性文化起源神话”*大林太良著:《神话学入门》,林相泰、贾福水译,中国民间文艺出版社,1989年,第89页。,这在神话中经常出现,比如苗族从来没有文字,但发现汉族等其他民族都有文字,于是就制造出本民族原有文字、后在迁徙过程中丢失了这样的解释性神话。显然,封闭人群如果“没有什么”是不需要解释的,只有与外部世界交往对比后才会意识到“缺乏”,因而相应的解释性神话一定是后起的,笔者更愿意称之为“逆生神话”。照此原理,周族感生神话中对“不坼不副,无菑无害”的细节强调,让笔者非常怀疑它应该属于“逆生神话”。

可见,各部族独立神话之间的互相借鉴,可以溯源很早,或许从他们接触之初起就一直发生着;至于跨部族的体系化建构,则要到大规模统一政权出现之后才有可能。从各种文献来看,这类体系化建构从东周开始渐成趋势,战国以后愈演愈烈,只是那时建构的思路还很多样,未必都往万世一系的标准帝系化方向发展。《子羔》篇就没有出现血统的融合,但政统与道统的联接已很稳定,《尚书》“虞夏书”中已将大禹、契、后稷等都视为虞廷臣工,《子羔》篇中的“叁天子事之”,便是对这一话题的概说,可见此话题这时已成共识。这说明从感生往帝系方向演变包含着多层内容,它们的发展历程也并非同步,政统与道统的谱系,其诞生应该早于血统谱系,由此可见感生神话相对而言具有更强的稳定性。

而从《子羔》篇的“天子”与“人子”之分,再到《天问》中的“简狄在台,喾何宜?玄鸟致贻,女何喜?”则血统谱系也已经建构分明,说明感生神话向帝系神话的转折业已完成,其转折的节点应该就在战国后期,至于秦汉之际以《大戴礼记》及《史记》为代表的体系化文本,乃是这一轴心转折的集大成之作。

当然,本文只是粗略地描摹这一轴心转折的基本历程,至于其具体过程还极为复杂,以顾颉刚先生为首的古史辨派学者以及当今的古史研究者都对这一问题贡献了无数心血和洞见,近期李零先生提出帝系“应是周初封建,并夏、商古国,以姬姓为中心,串联其他族姓,整合而成的一种谱系,体现‘天下一家’的概念”*李零:《帝系、族姓的历史还原——读徐旭生〈中国古代的传说时代〉》,载《文史》2017年第3辑。,甚新耳目。而神话学界则以吕微的研究最见卓识,他在《中华民间文学史》的《神话编》里就明确表示:“东周时代神话历史化最典型的言述方式是古史传说系列,其最终的完成形式就是战国晚期的帝系传说”,并勾勒了一条从“普遍的上帝转换为特殊族群之帝进而形成诸帝谱系”的演进轨迹,只是其中强烈的“神话历史化”思路,笔者未必赞同,而更愿以“神人融合”的模糊说法替之。但他下面一段总结非常精辟:

古史传说——帝系是汉语神话系统化、理性化、历史化和伦理化的最终成果。在东周时代,随着天神转换为人王,神话转换为传说,人化与德化的古帝、古史传说终于替代了原始的神及神话而成为信仰领域的终极实体。古史传说——帝系不仅为各项社会、文化制度提供了神圣性的终极证明,同时也为各个族群政治团体(诸侯)提供了通往国家权力顶峰的意识形态话语,而最重要的则是古帝先王的道德典范为东周时代现实的伦理秩序提供了超越性的价值与批判源泉,从而最终使汉语神话达到了它的古典形态。*祁连休、程蔷主编:《中华民间文学史》,河北教育出版社,1999年,第51、55、56页。。

以世界神话学的常例来看,各部族自为的感生神话是原发性的,希腊神话、埃及神话、圣经神话以及许多人类学调查的原始部族都曾有过人间女子无夫受孕的事迹;合并各种神异祖先或帝王而归为有秩序的系统则是次生的,便是最具体系性的希腊神话,经学者考证,大量的谱系神话其实也是大约公元前八世纪以后城邦社会中贵族政治及家族力量的显现和编造:

为迎合贵族家族的需要,诗人和早期史话家们开始帮助他们构拟家族谱系,并将这些谱系相互联结,形成庞大的谱系网。谱系把古昔的英雄与现实中的每个贵族家族联系起来,形成一个有机整体。*王以欣:《神话与历史——古希腊英雄故事的历史和文化内涵》,商务印书馆,2006年,第26-27页。

由此反观,万世一系的政统承续当然只是一个美好的幻想,就跟秦始皇希望将皇位传之万世是一样的思路,只不过是“逆生”罢了。将神话与历史进行关联性思考,可以这么说:感生神话属于原始思维引领下的原生神话,它是初民的信仰;帝系神话则是在理性思维基础上的次生神话,是文明社会的历史追述。在战国晚期这个节点上,发生了感生神话向帝系神话的轴心转折,恰是因应于大一统的时代趋势,而将单一部族的族源神话建构为华夏民族的共同体神话,即顾颉刚先生所谓“直把‘地图’写成了‘年表’”*顾颉刚:《战国秦汉间人的造伪与辨伪》,《古史辨》第七册上编,上海古籍出版社,1982年,第21页。,只是“年表”重在政统,似乎不能概括道统和血统。所以,这一转折既在神话之体,更在神话之用,它作为传统资源而深度介入了时代文化的建设之中。

四

正是由于与生俱来的时政文化介入特质,帝系神话虽在《史记》中得到确立和阐扬,完成了由感生神话而来的轴心转折,但神话体系并未就此定局,终两汉之世,帝系神话还有许多复杂的变化。

两汉时期与古史和政治最为密切的思潮是五行思想,其他像阴阳、八卦、三统、四法之类,均等而次之,顾颉刚先生将此类研究命名为《五德终始下的政治和历史》*顾颉刚:《五德终始下的政治和历史》,《清华学报》六卷一期,后收入《古史辨》第五册。,便是这个道理,其要义是将既有的道统、政统和血统强势嵌入五行之德的“德统”,用来给古史与当今政治之间的“天然”关联,赋予一种先验的、可运转的内在结构。

早在《史记》成书之前的战国秦汉之际,就有两种与五行相配的五帝学说流行于世了:其一是纵向排列的邹衍“五德终始说”,其二是横向排列的“月令”五方帝系统。它们都将五行之德对应于不同的“五帝”,其中邹衍的学说尤其突出,他用五行相胜的法则来直接解释人间帝王的政统更替,使得秦始皇和汉高祖都欣然乐从。与司马迁差不多时代的今文大儒董仲舒,鉴于汉兴以来关于汉家“德统”的争论不休(张苍等坚持水德,贾谊等主张土德),在《春秋繁露·三代改制质文》篇里,较早开始用五行相生原则来排列帝系。该学说中“以《春秋》当新王”*(清)苏舆:《春秋繁露义证》,钟哲校订,中华书局,2011年,第200页。的思想,实际则是认为孔子为汉制法,从中可以感知他将道统嵌入五行德统的强烈诉求。汉武帝之后,社会上又强势流行汉家为帝尧后代,应为火德的新说,简称为“火德尧后”,这一学说集中体现于刘向、刘歆父子共同完成的《世经》之中,它根据《易·说卦》中“帝出乎震”的说法将太昊伏羲氏设为首帝,并以五行相生的法则将有史以来至于当今汉朝的帝运排列成了一个五行轮转的完整系统,详情不赘*《世经》为《三统历谱》中的一篇,原书已亡,相关文字今见于《汉书·律历志》中。许多学者认为它是刘歆为王莽篡权制造合法性的,不确,详见拙作《〈世经〉帝德谱的形成过程及相关问题——再析“五德终始说下的政治和历史”》(《文史哲》2008年第1期),其中突出现象是:在德统对应于政统的大前提下,又突出了德统与血统的对应关系,即以汉家“火德尧后”为例,提出了“同德统必同血统”的结构原则,天下永远由五个血统来轮流统治,而非《史记》中建构的万世一系的单一血统,难怪顾颉刚说:“《世经》之文是一元说的结束而五元说的开创。”*顾颉刚:《中国上古史研究讲义》,中华书局,2002年,第324页。

至此,在五行理论占据绝对优势的的基础上,德统强力支持着政统,并一定程度上也笼括了血统和道统,帝系神话于理论和实践两面似乎都更趋丰富。相比而言,感生神话就显得落寞许多,但并未消失,比如董仲舒在《春秋繁露·三代改制质文》中讲述“四法”原理时就提到:

故天将授舜,主天法商而王,祖锡姓为姚氏。至舜形体大上而员首,而明有二童子,性长于天文,纯于孝慈。

天将授禹,主地法夏而王,祖锡姓为姒氏,至禹生发于背,形体长,长足肵,疾行先左,随以右,劳左佚右也。性长于行,习地明水。

天将授汤,主天法质而王,祖锡姓为子氏。谓契母呑玄鸟卵生契,契先发于胸。性长于人伦。至汤,体长专小,足左扁而右便,劳右佚左也。性长于天光,质易纯仁。

天将授文王,主地法文而王,祖锡姓姬氏。谓后稷母姜原履天之迹而生后稷。后稷长于邰土,播田五榖。至文王,形体博长,有四乳而大足,性长于地文势。*(清)苏舆:《春秋繁露义证》,钟哲校订,中华书局,2011年,第212-213页。

对照本文前列表中感生神话之六项母题,可以发现,非但重要母题大多保留,还滋长出了诸如“异表”、“心性”之类的特殊母题。

而真正让遥远的感生神话经过结构性处理后全面复活的,则是另一种带有更强神秘性的知识体系——谶纬。先前我们知道的感生神话人物,主要是夏、商、周三代的始祖禹、契、后稷,但在谶纬中,伏羲以来的所有帝王都有了“标配”的感生神话,列举如下:

①太皞伏羲氏(木):

大迹出雷泽,华胥履之,生庖牺。(《诗纬集证·含神雾》)*上海古籍出版社编:《纬书集成》,上海古籍出版社,1994年,第1183页。

②炎帝神农氏(火):

少典妃安登游于华阳,有神龙首,感之于常羊,生神子,人面龙颜,好耕,是为神农,始为天子。(《古微书·春秋元命包》)*上海古籍出版社编:《纬书集成》,上海古籍出版社,1994年,第179-180页。

③黄帝轩辕氏(土):

大电光绕北斗枢星,照郊野,感附宝而生黄帝。(《诗纬集证·含神雾》)*上海古籍出版社编:《纬书集成》,上海古籍出版社,1994年,第1184页。

④少皞金天氏(金):

黄帝时,大星如虹,下流华渚,女节梦接,意感生白帝朱宣。(《古微书·春秋元命包》)*上海古籍出版社编:《纬书集成》,上海古籍出版社,1994年,第180页。

⑤颛顼高阳氏(水):

瑶光如蜺贯月,正白,感女枢,生颛顼。(《诗纬集证·含神雾》)*上海古籍出版社编:《纬书集成》,上海古籍出版社,1994年,第1184页。

⑥帝喾高辛氏(木):

未见。

⑦帝尧陶唐氏(火):

尧母庆都,有名于世,盖大帝之女。生于斗维之野,常在三河之南。天大雷电,有血流润大石之中,生庆都,长大形像大帝,常有黄云覆盖之,梦食不饥。及年二十,寄伊长孺家,出观三河之首,常若有神随之者。有赤龙负图出,庆都读之,云“赤受天运”,下有图,人衣赤光,面八彩,须鬓长七尺二寸,兑上丰下,足履翼,宿署曰:“赤帝起天下宝。”奄然阴风雨,赤龙与庆都合婚有娠,龙消不见。既乳,尧貌如图表,及尧有知,庆都以图予尧。(《太平御览》卷八十引《春秋合诚图》)*上海古籍出版社编:《纬书集成》,上海古籍出版社,1994年,第1465页。

⑧帝舜有虞氏(土):

握登见大虹,意感生舜于姚墟。(《七纬拾遗·河图着命》)*上海古籍出版社编:《纬书集成》,上海古籍出版社,1994年,第1109页。

⑨伯禹夏后氏(金):

禹,白帝精,以星感修已,山行见流星贯昴。意感栗然,生姒戎,文命禹。(《纬攟·尚书帝命验》)*上海古籍出版社编:《纬书集成》,上海古籍出版社,1994年,第1422页。

⑩商(水):

契母有娀浴于玄邱之水,睇玄鸟衔卵过而坠之,契母得而吞之,遂生契。(《古微书·诗推度炎》)*上海古籍出版社编:《纬书集成》,上海古籍出版社,1994年,第298页。

扶都见白气贯月,感黑帝生汤。(《纬攟·诗含神雾》)*上海古籍出版社编:《纬书集成》,上海古籍出版社,1994年,第1439页。

周本后稷,姜嫄游閟宫,其地扶桑,履大人迹而生稷。(《古微书·春秋元命苞》)*上海古籍出版社编:《纬书集成》,上海古籍出版社,1994年,第180页。

太任梦长人感己,生文王。(《纬攟·河图著命》)*上海古籍出版社编:《纬书集成》,上海古籍出版社,1994年,第1530页。

孔子案録书,合观五常英人,知姬昌为苍帝精。(《纬攟·春秋感精服》)*上海古籍出版社编:《纬书集成》,上海古籍出版社,1994年,第1463页。

含始吞赤珠,刻曰“玉英生汉皇”,后赤龙感女媪,刘季兴也。(《诗纬集证·诗含神雾》)*上海古籍出版社编:《纬书集成》,上海古籍出版社,1994年,第1187页。

相较于之前的感生神话,谶纬中这一系列的感生事迹,有以下几个特点:1、从伏羲到汉皇都有感生神话,其间帝王排列顺序完全等同于《世经》,只是忽略了闰统;2、最古老的玄鸟生商、大人迹生弃等依然保留,而在《子羔》篇中出现的观伊水生禹之类的神话却不被提起,可见以《子羔》为代表的禹之感生神话应该是东周以后出于体系化而模仿商、周两代创制的,并不具有持续影响力;3、最关键的一点是,同德的感生方式必然大致相同,即“同德统必同感生”。比如木德便都是履大人迹,这显然是从姜嫄神话而来,但谶纬中特意加上“其地扶桑”的细节,扶桑为东方之木,《纬攟·春秋元命苞》说:“扶桑者,日所出,房所立,其耀盛,苍神用事,精感姜嫄,卦得震,震者动而光,故知周苍。”*上海古籍出版社编:《纬书集成》,上海古籍出版社,1994年,第1449页。火德则必是感赤龙而生,这显然是将刘邦的感生神话套用到帝尧和神农身上去了;土德则为枢星与大虹,在天象上均为土属,《开元占经》九十八引《春秋纬》曰:“虹蜺者,斗之乱精也。斗者,天枢也,居中宫土位”*(唐)瞿昙悉达撰:《开元占经》卷九十八,景印文渊阁四库全书本,台湾商务印书馆。;金德则使用“大星”(金星)和“昴星”(西方白虎之中星);水德尚黑,玄鸟生商故事正合适,还又制造出了“瑶光贯月”“白气贯月”的神迹,因为月为太阴属水。这就是笔者所谓的“标配”。4、不光如此,感生神话在一些德命中还被扩展到更多层次,这里又分两种情况:一是商、周两代,不但有始祖契、后稷,还分别让政权开端者商汤和文王也有相应的感生神话,因为别的德命都是本身即为帝王,政统与血统合一,而此契、后稷的感生仅发生于血统,故必须再及于政统。由此可见,虽然貌似同为感生神话,其实已经发生了质性的转变,原生的感生只是解释血统的,谶纬的感生则更偏重于证明政统。二是像帝尧、汉皇的感生之母本人也是感生的,而且“血”与“赤珠”也都配合了火德征兆,这或许只是叠床架屋的过分造作吧。

顾颉刚在《中国上古史讲义》中说:“到纬书出现,感生说复活了,《帝系姓》中的世系又被打倒了!”*顾颉刚:《中国上古史研究讲义》,中华书局,2002年,第242页。这话倒未必,因为此时的感生已经发生了质变,它必须与德命相配合并且完全受制于德统。尤其重要的是,谶纬中各帝王的感生之父只能是天上的太微五帝。即《春秋·文耀钩》所说:

春起青受制,其名灵威仰;夏起赤受制,其名赤熛怒;秋起白受制,其名白招拒;冬起黑受制,其名叶光纪;季夏六月土受制,其名含枢纽。*上海古籍出版社编:《纬书集成》,上海古籍出版社,1994年,第195页。

上列引文中所谓禹乃“白帝精”、汤母“感黑帝”、周文王是“苍帝精”之类,就是指的这太微五帝,《古微书·孝经钩命诀》中宋均注“华胥履迹,怪生皇牺”句时就说:“迹,灵威仰之迹也,履迹而生,以为奇怪也。”*上海古籍出版社编:《纬书集成》,上海古籍出版社,1994年,第340页。如此我们回顾一下前引褚先生的有父与无父的糅合回答:“《诗》言契生于卵、后稷人迹者,欲见其有天命精诚之意耳。”“天命精诚”,在此直接形象化为“太微五帝之精”,其内在理路是完全相通的。说到底,它就是《世经》中“同德统必同血统”原则的形象演绎和全面展开,并非就打倒了帝系,而是在德统与政统的帝系框架内,将血统由一脉相承改为五脉轮替罢了。从这个意义上说,谶纬中的感生已经丧失了原生感生神话的独立意志,它只不过与谶纬中大量充斥的异表、符命、祥瑞诸神话母题一样,完全受制于德统与政统的紧密结合,是政治和方术的神话傀儡。许多研究者不加区分地将谶纬神话与原始神话相提并论,显然对神话的知识再生产历程严重缺乏认知。

此后,正如顾颉刚所说:“造伪史而至于谶纬,已到了最高点了。从此以后,人们对于古代的事实,就整理之功多而创作之业寡了。”*顾颉刚:《中国上古史研究讲义》,中华书局,2002年,第272页。如果我们将这里的“造伪史”改作“帝系神话”,这一论断还是可以成立的。随着东汉政局的相对稳定,政府意志强力干预到了文化领域,突出的表现就是白虎观会议,“帝亲称制临决”*(南朝宋)范晔:《后汉书》,中华书局,1982年,第138页。,形成了以《白虎通》为代表的官方定本,于诸多杂说中选取某种说法而予以固定化,比如五帝就放弃了《世经》的版本,重新回到《大戴礼记》的“黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜”之说。此后私家著述像应劭《风俗通义》等也大体如是。

这类述而不作、弥缝前说的风气尤其表现在经学著述上,此时虽然也有许慎《五经异义》之类对今古文家风予以界分的著作,而感生神话正被视为区分今古文的一个标志,《毛诗正义·生民》引许慎《五经异义》云:

《诗》齐、鲁、韩、《春秋》公羊说:“圣人皆无父,感天而生。”左氏说:“圣人皆有父。”*(清)阮元:《十三经注疏》,中华书局,1991年,第529页。

但今古文之间的门户并非壁垒,我们更多可以看到互相融合的趋势。即如感生与帝系问题,郑玄等也都采取了司马迁式的混同言之,并广泛采用谶纬之说,他在笺注《诗经·玄鸟》中就说:“汤之先祖有娀氏女简狄,配高辛氏帝。帝率与之祈于郊禖而生契,故本其为天所命,以玄鸟至而生焉。”*(清)阮元编:《十三经注疏》,中华书局,1991年,第622页。而注《礼记·大传》“王者禘其祖之所自出,以其祖配之”一句时,即明确地说:“王者之先祖,皆感太微五帝之精以生,苍则灵威仰,赤则赤熛怒,黄则含枢纽,白则白招拒,黑则汁光纪,皆用正岁之正月郊祭之,盖特尊焉。”*(清)阮元编:《十三经注疏》,中华书局,1991年,第1506页。

魏晋以降,虽然这类五德终始之说仍然时时现身于朝代更替之际,但或许人们对于禅让之类的政治把戏看得太多太透彻了,知识阶层更倾向于将已有的帝系神话体系回归到较为冷静的史学范畴。其集大成者,可以西晋皇甫谧的《帝王世纪》为代表。它杂糅前此诸说,从开辟以来历数各世命历,思路与谶纬相似,又以“伏羲、神农、黄帝”为三皇,以“少昊、颛顼、帝喾、尧、舜”为五帝*这一“三皇”“五帝”的说法,前此孔安国《尚书序》中亦然,一说谯周《古史考》亦然,辑佚多歧尚未确证。另,《古史考》与《帝王世纪》性质相似且更早,本文之所以不取它为代表,因其以考辨《史记》为主,内容分散,不像《帝王世纪》那样有专述帝系的自觉文体意识。,三代以降不遑多论,显然用的还是《世经》体系,却又要符合“三皇五帝”的传统格局,反而显得左支右绌。它又要弥合感生与帝系,故其文主要是各种学说的并置罗列,我们举颛顼为例,据《初学记》转引:

帝颛顼高阳氏,黄帝之孙,昌意之子,姬姓也。母曰景仆,蜀山氏女,为昌意正妃,谓之女枢。金天氏之末,瑶光之星贯月如虹,感女枢幽房之宫,生颛顼于若水。首戴干戈,有圣徳。父昌意虽黄帝之嫡,以徳劣,降居若水为诸侯。及颛顼,生十年而佐少昊,十二而冠,二十年而登帝位,平九黎之乱,以水承金,位在北方,主冬。以水事纪官,命南正重司天以属神,北正黎司地以属民,于是民神不杂,万物有序。始都穷桑,后徙商丘,命飞龙效八风之音,作乐五英,以祭上帝。纳胜坟氏女娽,生老童,有才子八人,号八凯。颛顼在位七十八年,九十八岁,岁在鹑火而崩。葬东郡顿丘广阳里。*皇甫谧著,宋翔凤、钱宝塘辑:《帝王世纪》,刘晓东校点,辽宁教育出版社,1997年,第9页。

这里说五帝皆姬姓为同血缘,显然采自《大戴礼记》;“蜀山氏女”出《五帝本纪》;“瑶光之星贯月如虹,感女枢幽房之宫”等等则用谶纬感生神话;至于“父昌意虽黄帝之嫡,以徳劣,降居若水为诸侯”之类,则系为《五帝本纪》寻找合理主义的理由;其余关于都城、音乐、年数、葬地、分野等等叙述,也不过是求全的拼图而已。而其中自相矛盾、扞格难通之处比比,可见它已不像前此经学、子学那样有自己相对独立的原则,它只是一部史学资料集,难怪被《两唐书》置于“杂史”类别了,之后的《路史》、《绎史》之类大抵如此!故两汉之后,以《帝王世纪》为标杆,代表了中国汉语古典神话的终结。

而从神话学的角度来说,战国秦汉之际,从各部族自身的感生神话发展到华夏民族共同体的帝系神话,中国古典神话完成了轴心转折。秦汉之时,为了应和时势,不断产生着多种学说,将神话作为政治的奴婢,以期在“政统”、“血统”和“道统”之外,更以五行之“德统”为结构原则予以整体性的高度统一。由此回顾一下各时期感生神话的典型材料,如果我们将《诗经》中的《玄鸟》、《生民》诸篇代表各民族独立产生的原生神话的话,那么上博简《子羔》(战国)、《春秋繁露·三代改制质文》(西汉)以至于谶纬(两汉之交)的感生,则当被视为次生、再生、再再生……的神话,这一层累的知识生产过程,是中国古典神话的一个基本法则,需要研究者特别注意区分其对应话题及其使用的有效性。