顾颉刚“层累说”的再审视

——以大禹传说研究为中心

马竹君

1923年,顾颉刚在《与钱玄同先生论古史书》中第一次正式提出了“层累地造成的中国古史”的假设,奏响了其大禹传说研究的首章。*顾颉刚:《与钱玄同先生论古史书》,顾颉刚编:《古史辨》第一册,上海古籍出版社,1982年,第59页。其后,他陆续在《答刘胡两先生书》《讨论古史答刘、胡二先生书》《答柳翼谋先生》等书信中与学界同仁就具体问题商榷,在《古史辨自序》《禅让传说起于墨家考》《中国疆域沿革史》《夏史三论》《九州之戎与戎禹》等论文中详细讨论了大禹传说研究引发的多个枝节。1939年,他在《鲧禹的传说》中系统地梳理了大禹传说,为其大禹传说研究正式作结。在这个持续16年之久的个案研究中,“层累说”也日臻完善。

可见,顾颉刚的古史研究并非是基于完备的资料一次性提出确定结论的研究,而是在搜集资料的过程中有了问题,提出假设,搜集更多的材料来修正假设,再根据修正了的假设进一步搜集、验证材料。但这一点并未被学界予以足够重视。随着出土文献的增多、相关理论的进步及古史建设的迫切要求,“层累说”的缺陷不断招致非议,但部分研究者常只抓住顾颉刚初期不成熟言论痛作批评,并未在统摄全局的前提下进行讨论。本文即以顾颉刚的大禹传说研究为中心,从顾氏最为重视的史料入手,分析新出土文献和辨伪工作等情况的变化对顾氏大禹传说研究的影响,重新审视“层累说”的立论根基。

一、史料迷思:“层累说”研究与反思概况

在中国史学史研究中,顾氏古史研究向以紧密依托史料而著称,齐思和《最近二年来之中国史学界》*齐思和:《最近二年来之中国史学界》,《朝华》第2卷第4期,1931年。、金毓黻《中国史学史》*金毓黻:《中国史学史》,上海古籍出版社,2013年。等研究都将顾颉刚归为“史料派”,甚至顾颉刚本人的《当代中国史学》*顾颉刚:《当代中国史学》,上海世纪出版社,2002年。也是在史料派的部分提及了自己的研究,其对史料的重视可见一斑。顾颉刚对史料的审订工作主要分“考年代”和“辨真伪”两个部分,然而正是这两方面引起的争议最为甚嚣尘上。

顾颉刚虽重史料,学界就他对史料认识和使用的问题却多有非议。李学勤在《谈“信古、疑古、释古”》一文中认为顾颉刚实际上是“以古书论古书”,他讨论的古史是以文本为载体的。*李学勤:《谈“信古、疑古、释古”》,《原道》1994年第1辑,第135页。而史料的复杂情况远超于顾颉刚的想象,根据新出土文献的研究,李零指出顾颉刚将古史和古书形成的复杂过程理解得过于简单,往往混淆了古书年代与其内容的年代。*李零:《出土发现与古书年代的再认识》,《李零自选集》,广西师范大学出版社,1998年,第24页。谢维扬同意其看法,认为顾颉刚的这种认知实际上是对中国早期文献文本生成机理的非常主观的想象。*谢维扬:《二十一世纪中国古史研究面对的主要问题》,《历史研究》2003年第1期。基于这种不成熟的认知,顾颉刚在研究过程中对史料的多种可能考虑得也不够全面,黄海烈认为顾颉刚的研究忽视了“古史剥蚀”现象,*黄海烈:《顾颉刚“古史层累说”初探》,吉林大学博士学位论文,2007年,第219页。刘光胜也指出顾颉刚过于强调主观作用,忽视了历史信息自然衰减的客观因素,*刘光胜:《史学:在主观与客观之间——从顾颉刚难题到层累说的变型》,《学术探索》2009年第6期。另外,卢毅还提出了顾颉刚忽视了后人掌握比前人更多史料的可能性。*卢毅:《“整理国故运动”与中国现代学术转型》,北京师范大学博士学位论文,2003年,第201页。对顾颉刚史料观的不满,加之新出土文献的重重新证,汇成了对“层累说”怀疑的洪流,甚至有学者因为新出土文献对顾氏研究结论的动摇,而怀疑“层累说”究竟成立与否。*李锐:《由新出文献重评顾颉刚先生的“层累说”》,《人文杂志》2008年第6期。

至于顾氏的辨伪工作,更是备受质疑。针对顾颉刚对伪书、伪史的态度,许冠三、王汎森、刘光胜、黄海烈等学者认为顾氏过于夸大主观因素在层累中起到的作用,过于强调历史人造和突变的一面,忽视自然层累等诸多复杂因素;*参见许冠三:《新史学九十年》,岳麓书社,2003年;王汎森:《古史辨运动的兴起——一个思想史的分析》,台北台湾文化实业股份有限公司,1987年;刘光胜:《史学:在主观与客观之间——从顾颉刚难题到层累说的变型》,《学术探索》2009年第6期;黄海烈:《顾颉刚“古史层累说”初探》,吉林大学博士学位论文,2007年。李零等学者批评顾颉刚实际上是将层累造成理解成层累造伪,在研究中怀有不正确的阴谋论心态;*参见李零:《出土发现与古书年代的再认识》,《李零自选集》,广西师范大学出版社,1998年,第24页;李锐:《疑古与重建的纠葛——从顾颉刚、傅斯年等对三代以前古史的态度看上古史重建》,《清华大学学报》(哲学社会科学版)2009年第1期;李锐:《由新出文献重评顾颉刚先生的“层累说”》,《人文杂志》2008年第6期。路新生等则指责其将文本上的真伪与历史上的真伪混同,疑古太过。*路新生:《中国近三百年疑古思潮研究》,上海人民出版社,2001年,第544页。

除此之外,学界对“层累说”的研究还有许冠三*许冠三:《新史学九十年》,岳麓书社,2003年,第196-205页。和顾潮*顾潮:《略论顾颉刚先生研究古史的方法》,《中国史研究》1994年第1期。等学者在方法论上对“层累说”的理论价予以出肯定,也有张富祥*张富祥:《“走出疑古”的困惑——从“夏商周断代工程”的失误谈起》,《文史哲》2006年第3期。和彭国良*彭国良:《顾颉刚史学思想的认识论解析》,山东大学博士学位论文,2007年,第119页。等学者则从历史诠释学和认识论等角度强调了“层累说”的提出的重要意义,更有民俗学界若干学者如刘锡诚*刘锡诚:《顾颉刚与“古史辨”神话学——纪念〈古史辨〉出版80周年》,《长江大学学报》(社会科学版)2006年第4期。、施爱东*施爱东:《顾颉刚故事学范式回顾与检讨——以“孟姜女故事研究”为中心》,《清华大学学报》(哲学社会科学版)2008年第2期。、刘宗迪*刘宗迪:《用故事的眼光解释古史:论顾颉刚的古史观与民俗学之间的关系》,《合肥联合大学学报》2000年第2期。、陈泳超*陈泳超:《顾颉刚古史神话研究之检讨——以1923年古史大争论为中心》,《南京师大学报》(社会科学版)2000年第1期。等在民俗学层面上讨论了“层累说”的故事学内涵。这类以现代理论为关照,在方法论乃至认识论层面上对“层累说”阐释解读的研究,多极具启发性,但由于缺少对顾颉刚古史研究具体案例的分析,难以在推动“层累说”改进的道路上作出切实的努力,也不甚为考古学界和传统史学界所重视。

而针对新出土文献对顾氏研究的具体影响的相关研究,在细节上很好地修正了顾颉刚不当的结论,在此基础上对“层累说”提出的质疑大多也都一针见血,然而,此类具体的研究常陷入“一叶障目,不见泰山”的境地,缺乏对顾氏古史研究的整体关照,以至于降低了其质疑的有效性。

二、年代几何:新出土文献对顾氏大禹传说研究的影响

在今天看来,受困于当时出土文献匮乏、相关理论粗陋、个人认识不足等原因,顾颉刚史料审订工作中“考年代”的部分的确有很多不足。而现在新出土文献的增多为古史研究提供了更充分的证据,顾氏当年的具体结论多有被动摇者。那么,新出土文献对“层累说”的证据基础的冲击足以动摇“层累说”的立论根基吗?

《厚父》应是战国时通行的《书》中的一篇在楚地的传本,*李学勤:《清华简〈厚父〉与〈孟子〉引〈书〉》,《深圳大学学报》(人文社会科学版)2015年第3期,第34页。据碳十四测定,其传抄的时代大致在公元前300年左右的战国中后期。*李学勤主编:《清华大学藏战国竹简》(一),中西书局,2010年。其中讲到:“厚父,遹闻禹……川,乃降之民,建夏邦”*李学勤主编:《清华大学藏战国竹书》(五),中西书局,2015年,第110页。,相对于顾颉刚提出的在墨子时禹与夏才正式发生关系的观点,其时间节点显然要更早。只是《厚父》究竟应归于《夏书》*参见郭永秉:《论清华简〈厚父〉应为〈夏书〉之一篇》,李学勤主编《出土文献》第7辑,中西书局,2015年;王坤鹏:《论清华简〈厚父〉的思想意蕴与文献性质》,《史学集刊》2017年第2期。、《商书》*参见福田哲之:《清华简〈厚父〉的时代暨其性质》,“先秦两汉出土文献与学术新视野国际研讨会”论文,2015年;张利军:《清华简〈厚父〉的性质与时代》,《管子学刊》2016年第3期。还是《周书》*参见李学勤:《清华简〈厚父〉与〈孟子〉引〈书〉》,《深圳大学学报》(人文社会科学版)2015年第3期;程浩:《清华简〈厚父〉“周书”说》,李学勤主编《出土文献》(第5辑),中西书局,2015年。王永昌:《清华简〈厚父〉篇的文献性质研究》,《鲁东大学学报》(哲学社会科学版)2016年第7期;,学界尚未有定论,但可以确定的是,禹夏关系的传说在战国以前已经大兴,更有可能上溯到西周中晚期以前。*参见黄国辉:《清华简〈厚父〉新探——兼谈用字和书写之于古书成篇与流传的重要性》,《清华大学学报》(哲学社会科学版)2016年第3期。黄文中通过对《厚父》的用字风格分析,认为《厚父》中保留有大量西周中晚期的用字风格,猜测《厚父》所据的定本最晚在西周中晚期时已经成篇,那么我们要保守地追溯《厚父》的时代,至少可以追溯到西周中晚期以前。

《子羔》应为战国晚期的文献,其主要内容是尧舜禅让故事。其中,关于禹的父亲的来历,子羔怀疑禹并非如世人所传般是天帝之子,提出了“其父贱不足称”的猜测,孔子则通过讲述三王感生神话肯定了禹为“天子”的可能,整篇《子羔》都并未提及鲧的存在。其实,顾颉刚一直怀疑《墨子》、《孟子》中尚无鲧为禹父的观念,*顾颉刚:《夏史三论》,《顾颉刚古史论文集》卷一,中华书局,第556页。但鉴于《山海经》《天问》中鲧生禹的记载,他并未坚持自己的怀疑。*顾颉刚、童书业:《鲧禹的传说》,《顾颉刚古史论文集》卷一,中华书局,2010年,第499-500页。《子羔》则暗示我们,顾颉刚原本的怀疑可能是有道理的,其背后的复杂情形,还需更多的材料佐证和研究。关于禹的母亲,《子羔》中孔子则讲述了禹母感生的事迹:“娠三年而划于背而生,生而能言,是禹也。”*廖名春:《上博简〈子羔〉篇释补》,《中州学刊》2003年第6期。禹剖背而生的叙事在《吴越春秋》《尚书纬》等文献中有类似记载,顾颉刚的研究中虽未讨论到这一点,我们却可顺着顾颉刚的思路,明白禹剖背而生的传说情节并非起于汉时,而在战国晚期就已有了雏形。*在《九州之戎与戎禹》和《鲧禹的传说》中,顾颉刚在证明“禹出西羌说”的过程中引用了《吴越春秋》《尚书纬》中这几条关于禹的记载,但没有讨论剖背而生的情节。另外,李学勤*李学勤:《楚简〈子羔〉研究》,朱渊清、廖名春编:《上博馆藏战国楚竹书研究续编》,复旦大学出版社,2004年,第16页。和谢维扬*谢维扬:《古书成书和流传情况研究的进展与古史史料学概念——为纪念〈古史辨〉第一册出版80周年而作》,《文史哲》2007年第2期,第52页。从分析《子羔》行文结构出发,指出《子羔》中关于禹的记载并非简单一提,而是与尧舜禅让有着密切的关系。虽然不是决定性的铁证,也至少能暗示我们,相对于顾氏的猜想,舜、禹禅让传说可能有更早的起源。

《容成氏》是不晚于战国中期的文献,时代应早于《孟子》。其中详述了舜禹禅让的故事:“舜有七子,不以其子为后,见禹之贤也,而欲以为后禹乃五让以天下之贤者,不得已,然后敢受之。禹听政三年……”*《上海博物馆藏战国楚竹书》(二),上海古籍出版社,2002年,第247-293页。此处所引为陈剑拼合与编连后的释文,详见陈剑:《上博简容成氏的竹简拼合与编连问题小议》,朱渊清、廖名春编《上博馆藏战国楚竹书研究续编》,上海书店出版社,2004年。《容成氏》学派归属不明,初步有儒家、墨家二说,*赵平安:《楚竹书容成氏的篇名及其性质》,饶宗颐主编《华学》第六辑,紫禁城出版社,2003年,第76-77页。若归为儒家,顾说自然无误;若后续得到新证将其学派定为墨家,顾颉刚的“墨家只提出了尧舜的禅让,舜禹禅让的故事乃是后人加添上去”*顾颉刚:《禅让传说起于墨家考》,《顾颉刚古史论文集》卷一,中华书局,2010年,第425页。的假设就不能成立了。

《唐虞之道》的写作年代下限应略早于战国中期偏晚时候,其内容同样是尚贤、禅让之说,其中提到了“禹治水,羿治火,后稷治土”*李零:《郭店楚简校读记》(增订本),中国人民大学出版社,2007年,第124页。,禹在这里显然是以尧舜臣子的身份出现。从《容成氏》《子羔》《唐虞之道》反观顾颉刚关于尧舜禹禅让传说层累时间顺序的论证,可以发现他的判断显然是存在错漏的。关于这一点,裘锡圭有精辟的总结:

《唐虞之道》、《子羔》和《容成氏》都是竭力推崇禅让的。它们的作者还都认为,在夏代之前曾经相当普遍地实行过禅让制……从《容成氏》、《子羔》、《唐虞之道》和《礼运》都认为在传子制建立前普遍实行过禅让制来看,广泛流传的禅让传说很可能的确保留了远古时代曾经实行过的君长推选制的史影。*裘锡圭:《新出土先秦文献与古史传说》,复旦大学出版社,2004年,第31-37页。

综上所述,根据新出土文献的校正,在大禹传说研究中,顾氏的结论至少有四点确定需要修改:禹的传说并非起于西周中期,而应更早;禹夏关系的传说在战国以前已经大兴,甚至可能上溯到西周中晚期以前;疏水传说并非全部是战国水利工程大兴的社会背景在古史传说上的反映,而是早在西周时已有了相关传说,且一直流传到墨子时代,为其所用;禅让传说早在孟子之前或同时已在儒家中流行了,禅让传说可能有更早的起源,而非来自某个学派有目的、有针对性的独创。

同时,新出土文献也丰富了顾颉刚大禹传说研究的层次:战国中晚期在楚地流传着禹为伏羲臣的传说;禹剖背而生的传说情节在战国晚期就已有了说法,一直流传到汉以后;鲧禹父子关系的发生可能存在多个层面,其时间或需往战国晚期以前推。

以上新出土文献对顾说的修正主要有三方面:其一,对传说演变时间顺序的推测,因文献定位的早晚变化而改变;其二,新出土文献对材料归属的更准确的定位,修正了顾颉刚将传说的变化、层累具体归到某一人、某一学派、某一时代之上的假设;其三,新出土文献中有而传世文献没有的材料,进一步丰富了传说层累的层次。

显然,就大禹传说而言,新出土文献对顾氏过去的结论有所修正,但与顾颉刚在《鲧禹的传说》(1939年)中最后总结的大禹传说研究成果相对照,还是只能占其中一部分:

(一)鲧、禹颇有从天神变成伟人的可能。

(二)禹的神职是主领山川的社神。

(三)鲧、禹治水传说的本相是填塞洪水,布放土地,造成山川;后来因战国时势的激荡,变成了筑堤、疏导和随山刊木等等。

(四)鲧、禹传说的来源地是西方九州之戎的区域。

(五)鲧、禹本都是独立的人物,因墨家的尚贤说和禅让说的媒介,才与尧、舜等人发生关系。*顾颉刚、童书业:《鲧禹的传说》,《顾颉刚古史论文集》卷一,中华书局,2010年,第548页。

结合前文对新出土文献的分析,可知顾氏为大禹传说研究所搭建的框架暂时只有(三)(五)出现了部分偏差,其主体部分仍然成立,因新出土文献引起的传说层累的时间顺序的变化尚不足以动摇顾氏大禹研究的整体框架

三、真伪难辨:“伪史移置法”与大禹传说研究

顾颉刚的史料审订工作以“考年代”和“辨真伪”为主。虽然在时间维度上“层累说”具有较为坚实的基础,在顾氏“辨真伪”的工作上,学界仍对顾颉刚关于伪书、伪史的态度颇有微词。时至今日,学界已基于顾氏的辨伪工作对古书真伪问题进行了更深入的研究,那么,面对材料“真伪”的变化,“层累说”又会受到何种程度上的影响呢?这首先要看顾颉刚是如何运用他所辨伪过的材料的,从方法论的层面上讲,即是“伪史移置法”这一观点:

许多伪材料,置之于所伪的时代固不合,但置之于伪作的时代则仍是绝好的史料;我们得了这些史料,便可了解那个时代的思想和学术。……伪史的出现,即是真史的反映。我们破坏它,并不是要把它销毁,只是把它的时代移后,使它脱离了所托的时代而与出现的时代相应而已。实在,这与其说是破坏,不如称为“移置”的合理*顾颉刚:《古史辨第三册自序》,《顾颉刚古史论文集》卷一,中华书局,2010年,第103页。

伪史移置法的提出是基于顾颉刚多年辨伪工作的经验和认知,据彭国良的分析,顾颉刚对“伪”的概念的认定从“假”扩展到了“人为”。对顾颉刚来说,“有意的造伪和无意的成伪不过是同一事物(史料的演进变化)的两个方面”*彭国良:《不应被树立的真相——论顾颉刚“不立一真”口号下对历史本体的搁置》,《辽宁师范大学学报》(社会科学版)2009年第4期,第104页。。所以,在其具体研究中,被他判为伪书的材料并未因此废置,而是通过伪史移置法被利用起来。

正是如此,我们才能在顾颉刚的大禹传说研究中看到他将他怀疑过的《尚书》、《左传》等篇章也纳入证据链之中,而非如王汎森批评的那样完全“把古书的真伪与书中记载的历史之真伪视为一体”*王汎森:《古史辨运动的兴起——一个思想史的分析》,台北台湾文化实业股份有限公司,1987年,第35页。。顾颉刚认为,“考年代与考真伪没有严密的界限。所谓考年代,也就是辨去其伪托之时代而置之于其真时代中。考年代是目的,辨真伪是手段”*顾颉刚:《古史辨第四册自序》,《顾颉刚古史论文集》卷一,中华书局,2010年,第121页。。也就是说,他的“辨真伪”工作只是将史料各自归回到他所判定的年代之中来使用,并未因辨伪而缩小材料的可用范围。所以即使被顾颉刚判“伪”的文献现在又被恢复“真”的地位了,也只是材料从一个时代转移到了另外一个时代,这就又回到了我们之前在讨论新出土文献对其研究的影响时提到的时间顺序上的问题,而我们已经得知,这种时间顺序上的变化从结果上讲并不会减损顾颉刚的主要证据链。因此,辨伪工作情况的变化也只能在顾颉刚的论证框架之内产生影响。

况且,顾氏的大禹传说研究与其说是得出了一些具体的结论,不如说是为大禹传说的演变情况定出来了一个大体的时间框架。而鉴于上古传说时代渺远的客观条件限制,在上古史研究中,无论是当年的顾颉刚,还是如今拥有更多出土文献佐证的我们,都无法做出非常精确的时间定位结论,上古史研究的时间维度始终是相当之大的。新材料更多得是帮助我们接近更精准、更明确的定位,在细节上不断修正其假设。就现在的情况而言,根据新出土材料发现的新可能、新解释和辨伪工作的新进展,的确有可能会推翻并取代其结论,也有可能会与已有结论并行,但仍是在顾颉刚的论证框架之内的。

不可否认,顾颉刚对“伪”的含义的特殊认定的确导致他在研究中模糊了自然层累与有意伪造的区别,但顾颉刚的古史理论绝不是层累“伪造”的历史。顾颉刚辨古书的确是以“伪造说”为主要思路,但研究古史的理论是“层累造成的古史”,二者本在方法论层面上互不相干,只是顾颉刚的治学路径看史料最重,辨古书与辨古史几乎一体两面,辨古书中的取向不可避免地影响到了辨古史时的取向。顾颉刚在具体研究中虽然模糊了二者的区别,而抱着“扬弃”态度研究“层累说”的我们却不能因其辨古书的部分错误而否认顾氏古史研究方法的正确性。

四、“故事的眼光”:顾颉刚大禹传说研究论证框架的造成

顾颉刚的古史研究论证思路大多都是通过按时间顺序来整合材料的,建立在其基础之上的“层累说”理论本身也具有非常明显的时间特点。然而,根据以上关于新出文献和材料真伪情况变化对顾氏大禹传说研究及“层累说”影响的讨论,传说层累的时间顺序变化既没有动摇大禹传说研究的论证框架,也没有撼动“层累说”的根基。那么顾颉刚大禹传说研究论证框架的造成的关键是什么呢?

这只怕要归功于他对古史传说及相关材料性质的认知,让他能够紧扣古史传说的性质,以此为根据来选择、利用史料,舍他人所不敢舍,用他人所不屑用。

顾颉刚对古史传说性质的判断可谓精到:他提倡在古史研究中“顺了故事的本有性质去研究,发见它们在当时传说中的真相”*顾颉刚:《我的研究古史的计划》,顾颉刚编:《古史辨》第一册,上海古籍出版社,1982年,第215页。。对于历史与神话的关系,他认为在古人心中二者基本可以等同,同样的,人与神之间也没有界限,古人所述的历史是“那时人的想像和祭祀的史”*顾颉刚:《答刘胡两先生书》,顾颉刚编:《古史辨》第一册,上海古籍出版社,1982年,第101页。,亦即宗教史。史实和神话到汉以后分道扬镳,“流动的故事因书籍的普及而凝固”*顾颉刚:《古史辨自序》,河北教育出版社,2002年,第65页。,后代神话传说被驱逐出了历史范围之外,但仍然在民众社会保持其“发展性与转换性”*顾颉刚:《答李玄伯先生》,顾颉刚编:《古史辨》第一册,上海古籍出版社,1982年,第274页。。但是在汉以前仍然可以将古史与故事同等对待,“因为这些东西都是在口耳之间流传的”*顾颉刚:《古史辨自序》,河北教育出版社,2002年,第66页。。他因受“故事的眼光”的启发,了解到在汉代以前古史与神话难分难解,且具有口头流传性,完全可以将其与故事等同起来进行研究。

而顾颉刚对于古史材料性质的认知正是基于他对古史传说本身性质的了解,我们可从《上古史研究》中所论管窥其认识:

首先,顾颉刚认为文籍中最重要的是六经,后扩大为十三经,以其实际性质可分类为:经(《易》《诗》《书》《礼》《春秋》);传(《公羊》《谷梁》《左氏》);记(《礼记》);子(《论语》《孟子》);小学(《尔雅》);制度(《周官》)。*顾颉刚口述、李得贤记录:《上古史研究》,《顾颉刚古史论文集》卷七,中华书局,2010年,第300页。

经书的材料进一步扩大,按其性质则有《楚辞》对应《诗经》;《逸周书》对应《尚书》;《大戴礼记》对应《礼记》;《国语》、《战国策》对应《左传》;《墨子》对应《论语》;《说文》、《广雅》对应《尔雅》。*顾颉刚口述、李得贤记录:《上古史研究》,《顾颉刚古史论文集》卷七,中华书局,2010年,第300-301页。

在此基础上,将所有材料都看作史料,用以周还周、以汉还汉的方法则可分类为:殷周政治史料《尚书》、《诗》(一部分);春秋政治史料《春秋》、《诗》(一部分)、《左传》;西周社会史料《仪礼》、《周易》、《诗》(一部分);春秋思想史料《论语》;战国思想史料《孟子》;战国、秦、汉思想史料《易传》、《公羊传》、《礼记》、《尚书》(一部分)、《孝经》;汉代思想史料《谷梁传》、《左传》(解经的一部分);汉代政治思想史料《周官》;古文字学史料《尔雅》。*顾颉刚口述、李得贤记录:《上古史研究》,《顾颉刚古史论文集》卷七,中华书局,2010年,第300页。

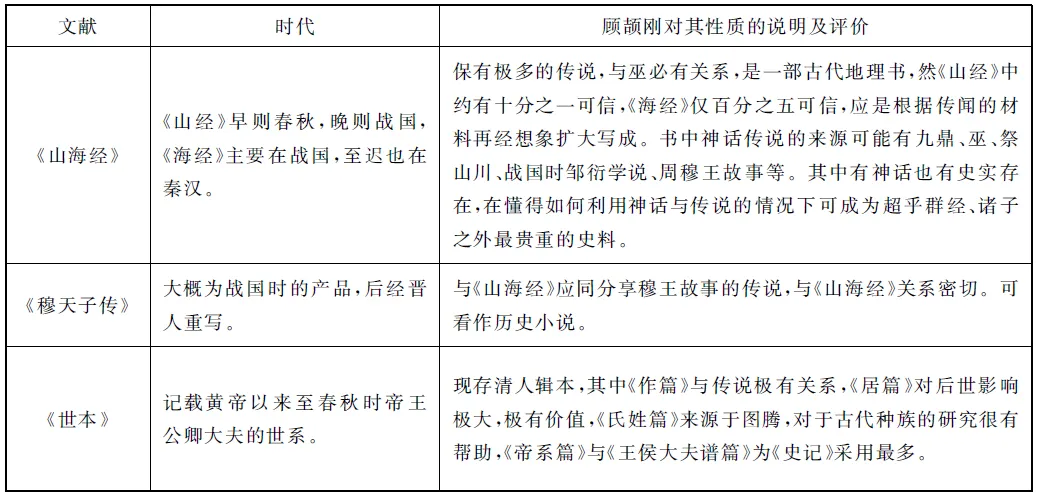

除此之外,顾颉刚还对经书以外的古史传说研究相关史料的性质进行了说明,现总结列表如下:

文献时代顾颉刚对其性质的说明及评价《逸周书》起于西周,迄于东周。体裁与《尚书》相同,应该是比较早的材料。《大戴礼记》西汉后期人戴德将战国以及汉代的东西编集而成。其中《帝系》最为重要,其说可能起于秦始皇统一六国之后。《国语》战国多人所作、成分复杂,或经刘歆增删编年,以传《春秋》。《战国策》可能为战国时人蒯通所作。体裁与《国语》相像,多权变之言,乃主观的记载。《竹书纪年》于魏襄王墓内发现,战国时代最可贵的史料。惜已失传,现有王国维《古本竹书纪年辑校》和《今本竹书纪年疏证》两个版本可供参考,其中古本是从其他书中辑出的原晋本,今本是明人根据隋唐遗言伪造的。战国诸子书战国研究战国社会史与思想史的极有价值的资料。

续表

文献时代顾颉刚对其性质的说明及评价《山海经》《山经》早则春秋,晚则战国,《海经》主要在战国,至迟也在秦汉。保有极多的传说,与巫必有关系,是一部古代地理书,然《山经》中约有十分之一可信,《海经》仅百分之五可信,应是根据传闻的材料再经想象扩大写成。书中神话传说的来源可能有九鼎、巫、祭山川、战国时邹衍学说、周穆王故事等。其中有神话也有史实存在,在懂得如何利用神话与传说的情况下可成为超乎群经、诸子之外最贵重的史料。《穆天子传》大概为战国时的产品,后经晋人重写。与《山海经》应同分享穆王故事的传说,与《山海经》关系密切。可看作历史小说。《世本》记载黄帝以来至春秋时帝王公卿大夫的世系。现存清人辑本,其中《作篇》与传说极有关系,《居篇》对后世影响极大,极有价值,《氏姓篇》来源于图腾,对于古代种族的研究很有帮助,《帝系篇》与《王侯大夫谱篇》为《史记》采用最多。

资料来源:顾颉刚口述、李得贤记录:《上古史研究》,第301-321页。

细究顾颉刚在大禹传说研究过程中的史料运用、增删情况,我们可以看到,顾颉刚研究大禹传说之初,因不够信任其他文献,主要将材料限制在经部文献中,犹以《诗经》《论语》《尚书》为最;*顾颉刚:《与钱玄同先生论古史书》,顾颉刚编:《古史辨》第一册,上海古籍出版社,1982年。后在寻求更多证据、研究大禹传说演变的过程中,将战国诸子如《孟子》《墨子》《庄子》《荀子》等考虑进来,用《左传》《国语》《战国策》《吕氏春秋》《逸周书》作为旁证寻求、推想大禹传说的本相及演变;*顾颉刚:《答刘胡两先生书》、《讨论古史答刘、胡二先生书》,顾颉刚编:《古史辨》第一册,上海古籍出版社,1982年。为了进一步精确结论,寻求证据支撑,将更晚出的文献如《大戴礼记》《广雅》《汉书》《史记》《后汉书》《新语》《尚书纬》《潜夫论》《三辅黄图》《通典》《大清会典》等也加入了论述范围之内。*顾颉刚:《古史辨自序》,河北教育出版社,2002年。同时,还将一向不为人所取的材料如《山海经》《楚辞》《吕氏春秋》《淮南子》《随巢子》等作为很有力的证据支撑加入进来。在《鲧禹的传说》中,顾颉刚所使用史料的范围非常广泛,将晚出的、他曾怀疑的材料也纳入了考虑范围之内,作为旁证来支持整个论证框架。*顾颉刚:《鲧禹的传说》,《顾颉刚古史论文集》卷一,中华书局,2010年。

再结合前文顾氏对古史相关史料的价值判定,可知顾氏大禹传说研究的最主要证据框架包括:在西周以可作为政治史料、社会史料的《诗经》与可作为政治史料的《尚书》《逸周书》为主要支撑;在春秋以可作为思想史料的《论语》与可作为政治史料的《春秋》、《诗》(一部分)《左传》为主要支撑;在战国以可作为战国思想史料的诸子、可作为政治史料的《国语》、《战国策》与可作为思想史料的《礼记》、《尚书》(一部分)为主要支撑,再加上保存了较多神话传说的《楚辞》、《山海经》、《吕氏春秋》、《淮南子》、《随巢子》等材料和汉代社会思想政治史料中大禹传说的遗珠作为旁证。

李锐认为,顾颉刚“层累说”特别之处在于“根据《诗经》中的史诗来分析古史,以禹为‘截断众流’的关键点,而不采信传统的《尚书》等文献……他对于《诗经》中所提及的禹之分析,也存在史料选择和解释上的疑问”*李锐:《由新出文献重评顾颉刚先生的“层累说”》,《人文杂志》2008年第6期,第136页。。然而,我们认为正是顾颉刚对古史史料性质的独到理解让他作出了如斯的选择和解释,面对新出土文献和辨伪工作新进展对其结论的修正,“层累说”的基本论证框架之所以不受影响,也正是缘于这一点。

五、点石成金:“层累说”核心内涵与立论根基

从顾颉刚论证古史传说的一般方法来看,他是先审定材料,辨其真伪,定其年代,再按时间顺序将材料排列来探求传说的变化,所以我们通常会将材料的真伪和年代对其结论的影响看得更重。但从上文关于新出文献和史料“辨真伪”工作对“层累说”的影响的分析,可以看到材料的有无、先后发生变化,虽能在细节上修正其结论,却不能动摇其结论的基本框架;虽能通过结论的细化来丰富“层累说”的层次、修正其中的错漏,却也同样不能撼动“层累说”的论证框架。那么,“层累说”的论证框架是围绕什么展开来的呢?

最初,顾氏是在1922年编纂《中学本国史教科书》时初步产生了“古史是层累地造成的,发生的次序和排列的系统恰是一个反背”的想法。*顾颉刚:《古史辨自序》,河北教育出版社,2003年,第52页。其后,他在《与钱玄同先生论古史书》(1923年)中正式提出了“层累造成的中国古史”的假设:第一,“时代愈后传说的古史期愈长”;第二,“时代愈后传说中的中心人物愈放愈大”;第三,“我们在这上,即不能知道某一件事的真确的状况,但可以知道某一件事在传说中的最早的状况。”*顾颉刚:《与钱玄同先生论古史书》,顾颉刚编:《古史辨》第一册,上海古籍出版社,1982年,第59页。

与“层累说”密切相关的“历史演进法”虽是胡适所总结,其内容还是来自于顾颉刚的古史研究,其后也为顾颉刚所推崇、使用,可视为“层累说”的方法论再现,是以时间为线索探求历史上的传说的演变状况、演变原因和演变规律的研究方法。*参见胡适:《古史讨论的读后感》,顾颉刚等编《古史辨》第一册,上海古籍出版社,1982年,第189-193页。

在顾颉刚之后的研究中,他很少再从理论的层面上对“层累说”提出明确的改进意见,而是致力于个案研究,一直到晚年,才从在方法论层面上对“层累说”再次说明:

历史资料用了拼合的方法来处理,把许多真而零碎的东西凑起来,使它成为系统的记录;传说资料则用了剥离的方法来处理,把这一故事的有意或无意的转变顺条顺理地解开,结合它的政治背景和社会背景,指出它所以转变的原因。这就使得历史和传说各个恢复了它的本来面目,而不致真和伪杂糅,虚和实相乳。*顾潮、顾洪:《顾颉刚评传》,转引自顾洪《顾颉刚学术文化随笔》,中国青年出版社,1998年,第516页。

比起早年的大胆假设,晚年时顾颉刚对“层累说”的认知反而越来越谨慎,竟只从具体个案的研究方法上着眼,将对“层累说”整个理论假设的认识隐蕴其后了。在这里,我们或可尝试将这一理论假设从中分离出来:

其一,历史资料将许多零碎的东西拼合起来,呈现出系统的记录。其中有真实的历史素地,也有伪造的部分;

其二,传说混杂于历史记载之中,需将其剥离出来;

其三,对于剥离出的传说,应清理、研究其有意或无意的转变,结合社会历史背景分析其转变的原因;

其四,这一系列工作的目的,是使得历史与传说各自恢复其本来面目,将其中真实与虚伪的部分区别开来。

以上的分析或不能完全反映顾颉刚的本意,但至少可以暗示我们,经过漫长的具体研究实践,“层累说”的细节虽有所变化,其核心观点仍在于研究传说的转变,主要目的在于使得历史与传说各得其所。

既然“层累说”的核心内涵是“传说的转变”,而顾颉刚的研究过程又有着鲜明的以假设为中心、以材料为根本指向的治学特点,所以“层累说”从未拘泥于某个具体的结论,而是围绕着“传说的转变”搭建起了一个大致的论证框架,暂时根据已有的材料分析、提炼出一个对新材料随时保持“开放”的理论。

要围绕“传说的转变”来搭建证据框架,就必须对传说本身有着深入的了解,所以,“层累说”的立论根基的关键得从史料性质的判断工作去找。正因为他祛除了对经书的无条件信仰,使得六经、诸子和史书各归其所,恢复其原本的性质,才能够在论证时舍他人所不敢舍之证据;同样的,正因为他对古史传说性质的了解,明白传说本相的故事性和神话因子,才能够取他人所不屑取之证据,将《山海经》一类一向被斥为“小说家语”的材料作为重要的旁证。归根究底,还是在于顾颉刚能够正视古史传说本身的性质,用“故事的眼光”来探究其演变,尝试还原其真相,他才能够在研究中有意识地选择、利用确实保存了古史传说的文献,而不会因偏见将其废置。顾氏大禹传说研究论证框架的造成,也正是源于此。所以说,史料审订工作只是基础,“故事的眼光”才是那点石成金的手指。

这或许为我们暗示了古史传说研究的根本指向——对于古史传说基本性质的认识是第一步,也是最关键的一步。同样的,对古史传说相关史料性质的正确认识也应是古史研究的重要基石,尤其在结合新出土文献的研究成果之时,必须谨慎把握与之对照的传世文献的性质,这才能妥帖地利用相应文献进行研究。

因此,学界要对“层累说”进行研究,无论是阐释还是批驳,都应建立在充分了解顾颉刚治学根基的基础上,了解他对古史传说和研究材料性质的理解,在出土文献和更完善的理论方法的帮助下,精确对史料的年代、真伪问题的把握,修正其研究结论,在充分讨论的基础上丰富和完善“层累说”这一假设。若是光从历史哲学、方法理论的高度上对其进行批评,虽具启发性,却不足以推动“层累说”在方法上的具体改进;若忽视顾颉刚的成果,不能很好把握出土文献和传世文献的性质和关系,再丰富的出土文献也无法帮助我们得出恰当的结论。