敦煌写本中的人神禁忌

王方晗

所谓人神禁忌,即依据不同时间性周期在人体内不断变更位置,在施行针灸或艾灸时禁止在人神所在处针刺或灸烤。这一观念在中医实践中早已有之,且在漫长的历史中形成人神禁忌系统,这一系统至唐代已经具有相对固定的形式。敦煌写本中的人神禁忌主要出现在晚唐至宋初时期,其记述虽在概念与整体体系上与固有体系基本一致,但却在敦煌特殊的历史地理背景之下与当地民间信仰相结合,出现了新的变化。

学界对于人神禁忌的研究鲜少涉及民间信仰这一视角,尤其是中医传统在敦煌地区“在地化”的问题。此前的研究主要集中于讨论敦煌文献及人神禁忌在医学体系中的发展及传承这两个层面。一方面,以马继兴为代表的学者对于敦煌古医籍进行了整理*马继兴主编:《敦煌古医籍考释》,江西科学技术出版社,1988年。其他的相关书籍包括赵健雄编:《敦煌医萃——敦煌遗书医药文选校释》,贵州人民出版社,1988年;丛春雨编:《敦煌中医药全书》,中医古籍出版社,1994年;张侬:《敦煌石窟秘方与灸经图》,甘肃文化出版社,1995年;王淑民编:《敦煌石窟秘藏医方——曾经散失海外的中医古方》,北京医科大学中国协和医科大学联合出版社,1998年;马继兴等辑校:《敦煌医药文献辑校》,江苏古籍出版社,1998年;陈增岳:《敦煌古医籍校正》,广州科技出版社,2008年。,并对记录人神禁忌较多的《新集备急灸经》进行了校注和考证。另一方面则从中医学的角度,探讨各个时期医学经典中对于人神禁忌定义及记载。王宇恒等人认为人神是泛指人的精神和物质,是古人借以解释针灸意外的一种说法。*王宇恒、常存库、黄寅焱:《针灸疗法禁忌症的历史探究》,《针灸临床杂志》2005年第7期。杨建宇和魏素丽则将人神禁忌看作是后期诸多中医禁忌的理论基础。*杨建宇、魏素丽:《人神避忌略论》,《中国中医基础医学杂志》2005年第11期。北京中医药大学肖昌云的硕士论文《针灸人神禁忌学说研究》从中医学的角度对人神禁忌的起源、发展和基本禁忌方式进行了归纳总结。*肖昌云:《针灸人神禁忌学说研究》,北京中医药大学硕士学位论文,2007年。另外可以归纳在中医研究体系之下的是将人神禁忌放置在中医禁忌框架下进行的探讨,主要以日本学者浦山菊花和坂出祥伸为代表。浦山菊花的论文《中国传统医书中“禁忌”的变迁》将人神放在医学的时间性脉络中,整理了人神在医书和敦煌写本中的内容对照表,但并未进行深入解析。*[日]蒲山菊花:《黃帝蝦蟆經について》,宮澤正順博士古稀記念論文集刊行会編:《東洋—比較文化論集—宮澤正順博士古稀記念》,青史出版,2004年,第239-252页。而坂出祥伸则更侧重于早期人神禁忌的医籍《黄帝虾蟆经》,对版本和成书时间进行推定。*[日]坂出祥伸:《黃帝蝦蟇經について—成書時期を中心に》,见篠原孝市主编:《解題·研究——東洋醫學善本叢書》,第二十九冊,オリエント出版社,1996年,第1-16页。法国学者华润则首先将视野集中于敦煌写本,并建立了针灸一类的医学活动与占卜选择术之间的联系。在《9至10世纪敦煌历日中的选择术与医学活动》中,华润着重探讨了具注历的人神法及“日游”部分,认为二者均是以选择术面貌而出现的医学内容。*华润(Alain Arrault):《9至10世纪敦煌历日中的选择术与医学活动》,《敦煌吐鲁番研究》,2006年,第425-448页。另见该文章法文版Alain Arrault, Activités médicales et methods hémérologiques dans les calendriers de Dunhuang du IXe au Xe siècle: esprit humain (renshen) et esprit du jour (riyou), in Despeux, Catherine, ed., Medecine, religion et societe dans la Chine médiéval: etude de manuscrits chinois de Dunhuang et de Turfan, Institut des hautes études chinoises du Collège de France, 2010, p. 285-332.总的来说,前人对于人神禁忌的研究成果或者停留在资料的罗列整理,或者泛言其为中医禁忌的一部分,对于人神禁忌在医学上的传承及在敦煌地区的民间信仰化之间的关系并未进行深入的探讨,这正是本文的主旨所在。

一、医学传统中的人神禁忌

在成熟期,人神这一概念主要意指以不同的时间循环中在人体内不断变换位置之物,而这一被人神占据的位置在特定的时间之内不可进行针灸的禁忌体系则被称为人神禁忌。因此,就概念层面而言,人神禁忌包括或时间点或时期的时间性、与此相应的穴位或身体部位以及针灸活动这三个关键范畴。

虽然人神二字作为针灸禁忌直至魏晋才出现,但此观念在战国时期已初见端倪。《黄帝内经灵枢》卷七《阴阳系日月第四十一》及《黄帝内经素问》卷四《诊要经终论第十六》中所提及的“人气”与后期所谓的人神十分相似:

正月二月三月,人气在左,无刺左足之阳;四月五月六月,人气在右,无刺右足之阳;七月八月九月,人气在右,无刺右足之阴;十月十一月十二月,人气在左,无刺左足之阴。*《黄帝内经灵枢》卷七《阴阳系日月第四十一》,见钱超尘主编:《中华经典医书》第一卷,中国医药科技出版社,2002年,第323页。

正月二月,天气始方,地气始发,人气在肝。三月四月,天气正方,地气定发,人气在脾。五月六月,天气盛,地气高,人气在头。七月八月,阴气始杀,人气在肺。九月十月,阴气始冰,地气始闭,人气在心。十一月十二月,冰复,地气合,人气在肾。*《黄帝内经素问》卷四《诊要经终论第十六》,见钱超尘主编:《中华经典医书》第一卷,中国医药科技出版社,2002年,第48页。

以上两段文字均将人气描述为在人的身体中依时循行的存在,后者强调人气之所在与天气、地气的生发、隆盛、衰败有关,而前者则更明确地指出医者“无刺”人气所在的器官部位,契合了人神禁忌观念的关键性概念,可以看作是后期禁忌体系的先例。然而,《黄帝内经》中的人气与敦煌写本中的人神禁忌相较而言不免更为简略。首先,人气的时间周期较长,以两或三个月为一个循环周期;其次,人气所在之处及与此对应的针灸禁忌区域也较为广泛,《阴阳系日月第四十一》中只涉及了身体的左右半边,《诊要经终论第十六》虽然稍为精确但也只涉及到各大器官的层面;而就整体而言,战国医书中的人气仅有一种禁忌方式,即以月份为周期施行针灸。

自《黄帝内经》开始,这种针灸禁忌在医书中不断得到传承。出土于武威的汉代简牍中虽然没有明确提及人神或人气二字,但也记载了这种循行依时的禁忌方式。与此前不同的一点在于,武威汉简中的禁忌不再以月份作为循环周期,而是以患者的年龄为依据对针灸位置进行选择:

人生一岁毋灸心,十日而死。人生二岁毋灸腹,五日而死。人生三岁毋灸背,廿日而死。人生四岁,毋灸头,三日而死。人生五岁,毋灸足,六日而死……年已过百岁者不得灸刺,气脉一绝,灸刺者随针死矣。*甘肃省博物馆、武威县文化馆编:《武威汉代医简》,文物出版社,1975年,第4页。

然而,以人神、人气来表达不能进行灸刺的原因则首先出现在《黄帝虾蟆经》。*对于《黄帝虾蟆经》的成书年代一直存在争论,坂出祥伸认为应于汉末到东晋之间,见[日]坂出祥伸:《黃帝蝦蟇經について—成書時期を中心に》,见篠原孝市主编:《解題·研究》《東洋醫學善本叢書》,第二十九冊,オリエント出版社,1996年,第14页;罗维前(Vivienne Loo)则主张成书于唐代早期,见Loo, Vivienne, Huangdi Hama Jing, Academia Sinica, Vol. 14, No. 2 (2001), p.99.本经中一共记录了九种针灸禁忌的方式,其中的《虾蟆图随月生毁日月蚀避灸判法》涉及人神、人气系统,并以月中的虾蟆和兔随月之阴晴圆缺而生毁的规律进行禁忌:以三十日为一周期,初一虾蟆生头喙,其后以此类推为左肩、右肩、左胁、右胁、后左股、后右股、尻,则整只虾蟆完全成型;从初九开始兔子也依照相同的次序生长直至十五月圆之日完全成型;自十六日起,虾蟆依次省去左肩、右肩、左胁、右胁、左股、右股、尻,兔也随之渐渐消失。

比起《黄帝内经》及武威汉简医书中宽泛的时间范畴和诊疗位置,《黄帝虾蟆经》开始将某些禁止针灸的部位进行更细致化的说明,对于特定时日禁止灸刺的部位也开始使用鱼际、承浆、人迎、缺盆等精确的穴位名称。例如,人气在初八日位于鱼际,不可针刺:

月生八日,虾蟆生尻,身形尽具。人气在鱼际股内,不可灸判伤之。使人生寒痹骨疮,内乱五脏不安。不同神。彼在手腕中。*[日]东洋医学研究所编:《东洋医学善本丛书》第二十八册,オリエント出版社,1995年,第22页。

另一方面,由于人神及人气二词同时被使用,其内容也显示了由人气向人神概念的过渡。上文中人气所在之处为鱼际,不同于人神,即人神处于手腕。而在其他日期中也存在着人气与人神处于同一位置的情况:

月生一日,虾蟆生头喙,人气在足小阴,至足心不可灸伤之,使人阴气不长,血气解禁泄利。女子绝产生门塞。同神。*[日]东洋医学研究所编:《东洋医学善本丛书》第二十八册,オリエント出版社,1995年,第15页。

自人神与人气并立之后,人神在唐代医学典籍中取代了人气而成为了一种重要的禁忌方式。唐代药王孙思邈认为施行针灸必须先知“行年宜忌”及“人神所在”,在其著作《备急千金要方》中就提到:“欲行针灸,先知行年宜忌,及人神所在,不与禁忌相应即可。”*(唐)孙思邈:《备急千金要方》卷二十九,见《孙思邈医学全书》,中国中医药出版社,2009年,第533-534页。除了术语使用上的转化,人神禁忌系统也渐趋完善,这也体现在敦煌出土的文书当中。

自二十世纪初以来,在敦煌莫高窟发现了大量古代文书,其中所包含的医经也保留了时人对于施行针灸的记载,为了解唐宋以来敦煌地区成熟的人神禁忌系统提供了宝贵的资料。在敦煌写本中,对于人神记载最为详尽的当属P.2675 v°*此处及下文法藏敦煌文献编号均依照上海古籍出版社、法国国家图书馆编:《法国国家图书馆藏敦煌西域文献》,上海古籍出版社,1994年。中的《新集备急灸经》,为伯希和旧藏,现藏于法国国家图书馆。其正面编号为P.2675,另有编号为P.2675bis R°的残卷一部,同样记录了人神禁忌系统,与P.2675 v°基本一致。就三个残片的关系而言,学界一般引用马继兴的观点,以P. 2675及P.2675 v°为甲本,P.2675bis R°为乙本,但通过笔迹对比,甲本正反两面“并非一人抄录,而P.2675bis R°的笔迹与抄录风格与P. 2675颇为相似……当是出自同一人之手,而P. 2675 v°当属另一抄本。*王杏林:《敦煌针灸文献研究》,浙江大学博士学位论文,2015年,第49页。

写本P.2675开宗明义提出抄录此类灸经之意义为“四大成身,一脉不调,百病皆起。或居偏远,州县路遥;或隔山河,村坊草野,小小灾疾,药耳难求,性命之忧,如何所治。今略诸家炙法,用济不愚,兼及年、月、日等人神并诸家杂忌,用之请审详,神验无比”*敦煌写本P.2675《新集备急灸经》相关内容,均见马继兴主编:《敦煌古医籍考释》,江西科技出版社,1988年,第442页。,其后附有针灸图一幅,辅之以相应的艾灸方法。背面为P.2675 v°,记录了人神禁忌及七星人命属法。由于写本正面提及该医经内容包括年、月、日等人神并诸家禁忌,与背面的人神禁忌内容有所关联,因此医学史界一般认为背面也属于《新集备急灸经》的一部分。*也有学者将正面称为甲本,背面为乙本,见黄正建:《敦煌占卜文书与唐五代占卜研究》,北学苑出版社,2001年;《敦煌宝藏》一书的整理者则将正面命名为《新集备急灸经》,反面为《星占书·七星人命属法》,见黄永武主编:《敦煌宝藏》,台北新文丰出版社,1981年。该卷背面右部已残,其后有43行文字。

在与P.2765bis R°补校之后,P.2675 v°原文应有15段,第一至第五段记录了择日之法,自第六段至第十一段为依据不同时间范畴的人神禁忌系统。第十二段仅有特定的年份期限,十三段为一月之内治病服药的日期禁忌,应为前文的补充附录。第十四段为七星人命属法,最后结尾带有明确纪年及抄录者。

人神禁忌主要出现于文内的第五至十一段,其中基本的禁忌内容源于前期医学典籍,仍然带有明显的医学色彩。《新集备急灸经》中的人神禁忌始于第六段的逐年人神,即以年为单位循行于人体各部位的人神禁忌,与患者的年龄息息相关。这种禁忌方式在中国古代的针灸疗法中由来已久,至少在前文提及的武威汉简中就已经出现,并逐渐成熟为敦煌写本中完备的系统。《黄帝虾蟆经》称之为“年神舍九部”,自患者生年为一岁开始,人神依次停留于人体的神宫部、大敦部、巨部、颈部、下承部、天部、阙庭部、胫部、地部等九部,其所在位置禁止针灸。在652年成书的《备急千金要方》中,同样的禁忌被定为“行年人神所在法”,也以九部为一循环。除此之外,该书还有“推十二部人神所在法”,十二岁循环一次*(唐)孙思邈:《备急千金要方》卷二十九,见《孙思邈医学全书》,中国中医药出版社,2009年,第535页。,这也与敦煌写本《新集备急灸经》中的禁忌方式更为相似。

这种十二部逐年人神逐渐占据主流,在《千金翼方》*(唐)孙思邈:《备急千金要方》卷二十九,见《孙思邈医学全书》,中国中医药出版社,2009年,第925页。、《外台秘要方》*(唐)王焘:《外台秘要方》卷三十九,见曹洪欣主编:《海外回归中医古籍善本集粹》第十一卷,中医古籍出版社,2005年,第3034-3036页。、《黄帝明堂灸经》*(唐)撰人不详:《黄帝明堂灸经》,见(元)窦桂芳:《黄帝明堂灸经·灸膏育腧穴法·子午流注针经·针经指南》,人民卫生出版社,1983年,第4页。中除第四部有所出入外,其他几乎没有改动地得到了延续。P.2675 v°也基本保持了此前的医学传统*P.2675 v°以二十四,而非十二唯一循环,例如第一部为“凡年人神,年一、二十五、三十七、四十九、六十一、七十三、八十五,人神在心。”此处应为抄写错行所致,后期抄录者以直线连接一与十三、二与十四,以此类推试图恢复正常顺序。原写本见上海古籍出版社、法国国家图书馆编:《法国国家图书馆藏敦煌西域文献》第十七册,上海古籍出版社,1994年,第196页。,仅有三处不同:第三部以颈取代头,第八部为头而非颈背,第十二部人神在胸在股,而前期医典中仅出现于股。

另一种人神禁忌——逐日人神出现在第七段,意指以日为单位,以一个月三十日为周期,循行于人体各特定部位的针灸禁忌,这也是在敦煌文献中最为常见的禁忌方式:

月一日人神在足大指,二日在外踝,三日股内,四日在腰,五日在口,六日在手小指,七日在内踝,八日在腕,九日尻尾,十日腰背,十一日鼻柱,十二日发际,十三日在齿,十四日在胃管,十五日在遍身,十六日在胸,十七日在气冲,十八日股內,十九日在足,二十日在内踝,二十一日手小指,二十二日在外踝,二十三日肝及足,二十四手阳明,二十五日足阳明,二十六日在肩及手,二十七日在膝,二十八日在阴,二十九日在膝胫,三十在足趺。*马继兴主编:《敦煌古医籍考释》,江西科技出版社,1998年,第442页。

然而,敦煌写本中逐日人神的位置与此前的医学经典稍有不同。写于东晋的医学著作《范汪方》中逐日人神所涉及的位置包括特定的器官、经络以及针灸穴位,后二者因需要进行准确定位,对于施行者的医学水平要求较高。而在P.2675 v°中,经络和穴位均有大幅减少,大部分需要规避的位置为外踝、股内等较为明显易寻的器官。这种简化可能源于针法与灸法的差别,也可能由于敦煌地区地处西北,医疗条件有所欠缺,因此广泛性地温灼相对应的器官更适合当地居民进行自疗。

P.2675 v°的第八段记录了十二支人神禁忌,顾名思义是以十二地支为时间标记的方式。十二支人神在医学典籍中出现较晚,《备急千金要方》中将十干人神与十二支人神放在同一主题“十干十二支人神”*(唐)孙思邈:《备急千金要方》卷二十九,见《孙思邈医学全书》,中国中医药出版社,2009年,第535页。中讨论。《千金翼方》称之为“十二日人神所在”*(唐)孙思邈:《千金翼方》卷二十八,见《孙思邈医学全书》,中国中医药出版社,2009年,第925页。,而《外台秘要方》则称之为“十二支人神所在”*(唐)王焘:《外台秘要方》卷三十九,见曹洪欣主编:《海外回归中医古籍善本集粹》第十一卷,中医古籍出版社,2005年,第3038页。,使得这一禁忌最终得以确立。各方对于十二支人神所在位置的描述虽稍有出入,但所涉及的器官大同小异,且皆始于目、耳而终于颈项部,显示出较强的统一性。

逐时人神也称十二时人神,指在一日的十二个时辰中有人神循行于各部位。《黄帝虾蟆经》中已经出现逐时人神,但并非以十二时辰作为标记,在进行转换后,《黄帝虾蟆经》的内容为:丑时舍头,寅时舍目,卯时舍耳,辰时舍口,巳时舍肩,午时舍胁,未时舍脏,申时舍小肠,酉时舍胫,戌时舍阴,亥时舍传于人,夜半舍足。*(唐)王焘:《外台秘要方》卷三十九,见曹洪欣主编:《海外回归中医古籍善本集粹》第十一卷,中医古籍出版社,2005年,第3038页。《备急千金要方》则与之不同,从子时起始说明,与《千金翼方》、《外台秘要方》等一致。虽然使用的时制不同,但人神的循行方向均自丑时开始,由头至足。而P.2675 v°则有所不同,丑时始于踝而在子时回到头足。这种差异可能是由于誊写错误,但即使如此,《新集备急灸经》写本的逐时人神依然保留了空间性循行顺序,其禁忌方法仍遵循着医学典籍的传统。

第十段的人神禁忌被称为十干人神,以甲乙、丙丁、戊己、庚辛、壬癸五组日期,标记人神循行部位:“甲乙日在头,丙丁日在眉,戊己日在腹,庚辛日在心,壬癸日在足。”《备急千金要方》与《外台秘要方》中也早已出现此种依照天干人神自上而下、从顶至足的禁忌方式。

最后出现的人神禁忌被称为十二建除人神,是一种基于建除术的禁忌概念。“建除”属于中国古代数术一类,以“建、除、盈(满)、平、定、执、破、危、成、收、开、闭”十二个项目作为标记,早在睡虎地、放马滩、九店等地出土的简牍中就已出现。其大部分出现在《日书》中,即为了举行某种活动而选择吉日的专书,时人则根据建除中的吉凶禁忌,决定自己的行为活动。建除在后期逐渐与医学的人神禁忌相融合,例如《黄帝虾蟆经》中有“十二建禁处”和“十二建忌时”两部分均与建除术相关*《黄帝虾蟆经》,见日本东洋医学研究会编:《东洋医学善本丛书》第二十八册,オリエント出版社,1995年,第60页。;《千金翼方》称其为“十二人神所在”*(唐)孙思邈:《千金翼方》卷二十八,见《孙思邈医学全书》,中国中医药出版社,2009年,第924页。,《外台秘要》则为“十二祇人神所在法”*(唐)王焘:《外台秘要方》卷三十九,见曹洪欣主编:《海外回归中医古籍善本集粹》第十一卷,中医古籍出版社,2005年,第3038页。。值得注意的是,十二建除日的禁处,仿佛两两成对。建、除二日位于身体下部;满、平则是腹、背,同属躯干部位;破日及危日禁忌在于面部的口、鼻;成、收在于眉与发;开日、闭日在于耳、目。而P.2675 v°的内容却与医学典籍差异较大。首先,次序不同,医经均由建日开始,结束于闭日,写本却始于除日而终于建日。其次,P.2675 v°中的禁忌体系大为简化。《备急千金要方》及《千金翼方》中将建除与十二时辰相结合进行灸刺规避,而写本则延续了《黄帝虾蟆经》、《外台秘要》、《黄帝明堂灸经》一派较为简洁的方式,只是用建除一种系统。这可能也与敦煌地区医疗条件不足相关。其次,自平日开始,P.2675 v°的人神所在比医经中延后一位,即医经中平日为背,定日为心,而写本中定日为背,执日为心,以此类推。

以 P.2675 v°为代表的敦煌写本中保留了大量关于人神禁忌的内容。虽然存在着简化、普及性及其他独特属性,但本章所涉及的禁忌方式都可以明确追溯到早期的医学经典,说明人神禁忌建构于中国古代医学,尤其是针灸术的基础之上。另一方面,以十二建除为代表的人神又与数术文化密切相关。除此之外,敦煌写本中对于人神禁忌的记录也有很多因素超越了医学的框架,带有鲜明的“民间特色”。

二、民间信仰化的人神禁忌

中国古代医学,尤其是针灸术尽管一直都受到民间习俗的影响,但敦煌文书中的人神禁忌系统的独特之处在于由医学传统向偏重民间信仰的转型。这首先体现在禁忌内容与阴阳五行更加紧密的结合。P.2675 v°《新集备急灸经》开篇五段中描述的人神禁忌未见于此前的医学经典,除第一段以外,其余四段均与施行针灸治疗的时间性吉凶有关。而使用的占卜与禁忌方式则源于择日之术,受到民间所流行的阴阳五行之影响。其次,敦煌出现了记录人神禁忌的新文本载体,即具注历,意味着这一禁忌系统的受众由专门医学人员向普通民众的转化。

《新集备急灸经》的第一段位于写本最右端,现已残损不全。根据剩余部分推测,该段内容为通过生辰占卜寿命及子嗣数量。

带有明显民间择日术影响的禁忌系统始于写本的第二段,由文内的关键词可知为五墓日人神禁忌:“凡人不用五暮日,得病十死一生,难差。”所谓五暮日,也写作五墓日,意指地支中带有土的日期,即戊辰(土土)、丙戌(火土)、壬辰(水土)、乙丑(木土)、辛未(金土)五日。虽然写本并未给出五墓日人神禁忌的原因,但由于针法灸疗的原理在于疏通阻塞经脉从而使人体中的血、气顺行通畅,可与水之循环相类比,因此,就五行相生相克的观点而言,土克水,因此应于土日进行人神禁忌,禁止施行针灸。另一方面,五墓日的出现可能与择日术中出行择日的方式有关,这也说明人神的禁忌方式并非完全源于医学典籍,而是托生于占卜、选择术等民间传统。周家台出土的秦代简牍将穷日解释为:“凡穷日,不利有为殹。亡人得。”*湖北省荆州市周梁玉桥遗址博物馆编:《关沮秦汉墓简牍》,中华书局,2001年,第120页。其穷日所指与马王堆帛书“出行占”中的穷日一致,但后者则更为细化,区分大穷日与小穷日。*刘乐贤:《简帛数术文献探论》,中国人民大学出版社,2002年,第125-126页。穷日虽然也出现在后期的各类文献中,但其日期择定各不相同,类似于五墓日的五日禁忌方式也较为少见。但五墓日一词在后期仍多出现在出行占卜的文献中,因此此种方式很可能被引入人神禁忌。

第三段说明了人神禁忌中的六厌日:“厌,癸酉、癸未、癸巳、癸丑、癸亥、癸卯,此六日□吉。”虽然文中称为“厌”,但由于此六日的天干中均带有癸,更类似于六癸日。而癸作为天干相水,象形而言能够促进气血流通,因此为走针施灸的吉日。

P.2675 v°的第四段涉及十二月月厌的人神禁忌。月厌,又称月厌煞,意指太阴所停留的十二地支:“正月戌,二月酉,三月申,四月未,五月午,六月巳,七月辰,八月卯,九月寅,十月丑,十一月子,十二月亥。”月厌系统也同样无法追溯到医学典籍中,而来源于更为古老的占卜方法——建除。《淮南子·天文训》中有云:“北斗之辰有雌雄,十一月始建于子,月从一辰,雄左行,雌右行,五月合午谋刑,十一月合子谋德。太阴所居辰为厌日。厌日不可以举百事。”*何宁:《淮南子集释》,中华书局,1998年,第89页。由此可知,月厌与月建相对,月建为阳而月厌为阴。二者同始于北斗,月建左行,月厌右行。月厌之日不利于任何活动,因此《新集备急灸经》中对于月厌的人神禁忌可以被看作是更广泛的禁忌术的一部分,在文内所提及的十二地支日内避免施行针灸疗法。

其后的一段为三长三短日,“甲子日,日之长,正月一日,岁之長。月一日,日之长。癸亥日,日之矩。正月晦,岁之矩。日尽,日之矩。”三长三短日,顾名思义即每年、每月、每一甲子的第一天为长日;而末日为短日,为人神所在,应进行禁忌。虽然三长三短日以何种方式进入人神禁忌系统仍不明确,但因其从未出现在早期或同期的医学经典中,很可能是敦煌当地民众将民间传统与针灸医学相融合的产物。

以上五段人神禁忌的内容被抄写于敦煌写本P.2675 v°的《新集备急灸经》开篇最为重要的位置,但就传承而言却与后半部分完全不同。后者均可溯及战国至唐代的针灸典籍,而前半部的五段则完全源于择日术等数术类内容。虽然人神禁忌中的医学部分也带有民间色彩,但将医学与民间传统相结合则是在敦煌写本中首次出现,这一特点不仅仅体现在禁忌系统部分,还存在于人神禁忌的主要载体——“具注历”中。

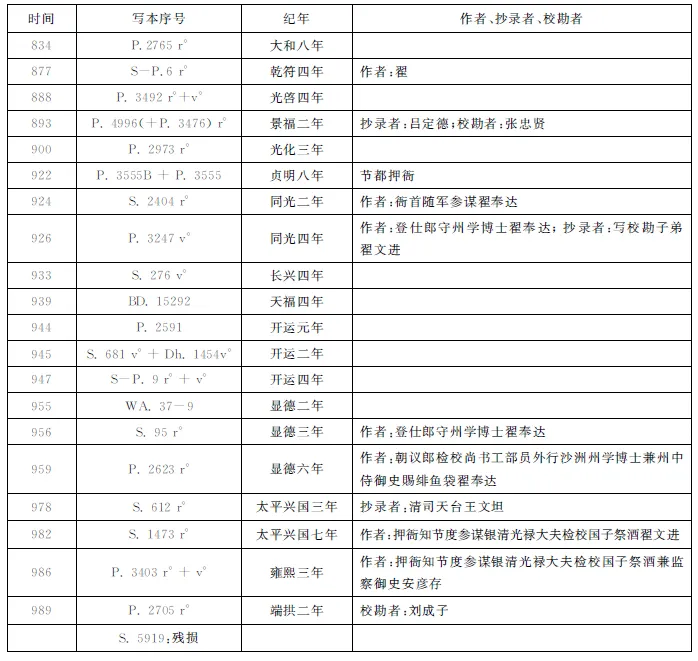

人神禁忌早期多出现在医学类文献中,即使是敦煌文献的P.2675 v°也是抄录自艾灸经典,仍然属于医学典籍的范畴。然而,除P.2675 v°以外,敦煌写本对于这一禁忌系统的记录却大多来自具注历。敦煌写本中的具注历是包括建除、反支等历注及吉凶宜忌等内容的历书*邓文宽:《敦煌吐鲁番天文历法研究》,甘肃教育出版社,2002年,第134-143页。,其重要功能即为日常生活的各种活动,包括出行、生产、婚丧嫁娶、宗教祭祀等等提供吉凶占卜,因此记录人神禁忌的目的也从专业性的医学指导转为侧重自疗的建议指南,且受到阴阳五行的影响。由于具注历必须每年进行更新,这就导致在敦煌地区发现了大量带有人神禁忌内容的具注历,时间跨度也较长,从纪年最早的大和八年(834年)至端拱二年(989年)(见表1)。

表1 敦煌写本含有人神禁忌的具注历

这一时期的具注历的一大特点在于混杂了大量择吉占卜的内容,涵盖了建除、九宫图、年神方位图、七曜星术等等。人神禁忌也是其中较为常见的系统之一。值得注意的是,出现在具注历中的人神被极度简化,只保留了与历书体例相对应的逐日人神一种。人神在一月中所停留的位置与此前的P.2675 v°基本一致,以保存较为完整的大唐同光四年具注历(P. 3247)为例,其禁忌系统为:

每月人神注在当日足下。一日在足大指,二日在外踝,三日在股内,四日在腰,五日在口,六日在手小指,七日在内踝,八日在长腕,九日在尻尾,十日在腰背,十一日在鼻柱,十二日在发际,十三日在牙齿,十四日在胃管,十五日在遍身,十六日在胸,十七日在气冲,十八日在股内,十九日在足,廿日在内踝,廿一日在手小指,廿二日在外踝,廿三日在肝,廿四日在手阳明,廿五日在足阳明,廿六日在胸,廿七日在膝,廿八日在阴,廿九日在膝胫,三十日在足趺。*上海古籍出版社、法国国家图书馆编:《法国国家图书馆藏敦煌西域文献》第十八册,上海古籍出版社,1994年,第299页。

这也说明具注历中的逐日人神在很大程度上由医经传承而来,但却根据需求进行取舍,删除了《新集备急灸经》中复杂的各类禁忌方法,延续了最为简单直接的体系。患者也无需考虑建除、年龄、天干地支等因素,只需按历索骥找到与当日日期相对的人神禁忌位置进行规避即可。由于逐日人神所在的位置大多为人体重要器官,经络和具体穴位大幅减少,对于灸法施行者的医疗能力要求也有所减弱。人神禁忌被大幅简化这一特点表明其就实际使用性而言与医学传统渐行渐远,而与其他阴阳五行的吉凶选择并置也证实人神禁忌由医学转入民间。在经历了民间信仰化的过程之后,人神禁忌系统成为了正统医书与医学性占卜之间十分独特的结合点。此前的传统医学典籍一般都对涉及医占的内容进行批判,例如东汉时期的王充就大力驳斥以民间崇信的鬼神为致病根源这一观点。到了唐代,孙思邈也延续此传统,将所有医占活动斥为以“俗士”“医巫”“神家”“妖孽之师”所主导的旁门左道,但与此同时,孙思邈却也在其著述中细致地记录下了包括人神在内的医占术。无论如何,敦煌写本P.2675 v°《新集备急灸经》中首次出现的五暮日、六癸日、月厌、三长三短日等人神禁忌方式和独特的文本载体,即具注历,都表明在这一时期的敦煌地区,人神禁忌更重于民间信仰,成为民间医学传统的组成部分。

三、人神禁忌民间化原因:以阴阳家为代表的推行者

民间信仰化的人神禁忌究竟是由中原地区传入抑或是在敦煌本地发展,由于文献资料的缺乏,暂不可考。然而,就出土资料保存较为丰富的敦煌地区而言,这一禁忌系统的确在唐宋之际实现了从偏重医学向偏重民间信仰的转化。这种变化过程中离不开“人”这一主体在特定社会历史背景下的作用。敦煌写本中明确的纪年和人神禁忌推行者的身份恰好揭示了人神禁忌能够在唐宋之际的敦煌地区逐渐与民间传统相融合的原因。

包含人神禁忌的敦煌写本大多出现在唐末至宋初。就这一时段的历史背景而言,在天宝十四年(755年)安史之乱之后,吐蕃乘机攻占敦煌地区。大中二年(848年),归义军首领张义潮趁吐蕃内乱势力式微之际率兵起义,收复敦煌及周边十一州并遣史奉表归唐。在唐政权灭亡后,张氏后人在910年建立了独立政权,称为西汉金山国。四年后,归义军中的曹氏一支取代张氏掌权,并统治敦煌地区直至被西夏所灭。这一阶段的敦煌统治者们不约而同地大力崇尚民间宗教,而佛教、道教也呈现与民间宗教合流的趋势。例如敦煌写本的S.4400与P.2649均反映了归义军节度使曹延禄的醮祭活动*原文见刘永明:《试论曹延禄的醮祭活动:道教与民间宗教相结合的典型》,《敦煌学辑刊》2002年第1期。,其祭祀的主要对象虽以道教为主,但东王公、西王母、北斗七星、风伯、雨师、城隍、土地等均为源自民间信仰的神灵。

禁忌系统最为复杂的P.2675 v°的结尾部分记录了写本的纪年及抄录者身份:“咸通二年(861年),岁次辛巳,十二月二十五,衙前通引并通事舍人范子盈,阴阳氾景询二人书写。”根据考证,范子盈的官衔御前通引并通事舍人乃是张义潮属下官职,掌导宫臣辞见,承令劳问,为正七品下。*顾吉辰:《敦煌文献职官结衔考释》,《敦煌学辑刊》1998年第2期。而氾景询可能出身于敦煌望族氾氏,《氾传》记载其家族自河平元年(前28年)从济北卢县迁至敦煌,逐渐在当地发展,世有人才入仕。至南北朝时期,随着凉国灭亡,大量士人或被迁往北魏都城平城,或向西进入高昌国,其家族势力在敦煌逐渐式微。然而,敦煌报恩吉祥洞窟为一氾氏后人出资所建,说明氾氏一族在当时仍然具有一定的威望与势力。*马德:《敦煌莫高窟史研究》,甘肃教育出版社,1996年,第94-96页。虽然范、氾二人的详细生平现未可知,但文内明确提到氾景询的官职为“阴阳”,这是敦煌晚唐五代以来逐渐出现的以阴阳占卜为生的士人。在曹延禄进行的两次醮祭中,阴阳师这一角色也无一例外被提及,其职责主要包括占卜、择吉、作神符等等:

S.4400:……敕归义军节度使特进检校太师兼中书令敦煌王曹,谨于百尺池畔,有地孔穴自生,时常水入无停,经旬亦不断绝。遂使心中惊愕,意内煌忙,不知是上天降祸,不知是□土地变出……遣问阴阳师卜……。*中国社会科学院历史研究所、中国敦煌吐鲁番学会敦煌古文献编辑委员会、英国国家图书馆、伦敦大学亚非学院合编:《英藏敦煌文献》第六卷,四川人民出版社,1992年,第105页。

P.2649:……昨乃不知上天降祸,阴公生灾,遗患士而搅扰河湟,动贤臣而惊烦情意……令向阴阳选择吉辰,求请秘法,准先贤之教术,备写造之神符……。*(唐)孙思邈:《千金翼方》卷二十八,见《孙思邈医学全书》,中国中医药出版社,2009年,第924页。

另有P.2859《占十二时来法》为“州学阴阳子弟吕弁均本”,其说明了敦煌的阴阳师所司职责不仅在于为统治者提供一般性的占卜吉凶,还有与施行医术息息相关的能力:

P.2859《占十二时来法》:子时来占病,若腹胀热,丈人所作,坐祠不赛,病者不死,许气土公。丑时来占病,若腹胀,病星死女子见,所作为自绞死,男子男鬼来作,急解之……。*(唐)孙思邈:《千金翼方》卷二十八,见《孙思邈医学全书》,中国中医药出版社,2009年,第924页。

出现在具注历中简化后的人神禁忌系统部分记录了其作者、抄录者或校勘者。完整记录了抄录者及校勘者的写本为景福二年(893年)的具注历。校勘者张忠贤在S.2263 v°《葬录卷上并序》署名为“归义军节度押衙、兼参谋、守州学博士、将侍郎张忠贤”,由此可知其官职及其通晓丧葬礼仪及阴阳占卜之实。

具注历中署名出现次数最多的五代时期敦煌著名的历学家翟奉达,分别完成了同光二年(922年)、同光四年(924年)、显德三年(956年)和显德六年(959年)四部具注历。其后,其侄翟文进继承翟奉达之衣钵,并独立完成了太平兴国七年(982年)的具注历(见表1)。在同光二年的历书中,翟奉达的官衔为衙首随军参谋,与张忠贤类似。虽名为随军,但实际上早自安史之乱以前,参谋的职能已经从参议军事转向阴阳术数之事。在《举陈寡尤等表》中就记录了这一变化:“幽州节度使参谋刘待授,年六十四(贯京兆府)。右怀德退静,立操端确;精通术数,堪备顾问。”*冯培红:《唐五代参谋略考》,《复旦学报(社会科学版)》2013年第6期。在安史之乱之后,对于随军参赞的阴阳技术更为强调,这尤其体现在敦煌地区。P. 3322《推占书》记为张大庆所写,说明其具备了占卜和知阴阳的能力。在其后的P. 3451《张淮深变文》中张大庆就以参谋的身份为攻击回鹘进行占卜:“尚书既闻回鹘□□,□诸将点精兵,将讨匈奴。参谋张大庆越班启曰:‘金□□□,冰不可妄动。季秋西行,兵家所忌。’”*上海古籍出版社、法国国家图书馆编:《法国国家图书馆藏敦煌西域文献》第24册,上海古籍出版社,2002年,第253页。

翟奉达的官职在其后一段时期不断变动,但始终冠以州学博士之职。州学隶属于官办学校之一,通过整理敦煌文书可以发现,归义军时期敦煌设有州学、阴阳学和伎术院,为归义军培养阴阳占卜、典礼祭祀、天文历法以及礼仪等方面的专门人才。*李正宇:《唐宋时代的敦煌学校》,《敦煌研究》1986年第1期。而在此之前,翟奉达本人也正是出身于州学。《逆刺占》末尾题记“于时天复二载岁在壬戌(902年)四月丁丑朔七日,河西敦煌郡州学上足弟子翟再温记”,又有旁注云:“再温字奉达”,说明翟奉达很可能在敦煌州学中学习阴阳之术,而后成为州学博士,仍旧掌管此番事务。

四、结 语

敦煌写本中的人神概念和人神禁忌系统大多可以追溯至早期医学经典,与《黄帝虾蟆经》《备急千金要方》《千金翼方》《外台秘要》等医经对于人神的叙述类似,说明了这一禁忌的医学源头。而在敦煌地区以敦煌写本P.2675 v°《新集备急灸经》为代表,其禁忌体系出现了新的因素,即择日、择吉等阴阳数术类内容,此为前所未有的特点之一。第二点则在于人神禁忌的主要文本载体不再限于针灸典籍,而是大量出现在具注历中,带有明显的民间色彩。敦煌文献的记载表明,当时有不少以阴阳、占卜、数术为业者。人神禁忌在敦煌与民间择日术相结合,离不开阴阳家在其背后的推动。这一方面与敦煌在唐宋时期特定的历史地理背景,尤其是统治者为了稳固政权所采取的宗教政策相关。正如曹延禄虽奉行道教的醮祭礼仪,但整个祭祀的方式方法基本由阴阳家决定。另一方面,大量阴阳家直接参与了人神禁忌的制定、抄录及勘定工作。《新集备急灸经》由敦煌阴阳氾景询抄录,而以张忠贤、翟奉达、翟文进等人为首的阴阳家则以具注历的方式将其阴阳知识与人神禁忌相结合,更促进了这一禁忌方式在敦煌地区由医学传统向民间信仰的转型。