敦煌乐谱解读的视点(二):曲名的视角

——以P.3808V《伊州》《倾杯乐》为例

刘文荣

(南京艺术学院 江苏 南京 210013)

敦煌乐谱是为琵琶演奏谱,进一步言,敦煌乐谱是燕乐半字谱记录的唐人琵琶谱,即以燕乐半字谱为记谱形式记录的琵琶演奏乐谱。敦煌乐谱指1900年敦煌藏经洞文献发现以来,由伯希和带往今藏于法国国家图书馆的P.3719V、P.3539和P.3808 V的三件文献背面的涉乐符号及作品演奏记录。今所见三件敦煌曲谱中P.3719 V是为《浣溪沙》残谱(图1),其记在《尔雅》的后面,今所标记为纸后的《浣溪沙》谱与标记为纸正面的《尔雅》文字无关。P.3719 V除音高谱字外,在《浣溪沙》的曲名下记有“慢二急三慢三急三”的字样,亦与舞谱有关,如P.3501《浣溪沙》有记“浣溪沙拍:常令三拍……前,急三,中心舞;后,急三,中心据、打。慢拍、段送……送,急拍,两拍送”。

P.3539V是记录“散打四声”“头指四声”“中指四声”“名指四声”“小指四声”的二十谱字(图2),是谱记在《佛本行集经·优波离品次》和部派佛教经藏《阿含经》四经名与部分卷次的背面,其与《杂写》共同占据背面纸张。敦煌三件曲谱中尤以P.3808V的敦煌曲谱所含内容最为充实和丰富。敦煌曲谱谱名所属性质是为四相四弦曲颈的琵琶演奏谱,在敦煌曲谱P.3808的敦煌曲谱中,乐曲首行右端中部往往以各曲曲名为首,如出现的《倾杯乐》《急曲子》《又慢曲子》《水鼓子》等曲名(图3)。以下依各谱谱名的视角对敦煌曲谱的谱属和历史文化背景以及相关问题进行探讨,不妥之处,敬祈方家指正。

图1

图2

图3

《浣溪沙》残谱中的“二十谱字”所见《倾杯乐》、《又慢曲子》谱名

一、敦煌曲谱的曲名内容与构成

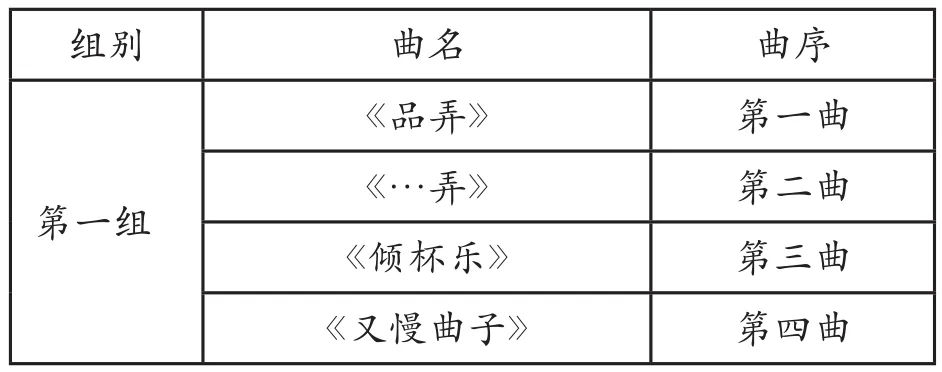

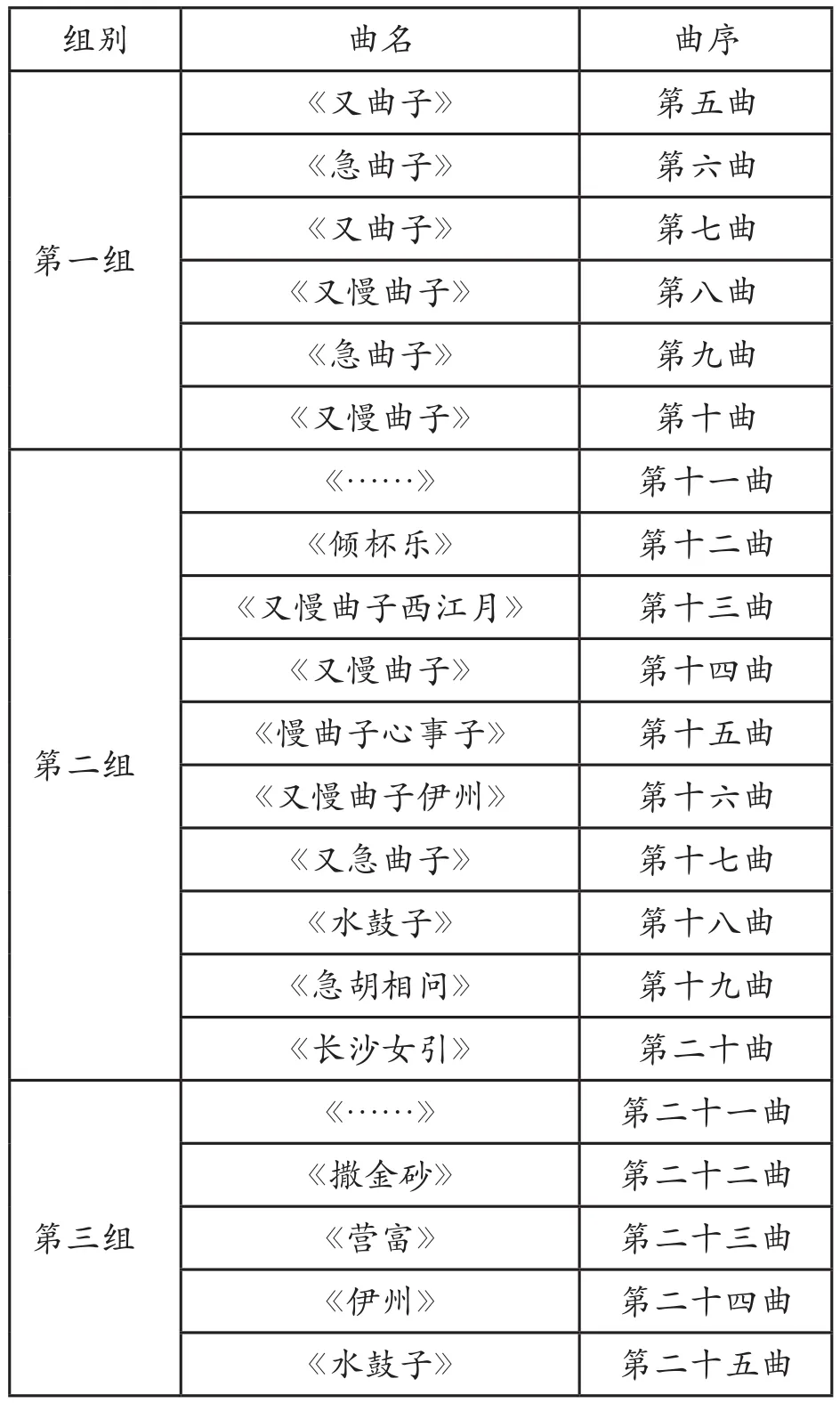

敦煌曲谱的主体文献P.3808V现存可见乐曲25首,即以曲名为分,按曲名顺序有《品弄》《…弄》《倾杯乐》《又慢曲子》《又曲子》《急曲子》《又曲子》《又慢曲子》《急曲子》《又慢曲子》,第二组为《……》《倾杯乐》《又慢曲子西江月》《又慢曲子》《慢曲子心事子》《又慢曲子伊州》《又急曲子》《水鼓子》《急胡相问》《长沙女引》,第三组为《……》《撒金砂》《营富》《伊州》《水鼓子》。

其中,该谱首现所见曲名为《品弄》,该曲第一行与第二行谱中有残,能见曲名《品弄》独处一行,是为曲名所在的首行,行前虽有字迹漫漶,但细审,《品弄》前无残字,曲名当为《品弄》。值得一提的是,日本现存《南宫琵琶谱》①按:《南宫琵琶谱》现存日本宫内厅书陵部,921年,即五代后梁贞明七年,日本延喜二十一年编撰成书。中仍保存有时遣唐使藤原贞敏于中国所学的《琵琶诸调子品》。《琵琶诸调子品》与敦煌曲谱曲名为《品弄》的曲谱有一定的关系,因是为藤原贞敏访唐时所学唐琵琶曲,除一般为知的《天平琵琶谱》外,《南宫琵琶谱》对敦煌曲谱的解读极为重要。特别是敦煌曲谱的解读上首先对存第一首《品弄》的解读极为重要。琵琶调子品往往是调弦练习音高之曲,多放在曲首,如今存日本的唐传《五弦谱》②按:唐传《五弦谱》卷尾记有“承和九年三月十一日书之”的记写时间,即日本承和九年,唐唐会昌二年,为842年。另在第八曲《夜半乐》后记有“丑年闰十一月廿九日石大娘”的抄谱记写时间,时年唐代宗大历八年,为773年。充分说明,时为唐谱,并可以看出唐谱在后世以及唐谱在日本的流传。唐传《五弦谱》现存日本京都市右京区阳明文库。首亦有调子品。并且文首有记“五弦调曲并廿七种曲”,内容有收大曲摘遍、杂曲等,谱量有长有短,此与敦煌曲谱中有长有短者相仿。如相较于敦煌曲谱中的《水鼓子》,谱首的《品弄》则极短,约是五倍多体量之差。这也与谱首《品弄》的弄调子品示意音高有关。日存《琵琶诸调子品》多重视音高,不反映有固定时值的节拍。以琵琶的“调子品”,敦煌曲谱中的各种“曲子”以及“又曲子”“急曲子”“慢曲子”“又慢曲子”“又急曲子”均是与“拍”的核心关系。有拍、无拍、拍起、拍止、拍长、拍短、拍快、拍慢等均是考究要素,这也与《碧鸡漫志》所言:“盖近世曲子无单遍者”或所示有一定的关系。上文有言“调子品”,其与“拍”的关系这在《乐府杂录》中亦有很好的启发,《乐府杂录》有记“道调子”,其中有言随拍而撰成曲子,如其文云:“懿皇后命乐工敬纳依吹觱篥,初弄道调,上谓是曲(子)误拍之,敬纳乃随拍撰成曲子”①按:[清]·嵇璜等《钦定续通典》,四库本,第640册,第666页。《太平御览》谓乐工敬约为史敬约,“上谓是曲误拍之”为“上谓是曲子误拍之”。。

《琵琶诸调子品》的不拍,亦反映此时的不舞,正如白居易《霓裳羽衣曲》所言拍与舞的关系,如其注所云:“散序六遍无拍,故不舞也”等,亦如日本琵琶谱《三五要录》中所言:“舞出时用调子”等。“中序”始有拍,舞亦始舞。若敦煌曲谱《品弄》与此似,理当不舞,而敦煌曲谱中的《倾杯乐》等或亦有舞,此容后文讨论。

谱中之拍,南宋张炎的《词源》有很好的解说,如其文云:“大曲降黄龙衮花十六,当用十六拍,前衮、中衮,六字一拍,要停声待拍,取气轻巧,煞衮则三字一拍,盖其曲将终也”。而敦煌曲谱中有“煞”,如第五曲《急曲子》谱尾有“重头至住字煞”(图4);第八曲《急曲子》谱尾有“重头至记字煞”,且只有这两首《急曲子》出现有“煞”。陈应时先生所发现与倡导的“掣拍”理论即是与此来。

图4

第二首曲名处第一首谱末之下,因纸迹有残,现存仅见“弄”字,该“弄”与前首曲名“品弄”之“弄”字笔迹亦稍有异,特别是“弄”字的下部分“廾”的书写,与前首《品弄》之弄字差异较大。结合谱中两次《倾杯乐》曲名的书写,极为一致,特别是与第九曲《急曲子》谱尾笔迹相近,第二曲较第一曲明显在内容上有了扩充,结构上有展开,并有“重头”的结构手法和演奏提示,第二曲曲名是否曲名为《□弄》,暂容存疑。叶栋先生认为是“《?弄》”②叶栋著《唐乐古谱译读》,上海音乐出版社,2001年,第9页、146-147页。,林谦三先生认为是“《—弄》?”③[日本]林谦三《敦煌琵琶谱的解读研究》,上海音乐出版社,1957年版,第65页。,赵维平先生认为“《……弄》(省略号表示缺字)”④赵维平《中国古代音乐文化东流日本的研究》,上海音乐学院出版社,2004年版,第290页。,郑汝中在《敦煌曲谱研究简述》中直接记作“《弄》”⑤郑汝中《敦煌璧画乐舞研究》,甘肃教育出版社,2002年版,第155页。,陈应时先生认为是“《品弄》”,如在解释谱字与不同音位时,用“第2曲《品弄》”等文字叙述⑥陈应时《敦煌乐谱解译辨证》,上海音乐学院出版社,2005年版,第26页、58页、111页。。何昌林先生在《敦煌琵琶谱之考、解、译》中用“又弄”来记作⑦何昌林《敦煌琵琶谱之考、解、译》,载《1983全国敦煌学术讨论会文集》(石窟艺术编下),甘肃人民出版社,1987年版,第347、407页。,席臻贯先生用《弄》表示⑧席臻贯《敦煌古乐》,敦煌文艺出版社、甘肃音像出版社,1992年版,第28页、91页。,关也维先生在《敦煌曲谱猜想》中用“弄”来表示⑨关也维《敦煌乐谱猜想》,载《音乐研究》,1989年第2期。。

第一曲第二行第二谱字起至第三行符合相连的最后一谱字与第二曲第八行第四谱字起至第九行倒数第三谱字符号一致(图5、图6)。第二曲曲容与第一曲有紧密联系,是第一曲《品弄》内容的扩展,但第二曲曲名是否为“弄”,依底本文字而判,不能有直接的证据。况且第一曲谱尾后谱字有漫漶现象,与第二曲谱尾出现有重复谱字之后的两个谱字有异,并且能根据漫漶的第二曲对第一曲。

图5

图6

第三曲为《倾杯乐》,是P.3808敦煌曲谱中出现的第一首有实体曲名,亦有史料记载的曲,此容下文详论。第四曲起是以“又”与“急”为字首的曲名,按顺序是《又慢曲子》《又曲子》《急曲子》《又曲子》《又慢曲子》《急曲子》《又慢曲子》。而对于慢曲来说,王灼在《碧鸡漫志》中有云:“然唐中叶渐有今体慢曲子”,说明唐至宋慢曲曲体的延存。对于急曲来说,《宋史·乐志》有载:“太宗所制曲,乾兴以来通用之……其急、慢曲几千数”①[元]脱脱等《宋史》,中华书局,1977年,第3356页。。敦煌曲所使用的“急”“慢”曲及成曲、成谱、抄谱时间容另文撰明。

P.3808所见第十曲《又慢曲子》后,第十一曲仅存三行,第十一曲存第一行与第十曲之间留有大量空白,如按所透出背面行隔算,所空是为13行,如按曲谱该面纸行算,所空约为第二曲的容量。故第十一曲不见曲名。

第十二曲是为《倾杯乐》,即是除第三曲外又一《倾杯乐》。第十三曲起曲名所见多是慢曲子,如第十三曲为《又慢曲子西江月》、第十四曲为《又慢曲子》、第十五曲为《慢曲子心事子》、第十六曲为《又慢曲子伊州》。第十七曲是《又急曲子》、第十八曲是《水鼓子》、第十九曲是《急胡相问》、第二十曲是《长沙女引》。

第二十曲《长沙女引》与第二十一曲笔迹有明显不同,特别是所起写谱字位置高于《长沙女引》一个谱字符,曲名亦不能见,故有粘接的痕迹,此问题饶宗颐早有定论。诚如其云:“由《长沙女引》过遍,字体颇草率,以至卷末《水鼓子》,下即残缺。《长沙女引》过遍处,细审之,纸系粘接,中间有无缺字,不可得知”。

《长沙女》为时之广为流传的故事②按:《续搜神记》题为晋·陶潜撰,反映魏晋南北朝时期的风土志异民间故事,有较高的史料价值。其载故事时间当在敦煌曲谱书写时间之前。但两者并没有直接的证据证明有联系,暂存疑,容后探究。,《太平广记》卷四百二十五引晋·陶潜《续搜神记》有载《长沙女》,文云长沙有人有女下渚浣衣,后遂妊身。生三物,犹如虾鱼。女甚怜爱,澡盘水中养之。经三月后乃为蚊子,并各有字,依大小为名当洪、破阻、扑岸。天值暴雨,三蛟俱去,忽欲雨,三物辄来。循此往复,女甚盼,三蛟亦望母。后经年女亡,三蛟俱至女茔哭泣数日,声如狗吠,后去不复返。但敦煌曲谱中的“引”是否含指《长沙女》的故事,无直接的证据能证明。

第二十二曲是为《撒金砂》,为敦煌曲谱中的惟一曲名出现者。唐·崔令钦《教坊记》所载是为《撒金沙》③按:一如今所多见的中华书局2012年版《教坊记》,第18页。究各版本,另如中华书局1957年本和1962年的《教坊记笺订》,四库本、宣统元年铅印本、扫叶山房石印本、1937年据明万历吴琯刻本初印本影印出版的商务印书馆本,王云五主编是丛书集成初编本,1957年出版的古典文学出版社本,1980年中国戏剧出版社本,1998年辽宁教育出版社本,2012年上海古籍出版社本均作“撒金沙”。,敦煌曲谱出现是为《撒金砂》或为误字,后传世本所记多为《撒金沙》,如多载唐逸事并文学诗歌杰作的后有明胡震亨《唐音葵签》卷十三亦作《撒金沙》。有明王骥德《曲律》卷一亦载《撒金沙》。

第二十三曲是为《营富》,亦为敦煌曲谱中曲名唯一出现者,此与《撒金砂》二谱皆为四行。《营富》不见唐曲记载,且敦煌曲谱《营富》之“富”字,与形世之“富”字书写有异。即时世之书写,皆上为“宀”,敦煌曲是为“冖”,稽时之多种字体,无不如此,如唐宋碑帖。虑敦煌乐谱为抄本,故或其是为异体字。结合“营”字,然终是否为“营富”,史不载曲名,尚难定断,亦此存疑。但《正韵》“富”亦作“冨”,上部为“冖”,中部书写与敦煌曲稍有异,但却为“冖”写,第二十三曲容当为《营富》记。

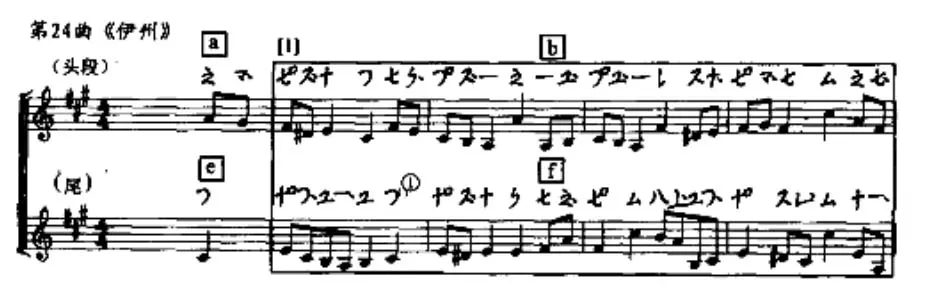

第二十四曲是为《伊州》,较《撒金砂》和《营富》多出结尾一行,亦是敦煌曲谱中《又慢曲子伊州》外的又一《伊州》曲。

第二十五曲是为《水鼓子》,是第十八曲之外的又一《水鼓子》,依所存纸面字列看,较第二十五曲《水鼓子》多出五行,谱字数量亦有较大多出。宋洪迈《万首唐人绝句诗》卷第五十八中有载《水鼓子》,诗云:“雕弓白羽猎初回,薄夜牛羊复下来。梦水河边秋草合,黑山峰外阵云开”①《唐诗品汇》《乐府诗集》《楚风补校注》“薄暮”作“薄夜” ,《乐府诗集》《全唐诗》作“青”作“秋”。冯梦龙《精忠旗》有作:“雕弓白羽猎初回,薄夜牛羊复下来。青冢路边荒草合,黑山峰上雁初回。”,诗作者亦不可考。记唐五代乐章与歌谣的《乐府诗集》卷第八十亦载《水鼓子》,诗云同前②按:《全唐诗》卷二七“杂曲歌辞”亦载。。明高棅《唐诗品汇》卷五十五载《水鼓子》后以“第一曲”记,清·廖元度《楚风补》亦载《水鼓子第一曲》③[清]廖元度选编,湖北社科院文学所校注《楚风补校注》(上册),湖北人民出版社,1998年,第349页。。在《水鼓子》曲名后后以“第一曲”书写者少见,此见极为珍贵,对敦煌曲的《水鼓子》有两曲容量能窥一斑。《教坊记》“曲名”有载《水沽子》,当与此同。《唐音葵签》卷十三载《水鼓子》,《古今诗删》卷二十二载《水鼓子》,并在“第一曲”后载《水鼓子》曲名。《唐诗选》载《水鼓子第一曲》,

明谢榛《四溟诗话》有言水鼓子等是为盖嘉运进,如其文云:“盖嘉运所制乐府曰《胡渭州》《双带子》《盖罗缝》《水鼓子》,此皆绝句,述边戍行旅之怀,与题全无干涉,或被之管弦,调法不同”。虽然今之文献不能佐证盖嘉运制《水鼓子》④按:唐开元二十八年(740年),喜爱乐舞的河西陇右节度使盖嘉运进献过《甘州》。盖嘉运,生卒年不详,唐玄宗时人,开元中官至北庭都护府。开元二十八年(740年)三月,盖嘉运献俘长安,盖嘉运立此战功,被封为河西、陇右两镇节度使,负责经略吐蕃,其兵力达14.8万人。《资治通鉴》卷214有关于盖嘉运的记载:“北庭都护盖嘉运以轻骑袭破突骑施于碎叶城,杀苏禄……盖嘉运大破突骑施之众,擒其王吐火仙,送于京师。”《旧唐书·裴耀卿列传》亦有盖嘉运的记载。盖嘉运曾作有诗《伊州歌》一首,云:“打起黄莺儿,莫教枝上啼。啼时惊妾梦,不得到辽西。”岑参亦为盖嘉运作《玉门关盖将军歌》一诗以颂,摘录数句,以斑其貌,云:“盖将军,真丈夫。行年三十执金吾,身长七尺颇有须。玉门关城迥且孤,黄沙万里百草枯。南邻犬戎北接胡,将军到来备不虞。五千甲兵胆力粗,军中无事但欢娱。暖屋绣帘红地炉,织成壁衣花氍毹。灯前侍婢泻玉壶,金铛乱点野酡酥。紫绂金章左右趋,问着只是苍头奴……我来塞外按边储,为君取醉酒剩沽。醉争酒盏相喧呼,忽忆咸阳旧酒徒。”,但后文所言“与题全无干涉,或被之管弦,调法不同”极有道理。

毛奇龄《西河集·卷六议一》载论述历代乐章配音乐事,亦有云《水鼓子》,如其文云:“唐初朝会元日冬至庆贺皆奏《破阵乐》《庆善乐》悉有歌词,而其歌者则每杂先代《清商》《巴渝》入破、排遍《水鼓子》《婆罗门》诸曲”。

总上二十五曲,如按敦煌乐谱书写笔迹的不同与曲名所在位置的顺序可分为三组。表见下:

组别 曲名 曲序《品弄》 第一曲《…弄》 第二曲《倾杯乐》 第三曲《又慢曲子》 第四曲第一组

组别 曲名 曲序《又曲子》 第五曲《急曲子》 第六曲《又曲子》 第七曲《又慢曲子》 第八曲《急曲子》 第九曲《又慢曲子》 第十曲第一组《……》 第十一曲《倾杯乐》 第十二曲《又慢曲子西江月》 第十三曲《又慢曲子》 第十四曲《慢曲子心事子》 第十五曲《又慢曲子伊州》 第十六曲《又急曲子》 第十七曲《水鼓子》 第十八曲《急胡相问》 第十九曲《长沙女引》 第二十曲第二组《……》 第二十一曲《撒金砂》 第二十二曲《营富》 第二十三曲《伊州》 第二十四曲《水鼓子》 第二十五曲第三组

二、敦煌乐谱曲名所见《伊州》及相关问题

汉末十六国以来,西域音乐渐次登入中原音乐的舞台。北朝隋后,西域音乐在中原更是大放光彩,几乎是“琵琶及当路,琴瑟始绝音”。随着西域音乐的不断融入,竟也不能察觉西域胡乐是为外来之输入音乐了。这一点,陈寅恪总结的极好,其云:“此部乐器中既有琵琶、箜篌,是亦有胡中乐器,然则亦不得谓之纯粹华夏正声,盖不过胡乐之混杂输入先者,往往使人不能觉知其为输人品耳。”①陈寅恪《隋唐制度渊源略论稿》,上海古籍出版社,1982年版,第119页。胡乐兴盛的局面至唐代达到了高峰,因唐代发达、开放、兼容并蓄的对外音乐政策,使得四方音乐通过不同方式进入中原,促进了大曲等代表唐代音乐高峰的艺术形式的形成到大兴。在靠近敦煌的河西走廊,胡乐亦是极为兴盛,岑参《酒泉太守席上醉后作》有云:“琵琶长笛曲相和,羌儿胡雏齐唱歌”②[清]彭定求等《全唐诗》卷一百九十九,中华书局,2013年版,第2061页。。而在河西走廊的另一处,凉州已是“七里十万家,胡人半解弹琵琶”。③[清]彭定求等《全唐诗》卷一百九十九,中华书局,2013年版,第2061页。

由于历史上早已形成的丝绸之路,中亚、西域、敦煌、河西走廊各地的民族民间音乐素材大量流入中原。如龟兹伎、疏勒伎、高昌伎等西域诸乐的东传中土,在早隋及大业间,“乐器工衣创造既成,大备于兹矣。”④[唐]魏徵《隋书·卷十五·音乐志下》,中华书局,1973年版,第377页。过有唐,太宗高昌收乐,有竖箜篌、琵琶⑤按:《新唐书·礼乐志十一》载:“太宗时……及平高昌,收其乐。有竖箜篌……琵琶”[宋]欧阳修等《新唐书·卷二十二·礼乐十二》,中华书局,1975年,第470页。。经十六国隋唐至天宝间,《伊州》曲已造成广泛的影响,《新唐书·礼乐志十二》载:“天宝乐曲,皆以边地名,若《凉州》《伊州》《甘州》之类”⑥[宋]欧阳修等《新唐书·礼乐十二》(卷二十二),中华书局,1975年版,第476页。。有多种史籍文献更是反复提及天宝间伊州等边地曲甚至对中原乐曲命名造成的影响。如《唐语林》卷五载:“天宝中,乐章多以边地为名,若凉州、甘州、伊州之类是焉。其曲遍繁声为‘破’”。《文献通考》卷一百二十九“乐考二”载:“闲元二十四年,升胡部于堂上,而天宝乐曲,皆以边地名,若《凉州》《伊州》《甘州》之类。”《碧鸡漫志》卷三引《西域记》云:“《西域记》言:龟兹国王与臣庶知乐者,于大山间听风水声,均节成音。后翻入中国,如《伊州》……皆自龟兹致。”①[宋]王灼《碧鸡漫志》,中国文学参考资料小丛书(第一辑),古文学出版社,1957年版,第72页。《乐府诗集》亦载:“《伊州》,商调曲,西凉节度盖嘉运所进也”②[宋]郭茂倩编撰《乐府诗集》,(卷七十九),上海古籍出版社,1998年版,第843页。而盖嘉运所进《伊州》在《文献通考》中亦有为述。《文献通考》卷一百四十八“乐考二十一”载:“西凉节度盖嘉运所进《北庭》《伊州》,亦北歌之一也”。

在教坊乐人的演出中,《伊州》更是盛典。《教坊记》载:“凡欲出戏,所司先进曲名。上以墨点者即舞,不点者即否,谓之‘进点’。戏日,内伎出舞。教坊人惟得舞《伊州》《五天》,重来叠去,不离此两曲”③[唐]崔令钦《教坊记》,中华书局,2012年版,第13页。。唐·陈陶有诗《西川座上听金五云唱歌》如云“愿持卮酒更唱歌,歌是伊州第三遍。唱着有承征戍词,更闻闺月添相思”④王启兴主编《校编全唐诗》(下),湖北人民出版社,2001年版,第3373页。。

《碧鸡漫志》卷三通过对《明皇杂录》《唐史·吐蕃传》⑤按:《唐史·吐蕃传》指今《新唐书·吐蕃传》,核文中所述,出自今传世本《新唐书·吐蕃传下》。中《胡渭州》《凉州》等曲的介绍,得知宋所世行《伊州》已非大遍全曲⑥出自[宋]王灼《碧鸡漫志》,中国文学参考资料小丛书(第一辑),古文学出版社,1957年版,第78页。。由“世所行《伊州》”可以看出《伊州》在有唐盛世的流行。

五代时,蜀中有善琵琶技艺者,竟能播之以《伊州》。虽为志怪传奇,但能反映出琵琶与琵琶曲《伊州》的关系。正如《太平广记》文云:“王蜀黔南节度使王保义,有女适荆南高从诲之子保节,未行前,暂寄羽服。性聪敏,善弹琵琶……其曲名一同人世,有《凉州》《伊州》”⑦[宋]李昉《太平广记》(卷二百五),中华书局,1961年版,第1568页。。

正是《伊州》曲的极度流行与在各地的传播甚至不同的交融,其调已有多者,恰如《碧鸡漫志》所云:“伊州见于世者,凡七:商曲大石调、高大石调、双调、小石调、歇指调、林钟商、越调……”王建宫词云:“‘侧商调里唱伊州’林钟商,今夷则商也,管色谱以凡字杀,若侧商即借尺字杀”⑧[宋]王灼《碧鸡漫志》,中国文学参考资料小丛书(第一辑),古文学出版社,1957年版,第77页。。故在敦煌曲中我们能见到两首《伊州》,且已有“又”“慢”等不同曲体。

步宋,出于唐的《伊州》仍极为流行,但或以大曲中的多种摘遍,或以汲取核心音素,或以托其名的又曲而存世。宋朝洪迈《容斋随笔》言:“今乐府所传大曲,皆出于唐……凡此诸曲,唯伊、凉最著。”⑨[宋]洪迈《容斋随笔》(卷十四),上海古籍出版社,1978年版,第185页。宋朝张先《减字木兰花》:“舞彻《伊州》,头上宫花颤未休。”⑩《全宋词》,中华书局,1965年版,第72页。宋洪炎有诗《登滕王阁》云:“桃花浪打散花楼,南浦西山送客愁,为理伊州十二迭⑪按:另本作“叠”。,缓歌声里看洪州”⑫徐进《滕王阁诗选》,江西人民出版社,1983年版,第62页。。这在宋代曾季狸《艇斋诗话》以及明《菊坡丛话》中均能为证,如《菊坡丛话》云:“洪玉父(洪炎,字玉父)舍人有侍儿曰小九,知书,能为洪检阅,洪甚爱之。尝月夜携登滕王阁,洪赋诗云:‘桃花浪打散花楼,南浦西山送客愁,为理伊州十二迭,缓歌声里看洪州’”⑬[清]孙涛撰,闵定庆整理《全宋诗话》卷七,福建人民出版社,2016年版,第269页。

对于江西,在唐时洪州滕王阁已有《伊州曲》的流行,唐李涉有《重登滕王阁》一诗云:“滕王阁上唱伊州,二十年前向此游。半是半非君莫问,西山长在水长流”①王启兴主编《校编全唐诗》(中),湖北人民出版社,2001年版,第2227页。。

其实早在晚唐时,有文人陈陶在蜀中听歌,蜀中已流传《伊州》第三遍的歌唱。如陈陶有作《西川座上听金五云唱歌》一诗,诗中有云“自言本是宫中嫔,武皇改号承恩新……愿持卮酒更唱歌,歌是《伊州》第三遍。唱着右丞征戍词,更闻闺月添相思。如今声韵尚如在,何况宫中年少时”。诗中所记“歌是《伊州》第三遍。唱着右丞征戍词”,右丞乃王维,其有词《阳关三叠》即是征戍词。且唐高骈有《赠歌者二首》一诗,其云:“公子邀欢月满楼,便从席上风沙起。双成揭调唱《伊州》,直到阳关水尽头”②周振甫《全唐诗》,第11册,黄山书社,1999年版,第4493页。。可以看出史中唱《伊州》第三遍时或已有王维《阳关三叠》的唱词。

《词谱》有记《伊州三台令》,如其文云:“唐有《宫中三台》、《江南三台》等曲,此云《伊州》者,亦本唐曲,取边地为名也。《三台》皆用六字成句,观赵师侠词,前、后起二句亦作六言,犹沿唐人旧体。若两结摊破六字二句为五字一句,七字一句,则新声矣”。③王奕清等《钦定词谱》卷七,中国书店,2010年版,第12l页。

《宋史》卷一四二载:“所奏凡十八调、四十六曲……七曰越调,其曲二,曰《伊州》……十一曰歇指调,其曲三,曰《伊州》”。凡此种种,虽与敦煌曲非为一时,但对敦煌曲不同体《伊州》的出现能提供正确的认识,对解读的思路亦能提供可能的导向。

关于其用调以及琵琶曲《伊州》的调弦,诚如上文所云,敦煌曲谱载有关《伊州》曲者有二体,郭茂倩《乐府诗集》卷七十九引《乐苑》云:“《伊州》,商调曲,西京节度盖嘉运所进也”。另《碧鸡漫志》载《伊州》曲者有用七中乐调,云:“伊州见于世者,凡七,商曲。大石调、高大石调、双调、小石调、歇指调、林钟商、越调。第不知天宝所制,七商中何调耳”。④[宋]王灼《碧鸡漫志》,中华书局,1991年版,第43页。可见,其一,唐天宝间的《伊州》制曲原亦为商调。而“今”体中,已骤至七调。其二,今体七调仍为商曲,商声音阶及规律未变,而宫高各有所不同。其三,此种现象恰好在敦煌曲谱中以《伊州》《又慢曲子伊州》变体的记载所反映。

值得一提的是藤原贞敏在《自唐传来的琵琶诸调子品》里,有琵琶演奏的“一越调”“一越上调”“双调”“黄钟调”“林钟调”,此必为敦煌琵琶曲谱的乐调定高及调弦有重要的启发与参考作用。另外,藤原贞敏为日本第13次遣唐使成员,遣使中国习学琵琶演奏及其乐理。林谦三《东亚乐器考》载:“仁明天皇承和五年(838,唐文宗开成三年),以遣唐使判官入唐的藤原贞敏,从年轻时就精于琵琶,他趁入唐的机会,学得中唐时代的琵琶新说。归来移植于日本,在日本雅乐的琵琶上开一新风气,后世盛传为琵琶之祖”⑤[日]林谦三《东亚乐器考》,音乐出版社,1962年版,第269页。。

藤原贞敏在《自唐传来的琵琶诸调子品》里记载有黄钟调的琵琶调法,极为巧合的是在日本正仓院保存的《天平琵琶谱》中恰有黄钟的字样,这或有一定的关系,也能为敦煌琵琶谱的解读带来一定的启发,至少或者说明敦煌琵琶曲谱中或许存在黄钟调的琵琶调法。

根据梦溪笔谈对“琵琶谱序”及燕乐二十八调的记载,可以推出,含“黄钟”字样的有黄钟商为大石调、黄钟羽为般涉调、黄钟宫为正宫、黄钟角为大石角。既含黄钟字样又是敦煌曲谱如《伊州》者,唯有黄钟商大石调,且又和《碧鸡漫志》载《伊州》曲为商调曲完全相符。可见,敦煌琵琶曲谱中黄钟商之大石调应为多见的一种琵琶调法。并且,令笔者极为欣喜的是王建《宫词》有云:“求守管弦声款逐,侧商调里唱伊州”。①[清]彭定求等《全唐诗》卷三百零二,中华书局,2013年版,第3440页。

且,王灼《碧鸡漫志》及《梦溪笔谈》皆有引。《梦溪笔谈》卷五云:“古乐有三调声,谓清调、平调、侧调也。王建诗云:‘侧商调里唱伊州’是也”。再根据宋人姜夔《琴曲侧商调序》云:“散声具宫、商、角、徵、羽者为正弄,慢角、清商,宫调慢宫黄钟调是也。加变宫、变徵为散声者曰侧弄、侧楚、侧蜀、侧商是也”②《白石道人歌曲》,中华书局,1985年版,第13—14页。。

另,姜夔在其对《又越相侧商调》按为“黄钟商”。③《白石道人歌曲》,中华书局,1985年版,第10页。且姜夔亦有过乐调的推断,其云:“予以此语寻之,《伊州》大石调,黄钟律法之商,乃以慢角转弦,取变宫、变徵散声,此调甚留美也。”④《白石道人歌曲》,中华书局,1985年版,第14页。

《碧鸡漫志》又载:“林钟商,今夷则商也。管色谱以凡字杀,若侧商即借尺字杀”。这又恰与《梦溪笔谈》载开元琵琶能家贺怀智之“琵琶谱序”中所云:“琵琶八十四调,内黄钟、太簇、林钟三声,弦中弹不出,须官色定弦”而相一致。《碧鸡漫志》其言“侧商即借尺字杀”在《梦溪笔谈·补笔谈》中亦得到印证,云:“今燕乐二十八调,用声各别。正宫、大石调、般涉调皆用九声:高五、高凡、高工、尺、上、高一、高四、六、合”。⑤[宋]沈括《梦溪笔谈》,上海书店出版社,2003年版,第240页。由此可知,侧商所借杀(起调毕曲)字即为《梦溪笔谈》所述大石调九声中的“尺”字音。正好完全符合,此点推断应为敦煌曲谱解读的重要思路启发。

《梦溪笔谈·补笔谈卷一》载:“十二律配燕乐二十八调,除无徵音外,凡杀声黄钟宫,今为正宫,用六字;黄钟商,今为越调,用六字……林钟宫,今为南吕宫,用尺字;林钟商,今为小石调,用尺字。林钟角,今为双角,用四字。林钟羽,今为大吕调,用尺字……应钟羽,今燕乐无”⑥[宋]沈括《梦溪笔谈》,上海书店出版社,2003年版,第244页。。

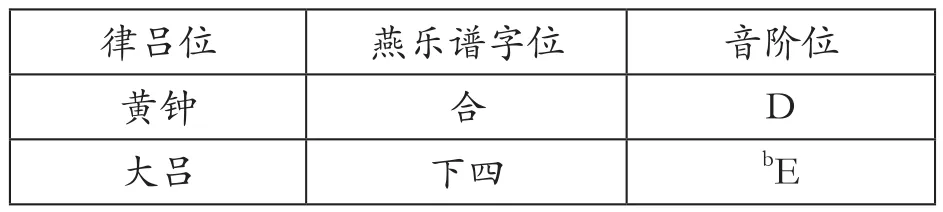

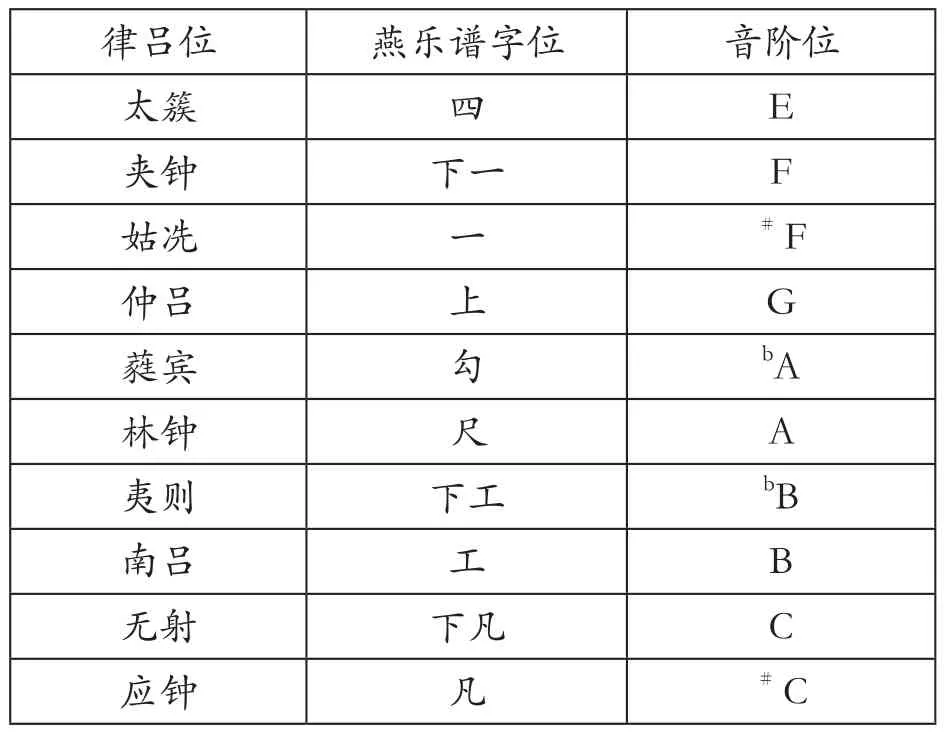

侧调黄钟商,以黄钟为商,林钟音正好为“尺”,又与《梦溪笔谈·补笔谈》中“林钟商,今为小石调,用尺字”相符合。引《梦溪笔谈补笔谈》之“杀声黄钟宫,今为正宫,用六字”排比用意。杀声林钟商,即商调之林钟音,则以用尺字杀。又和《碧鸡漫志》载:“林钟商,今夷则商也。管色谱以凡字杀,若侧商即借尺字杀”相符合,除去唐林钟之商与宋夷则之商高度的微变化外,侧商即借林钟商之尺字杀,完全符合。只是调名以为小石调而已。刘崇德《燕乐新说》中以燕乐谱字恰计有详细的顺序⑦刘崇德《燕乐新说》,黄山书社,2003年版,第13页。。绘图如次:

律吕位 燕乐谱字位 音阶位黄钟 合 D大吕 下四 bE

律吕位 燕乐谱字位 音阶位太簇 四 E夹钟 下一 F姑冼 一 #F仲吕 上 G蕤宾 勾 bA林钟 尺 A夷则 下工 bB南吕 工 B无射 下凡 C应钟 凡 #C

另以黄钟为商为D,林钟杀“尺”正为A。而陈应时先生所译《伊州》谱(图7),也正好为A调①陈应时《敦煌乐谱解译辩证》,上海音乐学院出版社,2005年版,第107页。。

图7 陈应时译《伊州》谱

诚如景卢所举:“老去将何散旅愁?新教小玉唱《伊州》”;“求守管弦声款逐,侧商调里唱《伊州》”;“钿蝉金雁皆零落,一曲《伊州》泪万行”;“公子邀欢月满楼,双成揭调唱《伊州》”;“赚杀唱歌楼上女,《伊州》误作《石州》声”。

今人李石根译《西安古乐》小石调为尺调②李石根《西安鼓乐全书》,文化艺术出版社,2009年版,第435页。,小石调亦在宋时有兴,即《梦溪笔谈·补笔谈》所言“今为小石调也”之意,宋后金元逐渐兴盛。元人周德清《中原音韵》有载“大凡声音各应于律吕,分于六宫十一调”中之小石调,且元人周德清《中原音韵》只记载小石调,再无言侧商调。金元时,侧商逐渐转为小石调,且就连元代燕南芝庵《唱论》言:“小石调,旖旎妩媚”。充分可见,出于大曲的《伊州遍》已用小石调了。

三、敦煌乐谱曲名所见《倾杯乐》及相关问题

何为倾杯乐,《文献通考·卷一百四十五》有立《乐考十八》,其中有“乐舞”条,对“倾杯乐”有详细记载,且是由《倾杯舞》起。如其文云:“唐明皇常令教舞马百驷,分为左右部。时塞外亦以善马来贡,上俾之教习,无不曲尽其妙,因命衣以文绣,络金铃,饰其鬣闲,杂以珠玉,其曲谓之《倾杯乐》。凡数十叠,奋首鼓尾,纵横应节,又施三层板床,乘马而上,忭转如飞,或命壮士举榻,马舞其上,乐工数十环立,皆衣以淡黄衫,文玉带,必求妙龄姿美者充之。每遇千秋节,大宴勤政楼,奏立、坐二部伎毕,则自内厩引出舞之”③[元]马端临《文献通考(一)》,浙江古籍出版社,1988年版,第1277页。。

可见,舞马时奏《倾杯乐》,且“凡数十叠”,由此联系敦煌曲中的两体《倾杯乐》有可能亦是为几数“叠”,况且曲与舞是相合的,这在敦煌曲谱P.3719中既有舞谱序词又有音高谱位即可为证。且《伊州》有舞有曲亦能为证,《文献通考》卷一百四十六“乐考十九”载开元年中有《伊州》之舞,云:“明皇开元中,宜春院伎女谓之内人……凡内伎出舞,教坊诸工,唯舞《伊州》《五天》,二曲余曲,尽使内人舞之。”④按:今见多种版本《文献通考》载:“唯舞《伊州》五天”之断标点,更有著作在引该段史料为注或为述时,云舞《伊州》者用时五天,实为谬。其由行文“唯舞《伊州》《五天》,二曲余曲,尽使内人舞之”亦为所知,当为此载。

关于《倾杯乐》的由来,《旧唐书》卷二八亦有着详细的说明,其云:“玄宗在位多年,善音乐,若宴设酺会,即御勤政楼。……太常乐立部伎、坐部伎依点鼓舞,间以胡夷之伎。日旰,即内闲厩引蹀马三十匹,《倾杯乐》曲,奋首鼓尾,纵横应节。……玄宗又制新曲四十余,又新制乐谱。每初年望夜,又御勤政楼,观灯作乐,贵臣戚里,借看楼观望。夜阑,太常乐府县散乐毕,即遣宫女于楼前缚架出眺歌舞以娱之。若绳戏竿木,诡异巧妙,固无其比”①[后晋]刘昫等《旧唐书》(卷二十八·音乐志一),中华书局,1975年版,第1051页。。

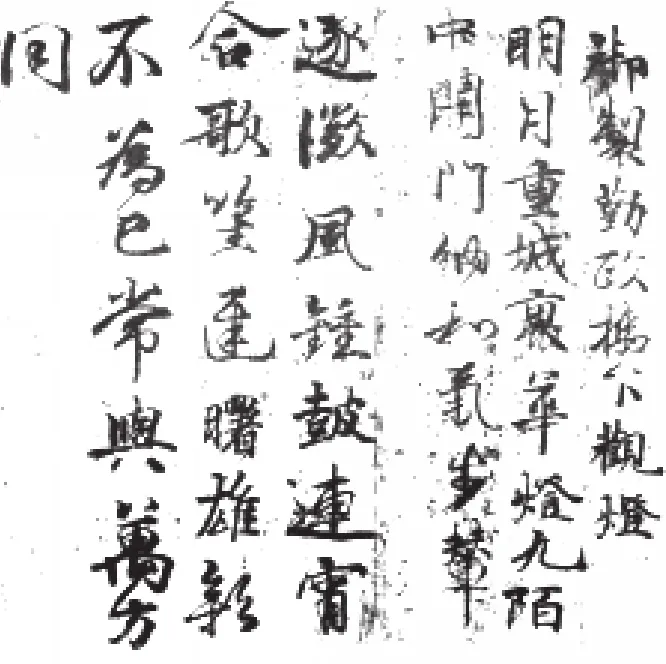

可见,《倾杯乐》曲的演奏亦是与舞有关,且是舞马时奏《倾杯乐》曲。而文中所言“玄宗又制新曲四十余,又新制乐谱。每初年望夜,又御勤政楼,观灯作乐”,此在敦煌遗书中“御勤政楼,观灯作乐”时亦有发现。即在法藏敦煌遗书P.2555背有《御制勤政楼下观灯》一诗(图8),诗云:“明月重城里,华灯九陌中。开门纳和气,步辇逐微风。钟鼓连宵合,歌笙达曙雄”。据《旧唐书·玄宗下》载:“(开元)二十八年春正月……以望日,御勤政楼宴群臣,连夜烧灯”②[后晋]刘昫等《旧唐书》(卷九·本纪第九·玄宗下),中华书局,1975年版,第212页。。《旧唐书·音乐志》恰载唐玄宗“御勤政楼观灯作乐”事,如其文云:“每初年望夜,又御勤政楼,观灯作乐,贵臣戚里,借看楼观望。夜阑,太常乐府县(悬)散乐毕,即遣宫女于楼前缚架出眺歌舞以娱之。若绳戏竿木,诡异巧妙,固无其比”③[后晋]刘昫等《旧唐书》(卷二十八·音乐志一),中华书局,1975年版,第1052页。。

图8 P.2555《御制勤政楼下观灯》

《乐府杂录》有载《新倾杯乐》,云:“新倾杯乐,案:《通典》一百四十六贞观末有裴碑奴作《倾杯乐》,《明皇杂录》元宗时马舞曲名《倾杯乐》,故此宣宗所制别名《新倾杯乐》”。④[唐]段安节撰《乐府杂录》,古典文学出版社,1957年版,第41页。

唐南卓所撰《羯鼓录》载有《诸宫曲》一章,其中在“太簇商”里记有《倾杯乐》曲。

唐·欧阳詹在《欧阳行周文集》卷第三中记有诗名《韦晤宅听歌》,如其诗云:“服制虹霓鬓似云,萧郎屋里上淸人,等闲逐酒倾杯乐,飞尽虹梁一夜尘”。其中所云《倾杯乐》或与琵琶曲《倾杯乐》无关。但由“等闲逐酒倾杯乐”亦能有见《倾杯乐》时与酒的关系。

姚汝能《安禄山事迹》卷下有载:“等饮燕酣乐祿山自唱《倾杯乐》与尙送酒待之”。亦见《倾杯乐》与酒的关系。

《类编长安志》卷八载:“舞马,《明皇杂录》:天宝中,尝令教舞马四百蹄,目之曰其家骄,每宴乐其曲谓之《倾杯乐》,马闻其曲,奋首鼓尾动脚,无不应节,衔杯上寿”。

[明]赵廷瑞修《陕西通志》亦引《明皇杂录》云:“天宝中,尝令教舞马四百蹄,目之曰某家骄,其曲谓《倾杯乐》,奋头鼓尾,无不应节”⑤[明]赵廷瑞修,马理,吕楠纂;董健桥总校点《陕西通志 》上册,三秦出版社,2006年版,第571页。。

《明皇杂录补遗》亦载:“玄宗尝命教舞马,四百蹄各为左右,分为部、目,为某家宠,某家骄。时塞外亦有善马来贡者,上俾之教习,无不曲尽其妙。因命衣以文绣,络以金银,饰其鬃鬣,间杂珠玉,其曲谓之《倾杯乐》者数十回,奋首鼓尾,纵横应节”⑥[五代]王仁裕等撰;丁如明等校点《开元天宝遗事》外七种,上海古籍出版社,2012年版,第52页。。

顾炎武《肇域志》亦引《明皇杂录》云:“天宝中,尝令教舞马四百蹄,目之曰某家娇。其曲谓之倾杯乐,奋头鼓尾,无不应节”①[清]顾炎武《肇域志》(第三册),上海古籍出版社,2004年版,第1340页。。

《宋史》卷一四二载:“宋初循旧制,置教坊,凡四部。……赐群臣酒,皆就座,宰相饮,作《倾杯乐》……第八、皇帝举酒,殿上独弹琵琶。……第十七、奏鼓吹曲,或用法曲,或用《龟兹》”②[元]脱脱等《宋史》,中华书局,1977年版,第3347—3348页。。是书续云“所奏凡十八调、四十六曲中”在“十一曰歇指调”,其曲三中有《伊州》。

《唐会要》载《倾杯乐》为贞观末间裴神符作,如卷三十三在叙述“坐部伎”时,有言“贞观末,有裴神符者,妙解琵琶,作《胜蛮奴》《火凤》《倾杯乐》三曲,声度清美,太宗深爱之。高宗末,其伎遂盛。于是洎天后至神龙之际,大增加立坐部伎诸舞”。③王溥《唐会要》,上海古籍出版社,1991年版,第711页。

《资治通鉴》卷二百一十八载:“(辛丑)初,上皇每酺宴,先设太常雅乐坐部、立部,继以鼓吹、胡乐、教坊、府·县散乐、杂戏……又教舞马百匹,衔杯上寿。又引犀象入场,或拜,或舞。安禄山见而悦之,既克长安,命搜捕乐工,运载乐器、舞衣,驱舞马、犀、象皆诣洛阳”。而衔杯上寿即是奏《倾杯乐》时舞马。

《东京梦华录》卷九“教坊乐部”引马端临《文献通考·乐考十九》亦载:“宋朝循旧制,教坊凡四部……赐群臣酒,皆就座,宰相饮,作《倾杯乐》……第八合奏皇帝举酒殿上。独弹琵琶”。

而五代过后的宋初,《倾杯乐》仍有多种调性的表现。《宋史·乐志》载宋初“正宫、南吕宫、道调宫、越调、南吕调,并《倾杯乐》……仙吕宫、高宫、小石调、大石调、高大石调、小石角、双角、高角、大石角、歇指角、林钟角、越角、高般涉调、黄钟羽、平调,并《倾杯乐》……双调《倾杯乐》……林钟商《倾杯乐》……歇指调《倾杯乐》……中吕调《倾杯乐》……般涉调《倾杯乐》”④[元]脱脱等《宋史》,中华书局,1977年版,第3355—3356页。。

《武林旧事》卷八载:“赐筵初坐……《鼓掌庆》曲破,对舞……琵琶起,《倾杯乐》”。

我们不能因敦煌曲谱中有两体《倾杯乐》,就断然唐后五代《倾杯乐》仅有两种乐调,也无法依照《宋史》载《倾杯乐》的不同乐调来直接论证敦煌曲,但结合敦煌曲,能看出唐五代至宋,《倾杯乐》在调性上有大的发展。或换言之,但至少我们肯定的说明,唐后五代至宋,《倾杯乐》已有多种调性,换言之,在不同的乐调上能不同的演示《倾杯乐》,此必然孕育出宋代的“遍”,宋发展至为成熟的八十四调乐调中相同曲目的演奏即是最好的印证。另外,通过宋初对《倾杯乐》不同乐调演奏的记载,可以窥看此前敦煌曲谱两种乐调《倾杯乐》的现象,并对敦煌曲谱的解译有一定的指引。

对敦煌曲谱的来源及背后蕴涵的历史文化的探究极为重要,依敦煌曲谱各曲曲名所见,其曲在唐代即有,如《教坊记》中曲目记载有《倾杯乐》《心事子》《西江月》《撒金砂》⑤按:敦煌曲谱中是为《撒金砂》,《教坊记》所记为《撒金沙》。。在敦煌曲谱中,唯独《伊州》出现在《教坊记》所记的大曲曲名中⑥[唐]崔令钦《教坊记》,中华书局,1985年版,第4页。。且同为根据藏经洞的文书判断亦十分重要,如敦煌藏经洞出土S.6171《宫词》有云:“琵琶轮拨紫檀槽,弦管初张鼓调高。”P.3093《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经讲经文》载:“绿窗弦上拨《伊州》,红锦筵中歌《越调》。皓齿似开《花竞笑》,翠娥才啭《柳争春》”。

敦煌曲谱的研究已走过八十年,前辈学者在敦煌曲谱的研究上殚精竭虑,付出了极大的精力与心血。仅举一例,如陈先生在《敦煌乐谱解译辨证》一书附录评介岸边成雄《古代丝绸之路的音乐》中言:“书中以图片形式展示了日本正仓院所藏唐代四弦四相木拨琵琶和《倾杯乐》《又慢曲子西江月》《又慢曲子》三首敦煌曲谱的原谱照片,以及林谦三的《倾杯乐》五线谱译谱等”①陈应时《敦煌乐谱解译辨证》,上海音乐学院出版社,2005年版,第183页。,对《倾杯乐》作了回顾,亦可以看出中外学者对敦煌曲谱《倾杯乐》等研究的贡献。而中国学者叶栋、席臻贯毕其一生精力于敦煌曲谱的研究,甚至献出了生命。

正是由于前辈学者在敦煌曲谱研究上不遗余力,在研究成果上取得了惊人的成绩,对学界做出了的极大的贡献,也为后学在研究上提供了良好的范例与基础。随着敦煌乐谱研究的不断深入开展,其神秘的面纱终将会渐次清晰化地呈现。