中国早期玉雕的固化表现模式

蔡 青

(西安美术学院 陕西 西安 710065)

中国玉器雕刻艺术发端于新石器时代早期,在不同的历史环境中,玉文化不断积淀,玉雕艺术不断发展。从史前至东周,经历了数次玉器发展的高峰,值得注意的是,某些玉器在这段时期逐渐形成了固定化的表现方式,成了流行的“玉雕语言”。这种固定化表现方式包括两个方面,一是纹饰的符号化,用来专指某一项内容;二是造型的范式化,从而吻合某一类主题。早期玉雕中的这种化具象描绘为抽象概括,颇具理性精神和象征能力的构型思维对玉雕艺术的发展影响深远。在中国早期玉雕中,受图腾文化和崇神敬祖思想观念的引导,人、龙、鸟、兽是创作的主要母题。故本文从这四类母题的艺术形象着眼,归纳从史前到东周时期玉雕艺术中的固定化表达方式及其演变。

一、与鸟纹相关的固定化表现方式

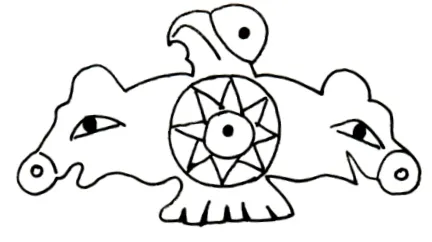

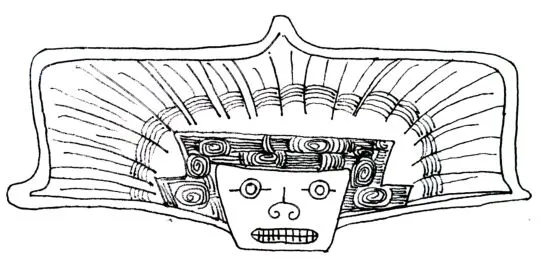

纵观早期玉器纹饰,鸟纹是最常见的形象之一。在不同历史时期、不同地域,鸟纹蕴含着不同的文化意义。史前时期,世界各地均存在太阳崇拜,在我国远古先民的传统认知中,太阳由飞鸟背负运行,日、鸟是密切相关的,故常经由鸟类的艺术形象来传达对太阳的崇拜。新石器时代河姆渡文化象牙碟形器上的双鸟朝阳纹(图1),凌家滩文化玉猪鹰上八角星纹加圆圈纹的组合(图2)均是结合“负日”的意象,将日、鸟融合在一起。新石器时代,与太阳崇拜密切相关的鸟崇拜在东夷族分布地区尤为盛行,东夷全族用鸟为名号,被称为鸟夷。在商代,殷人为东夷少昊后裔,凤鸟崇拜在商由神灵崇拜转为祖先崇拜。西周时,周人因凤鸣岐山之说,将凤鸟视为祥瑞和王道之兴的象征。东周时,凤鸟融入楚人昂扬奋进、浪漫恣肆的情怀,成为楚人的精神图腾。从鸟到凤,从神灵崇拜到精神象征物,鸟纹的形象不断发生着变化,但在纹饰和造型方式上仍存某些普遍性。

图1 河姆渡文化象牙碟形器上的双鸟朝阳纹

图2 凌家滩文化玉猪鹰

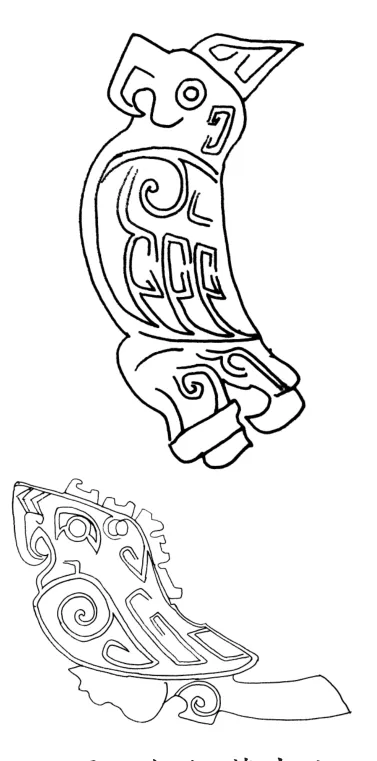

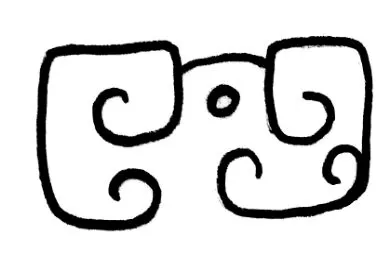

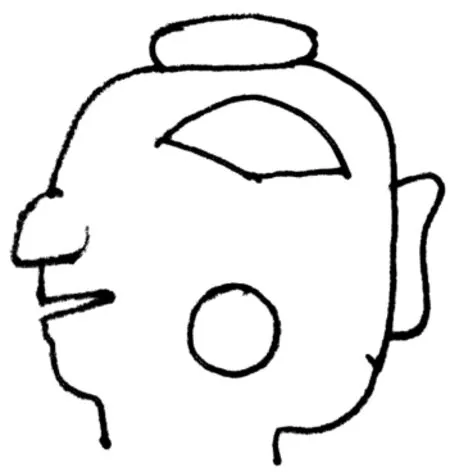

这类表达方式是通过夸大、突出局部特征来强化所代表的主题形象。在东部地区史前陶器上有着重突出鸟喙的设计传统。如大汶口文化独具特色的陶鬶普遍模拟鸟形,许慎在《说文解字》中归纳其形为“三足釜也,有柄、喙”。鬶的流口设计为鸟喙状,除实用功能之外体现了阳鸟崇拜的观念。良渚文化陶器上所绘多鸟首图案,轮廓处呈现单向螺旋且夸张的尖喙鸟首形象(图3)①方向明《良渚文化“鸟蛇样组合图案”试析》,载《东南文化》,1992年第2期。,鸟喙被作为最具代表性的鸟类特征被加以突显,以局部替代整体。这类表现方式在减弱模实性的同时,增强了观念性。在早期玉器中,以鸟喙形曲线艺术化概括的鸟类形象也普遍存在。如作为良渚文化玉器常见的介字形冠,应解释为鸟元素以尖喙形式的介入(图4)。介字形冠与大汶口文化陶器上的刻画符号“”下部图形类似,均是中部尖凸,刻符“”即被普遍认为是飞鸟负日图景的象形。新石器时代晚期龙山文化玉器中,鸟喙元素的象征性进一步增强,其形状转化为独具特色的造型轮廓线。如石家河文化玉神人头像冠部两侧具有对称性轮廓线(图5)。这类边沿外卷上翘的装饰造型线,即是以尖喙为原型的抽象化线条,表现出神人与鸟形象的组合。这一造型方法对后世鸟纹题材玉器甚或对中国传统建筑造型美学都有深远的影响②傅熹年《古玉掇英》,中华书局,1995年版。。在战国楚式玉器中,用鸟喙以局部代整体,处处融入凤鸟元素,成为一种风尚。最有代表性是在楚式玉龙形佩中,龙身上的附饰或尾尖常常被雕为凤鸟尖喙的形状,过渡自然,融合巧妙(图6)。如九连墩战国楚墓出土的一件玉龙佩,其尾稍有两处化作尖喙形③湖北省博物馆编《九连墩--长江中游的楚国贵族大墓》,文物出版社,2007年版,第71页。。山西侯马虒祁2129号墓也出土一件典型楚式玉龙,其尾端亦表现为凤鸟尖喙④陆建芳编《中国玉器通史(战国卷)》,海天出版社,2014年版,第288页。。战国中山国出土的一件玉梳也被普遍认为是楚式玉器,其梳背镂空处均为似鸟喙的造型轮廓线,融合S形纹的曲线(S形纹被认为是凤鸟的简化几何纹),彰显凤鸟元素(图7)。

图3 良渚文化多鸟喙纹

图4 良渚文化玉器纹饰的介字形冠

图5 石家河文化玉神人

图6 融入鸟喙的楚式玉龙

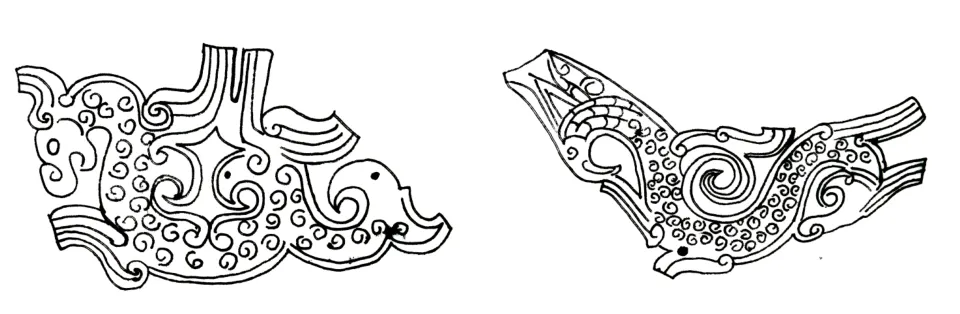

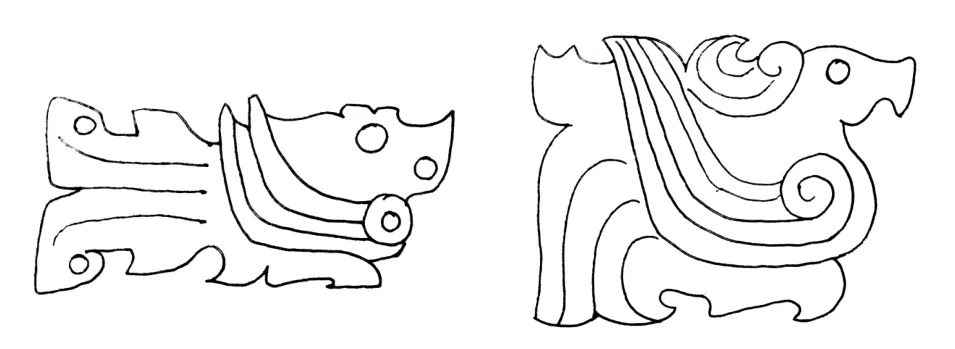

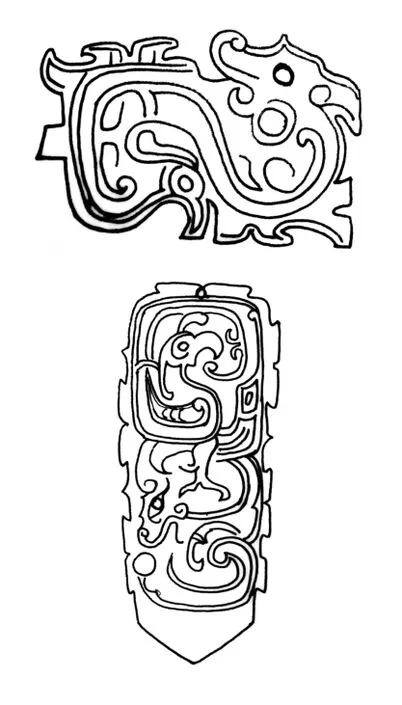

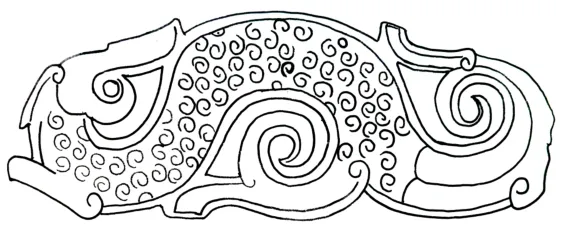

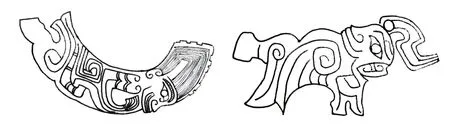

鸟翅是除尖喙以外最能体现鸟类特征的部位。史前时期鸟翅表现方法简单,一般是用三至四条平行线纹作为象征(图8)。从商代开始则有了装饰感更强的固定化表达,大致分为两种:一种是螺旋线纹加上平行线纹的组合,另一种是抽象多变的羽纹。前一类翎纹始于商,是在鸟羽形态的基本原型上做简化的艺术处理。如商代妇好墓出土玉鹦鹉(M5:368)所饰为此类翎纹,即螺旋线纹加上三条平行线(图9)。至西周时期,这种表现方法广泛流行,成了鸟翅翎纹的主流形式。这一时期的凤鸟往往在鸟翅下还配有拖长的羽尾,湖北随州叶家山西周曾国墓出土的玉鸟基本上均为此定式(图10)。战国时期,这一类型的翎纹仍然沿用。如湖北九连墩楚墓出土的对鸟玉佩,其上饰翎纹虽在整体面积占比上有所缩小,但基本表现形式未变(图11)。

图7 具鸟喙轮廓玉梳

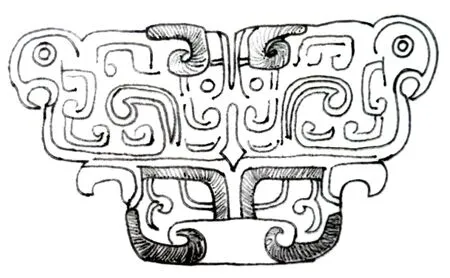

羽纹是另一种常见的鸟翅饰纹,其为脱离鸟羽原始形态后的进一步艺术化再现,表现形式也更为丰富,设计巧妙。商代时常见一类玉质或骨质的镂空嵌片,这类嵌片均是羽纹造型(图12)①中国社会科学院考古研究所 广东省博物馆编《妇好墓玉器》,岭南美术出版社,2016年版,第159页。。玉器上的羽纹设计大形与之相同,在基本的构型原则下有多种的变化(图13)。妇好墓出土玉鸟多身饰羽纹,面貌不尽相同(图14)。西周时期,羽纹作为翎纹依然普遍,这一时期的羽纹风格流畅蜿蜒,线条更具张力(图15)。如陕西扶风黄堆村25号墓出土的龙凤合雕玉器,凤身所饰羽纹线条与其上龙身通连,具连贯性。山西曲沃北赵晋侯墓出土的龙凤纹柄形器上,凤鸟所饰为圆首尖勾型羽纹,也为西周常见。

图8 史前玉鸟

图9 妇好墓出土玉鹦鹉

图10 叶家山曾国墓出土玉鸟

图11 九连墩楚墓出土对鸟饰

图12 妇好墓出土各类羽纹玉嵌片

龙是古代先民心中的瑞兽和保护神,也是中华民族精神的象征。龙纹贯穿玉器发展史的始终,是在早期玉雕中与凤纹同等重要的纹饰,对我国传统文化产生了巨大影响。龙的形象是多种现实生物的组合,发端于史前成熟于商。最早的玉质龙形器物是史前先民创作的圆雕C型龙。史前玉龙着重刻画龙首部,龙身并无过多装饰,仅用斜刻线表现脊部长鬃。商代玉龙身躯由史前时期的C型变为S型,整体造型灵动感增强,龙身纹饰更为丰富,后世玉龙沿用的固定化表现方法多出现于商。商代玉龙均为臣字目,这一特征一直保留到西周早期。西周玉龙虽沿用臣字目,但逐渐产生变形,眼角线拉长且稍尾内勾。到春秋时期,臣字目已被简单化的椭圆眼替代,战国时,眼部则常略去不雕。从眼部特征即可看出,不同时期玉龙形态各异,但从商到东周时期,有关龙纹的一些基本表现方式是固化承袭。

图13 玉器上的各类羽纹

图14 妇好墓出土饰羽纹玉鸟

图15 西周时期龙凤合雕玉器

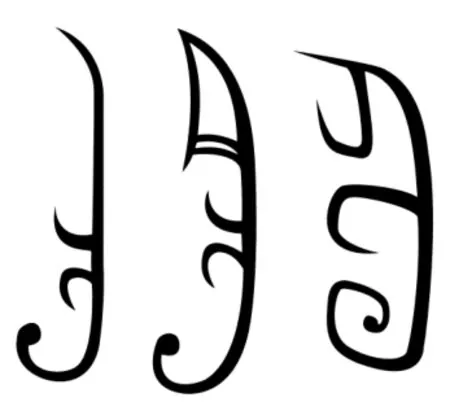

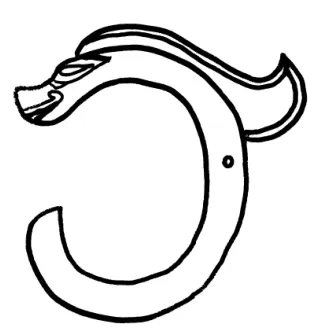

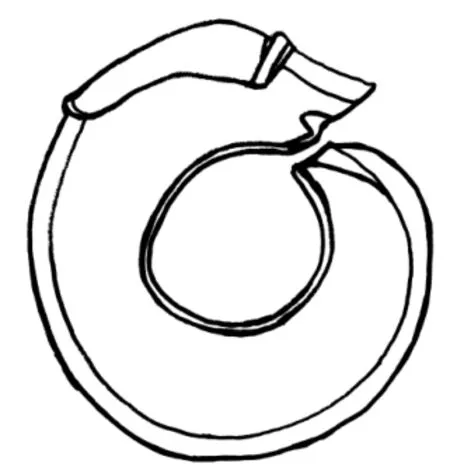

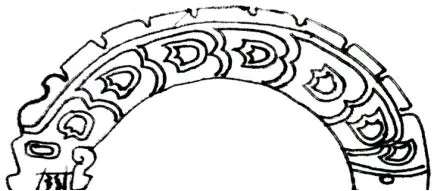

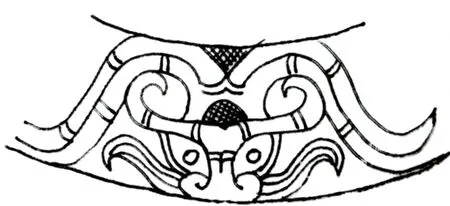

如玉龙自初现于红山文化,吻部即表现出上端凸起的特征,红山文化典型的C型龙均以此表现方式刻画龙首(图16)①辽宁省文物考古研究所《辽宁牛河梁红山文化“女神庙”与积石冢群发掘简报》,载《文物》1986年第8期。,在后石家河文化墓葬中出土的C型龙,也继承有此特征,较之红山文化区出土的,龙首变得更为尖凸(图17)②荆州博物馆编《石家河文化玉器》,文物出版社,2008年版,第96页。。至商代,玉龙进一步强化了凸吻的表现特征,变凸起为外卷,如妇好墓出土的玉龙,呈现出吻部的明显卷翘(图18)。西周时,龙首进一步发展为上唇外卷上翘,下唇内卷回勾的特征,即形成了龙首的表现范式(参见上文图15中黄堆村出土龙凤合雕玉器的龙首特征)。至春秋时期,玉器上的龙纹往往被化整为零,隐匿在云纹组成的图案之中,特征的龙首成了识别龙纹的关键所在。这类龙首虽趋于抽象,但仍具有上端卷起,下端内勾的形式,一般旁饰圆形龙眼(图19)。由云纹组合拼凑而成的龙首纹,常组合成若干单元,如同组件一样按一定规律排列,布满器物表面。战国时期,龙首仍是延续商以来玉龙吻部上卷下勾的特征,并逐渐强化了吻部上下的长度差,而楚式玉龙的这一长度差尤为明显(图20)③荆州博物馆编《荆州楚玉》,文物出版社,2012年版,第136页。。

二、龙身鳞纹的表现方式

石器时代,龙身几乎不加装点,从商代开始,龙身普遍饰鳞纹,后世玉龙几乎都有带有各自时代特色的鳞纹。商代最典型的龙身鳞纹是菱形格纹、重环纹。妇好墓出土了各种类型身饰菱形格纹、重环纹的玉龙。如圆雕玉龙M5:408菱形格纹从首至尾满布排列(图21)④中国社会科学院考古研究所 广东省博物馆编《妇好墓玉器》,岭南美术出版社,2016年版,第337页。。璜形玉龙M5:917身饰七个连贯的重环纹(图22)⑤中国社会科学院考古研究所 广东省博物馆编《妇好墓玉器》,岭南美术出版社,2016年版,第327页。。相较于菱形格纹,重环纹延续时间更长。西周时期装饰龙身的重环纹一般个数减少,而形态更修长(图23)。在战国时期,重环纹演变为花朵型纹,这类纹饰在楚式玉龙上时常出现。如美国佛利尔美术馆藏的一件楚式玉龙,龙身所饰即为花朵形鳞纹(图24)①陆建芳《中国玉器通史(战国卷)》,海天出版社,2014年版,第277页。。菱格纹、重环纹、花朵型纹均是龙鳞纹在不同时期的变形,谷纹、云纹等虽然也用来装饰龙身,但不应视为鳞纹。

图16 红山文化三星塔拉玉龙

图17 石家河文化墓葬出土玉龙

图18 妇好墓出土玉龙

图19 春秋时期龙首纹

图20 战国中期楚式玉龙

图21 妇好墓出土玉龙

图22 妇好墓出土璜形玉龙

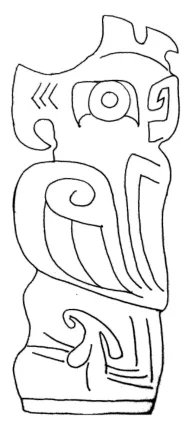

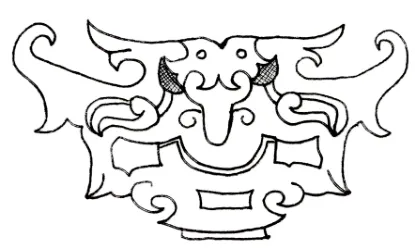

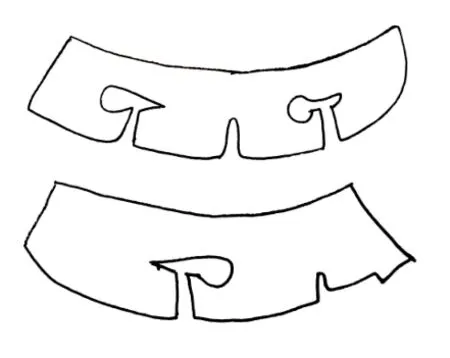

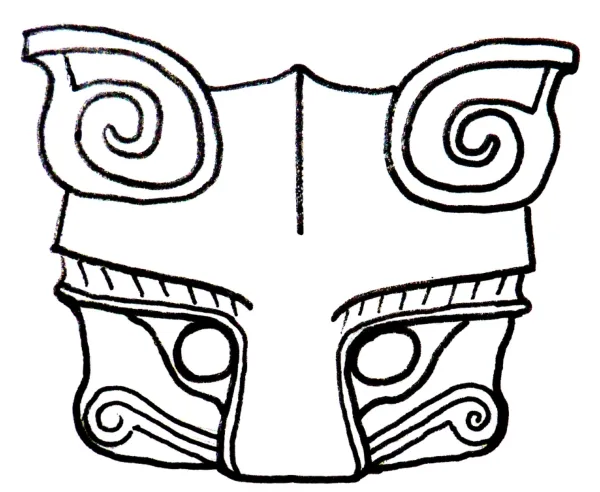

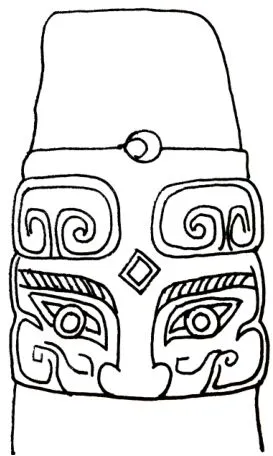

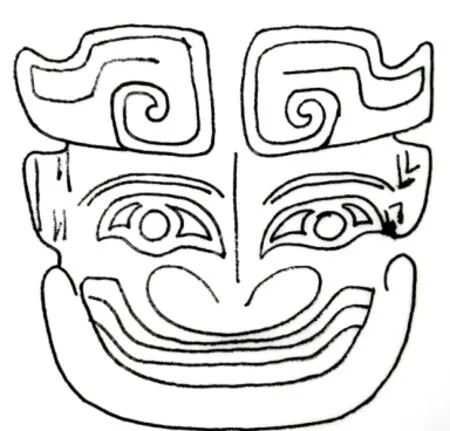

兽面纹指刻画动物正面头像的纹饰,也称神灵纹。宋代金文学家称青铜器上的兽面纹为饕餮纹,实则缩窄了概念,有失准确性。兽面纹是广义上的称谓,其原型有虎首、牛首、龙首等。商周的兽面纹继承于史前时期,迄今最早的典型兽面纹见于新石器时代良渚文化玉器,以椭圆大眼、阔嘴、獠牙为其基本特征,最常出现在玉琮上,为折角立面的雕刻(图25)。这种雕刻方式强调兽面的一双大眼,石峁遗址出土的石刻兽面亦是同类意匠,折立器形的两旁对称雕琢双眼表示简约的兽面(图26)。商周以来,兽面纹作为主要纹饰大量出现在青铜和玉器上,是权势、地位的象征。商周时期的兽面纹造型更加繁复,石器时代折角立面的兽面布局不再常见,但在平面雕刻中仍是强调以鼻部为轴的对称性,且普遍具有固定化的面部结构。

商周流行的兽面纹造型从新石器时代晚期开始就有了基本定式。首开先河的是石家河文化的虎头像。石家河出土的众多玉虎头像基本造型特征同一,均是眉、鼻贯通,眉部横切,鼻部至底,将面部空间主要分割为三个部分(上额及两颊),双目紧贴鼻端两旁,强调对称感(图27)。后世的兽面纹或是眉眼形状相异,或是加有各种附饰,但基本的造型布局始终保持不变。如商代兽面纹尽管强化了臣字眼,但面部结构与史前兽面无异,妇好墓出土的一件玉斧上表现的兽面纹与石家河时期的虎首有极高的相似性,甚至保留了鼓腮的特征(图28)②中国社会科学院考古研究所 广东省博物馆编《妇好墓玉器》,岭南美术出版社,2016年版,第187页。。西周时期,兽面线条更柔和,尽管眉目形态有变化,但结构要素仍是继承的(图29);春秋时期兽面纹的兽角同龙首、凤首等形象结合,湖北京山曹门湾曾国墓出土的玉兽面属此类,首部上端为前文中述突出鸟喙的对称凤鸟纹,但去掉烦琐的辅助纹饰,主体仍是典型兽面的基本型(图30)。战国时期,兽面纹两旁有时增加了灵动感的附饰,如胡须、角、部分身躯等,面部轮廓也发生了变化,但以鼻部为中线,并直通到底,双目紧贴两旁的布局方式是一以贯之的(图31)③荆州博物馆编《荆州楚玉》,文物出版社,2012年版,第40页。。

图23 叶家山曾国墓出土玉龙

图24 美国佛利尔美术馆藏玉龙

图25 良渚文化玉器上的兽面纹

图26 石峁遗址出土石刻上的兽面纹

图27 新石器时代兽面纹

图28 商代兽面纹

图29 西周兽面纹

图30 春秋兽面纹

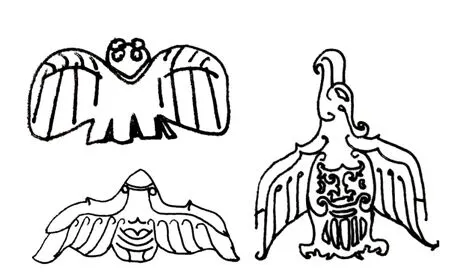

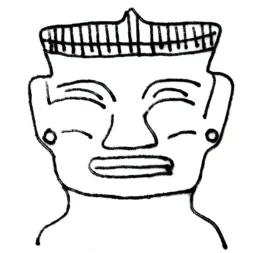

以人类自身为主题的玉雕创作出现较晚。在早先的族徽和图腾体系中,各种灵兽是先民主要的崇拜对象,故动物纹玉雕占绝大多数。随着祖先和巫觋崇拜的形成,以人为题材的玉雕作品逐渐显现。迄今所见最早的以人为题材的玉雕作品为凌家滩文化玉人。其典型特征是长方脸、方格纹冠(图32)。较早的还有良渚文化神人与神兽组合的纹饰图案,如族徽一样出现在众多玉器上(图33)。史前时期最具代表性的是石家河文化玉人头像(图34)①荆州博物馆编《石家河文化玉器》,文物出版社,2008年版,第26页。,其表现力强,对后来的人面纹造型影响深远。石峁遗址出土有史前比较罕见的侧面人像玉雕(图35)。至商代,人像雕刻蓬勃发展,妇好墓中即出土有15件各式人像玉雕,开侧面神人鸟兽合雕玉器及写实人物作品先河。商代人面纹常细致的表现脸部五官(图36)②中国社会科学院考古研究所 广东省博物馆编《妇好墓玉器》,岭南美术出版社,2016年版,第71页。。从商到西周,出现了大量的人龙、人鸟合体玉雕,神人常以侧面蹲踞形态呈现(图37)。战国时期,虽出现众多玉人,但这一时期的人物造型和商周的神人有较大区别,并未凸显神性,没有承袭神人的一般化特征。现以上述史前到西周神人面纹为例,归纳其在表现形式上的共性:

方形脸。下颌方圆是从史前到商周时期人物面型的普遍特征。商周时期常见侧面人像,其人物面部从嘴角到耳根平阔的线条也可显出方形脸的刻画特征。

宽鼻阔嘴。从新石器时代开始,人面鼻部多为蒜头形,鼻翼圆厚。石家河文化神玉人面纹上为典型的蒜头鼻,且多为半浮雕刻画,从侧面看,鼻梁隆起较高,石峁文化侧面玉人像亦是相似特征。西周人鸟合雕玉器,多是侧面形象,同样能显示出圆厚的鼻翼及隆起的鼻梁。在宽鼻下,往往有与之搭配的阔嘴,也是神人面纹的固定特征。

夸张的冠饰。神人的特殊性通常用冠饰来体现,大多甚为夸张。凌家滩文化和良渚文化玉人头顶冠饰,均表现为中部尖凸的介字形冠。石家河文化玉人是几个层级的抽象对鸟组成的仿生头冠。商周时期的合体神人形象往往具有高耸直立的毛发式头冠。

图31 战国兽面纹

图32 凌家滩文化玉人头部

图33 良渚文化神人面纹

图34 石家河文化玉神人头

图35 石峁文化玉人头

图36 妇好墓出土玉神人头像

图37 人鸟合雕玉器

以上是对几种重要玉雕母题各自的固定化表现方式做出的归纳。在其他玉雕母题中,也有共用的表达模式。如人面纹和各类兽面纹均用卷云纹象征耳部,又如龙、虎、鸟、鱼的足部也均是同一种表现方法,在此不多赘述。

这些固化模式如同约定俗成的玉雕语言,体现了中国早期玉雕的发展脉络和连贯性。纵观中国早期玉雕作品,从未出现过纹饰的杂乱堆砌或是造型的突兀变形。这与表达模式框架的建立不无关系。由于玉器早期在中国是与原始宗教思想、身份等级意识、礼法道德观念相关联的重要器物,玉雕艺术可说是集中了古代先民的最高智慧。迄今,绵延八千年①辽河流域的兴隆洼文化距今8000年,有成熟的玉器。的中华玉文化仍然存续,但当代玉器制品的表达内容及形式却较为单一。或许,我们能从中国早期玉雕中找到灵感来源,提取具有代表性的传统玉雕纹饰、造型方法,接续古代玉器的美学设计思想。本文所述早期中国玉雕中约定俗成的表达范式或许还有缺漏,希望今后有更多学者做更深程度的挖掘,进一步探索传统玉雕艺术特征。期待古代玉文化能与当今玉雕设计理念有更好的融合,使玉文化得到较好的传承和发展,对提高当今玉雕设计水平有所助力。