科学设计学习目标发展学生核心素养

——三年级“集合”一课教学设计的思考

四川省广汉市教学研究教师培训中心 蒋玉国

教概念还是教解决问题的策略,这是一个教师的教学观念问题。概念反映的是数学的基础知识,对于学生的数学学习起着奠基的作用。但是,小学阶段有些数学概念并非是需要学生理解和掌握的,多数情况下是渗透概念反映的数学思想方法。如果把它当作学生需要理解的概念来教,既超出了课标的要求,加重学生学习的负担,又对学生一定时期的学习没有多大的价值。对于这样的内容,就需要教师在充分了解学情的基础上,把握好课标的要求,设计出科学的学习目标,引领学生数学核心素养的发展。

一、分析学情,准确把握课型特点

《义务教育数学课程标准(2011版)》要求:“在实践活动中,了解要解决的问题和解决问题的办法;经历实践操作的过程,进一步理解所学的内容。”对于人教版教材三年级上册104页“集合”第一课时,有的教师做了如下分析。

(一)学什么

本课要解决的问题是:参加两项比赛的总人数和实际参加人数不同,从而引发学生认知冲突,引导学生分析、观察,找到人数为什么不同的原因,并计算出参加比赛的实际人数。那么如何解决这个问题?——组织引导学生探索形成集合圈来表示参加不同比赛项目的学生,根据集合圈进行列式解决问题。在实践操作过程中,引导学生正确地解释集合圈各部分的意义(可简单介绍集合圈又叫“韦恩图”)。

(二)怎么学

结合情境实例,组织学生通过观察、思考、分析、交流、猜想等,充分感知集合圈形成的过程,体会集合圈简洁明了的优点,并列式解决相关问题。

(三)学到什么程度

一是学生初步认识集合圈,能正确说清楚各部分的意义,发现体会集合圈简洁明了的优点;二是学生能正确使用集合圈表示各部分意义,并正确列式计算解决相关问题。

基于上述分析,设计如下学习目标:(1)结合情境,探索集合圈的形成,能正确说清楚集合圈各部分表示的意义;(2)结合情境,通过观察、思考、交流,能正确使用集合圈表示各部分意义,并正确列式解决相关问题。

上述分析有无问题呢?翻看人民教育出版社三年级上册教学参考书,书中这样描述教学目标:“让学生经历维恩图的产生过程,能借助直观图,利用集合的思想方法解决简单的实际问题。”教学过程中这样设计:“在数学上,我们把参加跳绳比赛的学生看作一个整体,叫作一个集合;把参加踢毽比赛的学生看作一个整体,也是一个集合。今天我们就来研究集合(板书课题:集合)。”不难看出,做上述分析时,该教师是认真阅读了教学参考书后得出的,有依据。上述教学无疑是在教学生学习集合及其相关概念。学生能学吗?学了有用吗?

仔细分析三年级学生,这个年龄段的学生要学习“集合”概念,着实有难度。联系到基础教育阶段学生的学习情况,数学学习一直到高一,学生才又用得上“集合”这一概念。那三年级的时候就教给学生这一知识,有必要吗?一个六年学习期间都不会用的知识,学了有价值吗?教材的编写意图真的就是在教学集合概念吗?

再看《义务教育数学课程标准》,在第一学段“数的运算”第8条有这样一句话:“能运用数及数的运算解决生活中的简单问题,并能对结果的实际意义作出解释。”这里的简单问题,无疑就是教材中编入的“重复计算的问题。”因此,这节课绝不是“集合”概念课,而应该属于解决问题的课型。教师要教给学生的绝不是集合及其相关概念,而是蕴含集合思想的解决生活中简单问题的策略。这样的分析也符合当前教学改革的要求。传统课堂一般是从概念出发,先解释问题,最后利用生活经验进行验证,这样教会的是数学知识。而现代课堂从真实情境出发,引导学生用数学的眼光观察,用数学的思维思考,用数学的语言表达,在把握数学内容的本质的同时,发展学生数学学科核心素养。教会学生解决问题的策略,其实就是在培养学生的数学学科核心素养。

二、摘录课标,分解细化学习要求

“课程标准是一个国家教育目标的呈现,是编写教材、教学、考试的依据,是教育教学的根本大法。”要在课堂落实立德树人的要求,达成“培养什么人”“为谁培养人”的目标,就需要教师在一节节课中落实课程标准。然而,课程标准是国家对一门课程的总体要求,比较笼统、抽象。因此,教师在教学前,需要对课标进行分解,在细化课标要求的基础上,才能确定好一节课的学习目标。

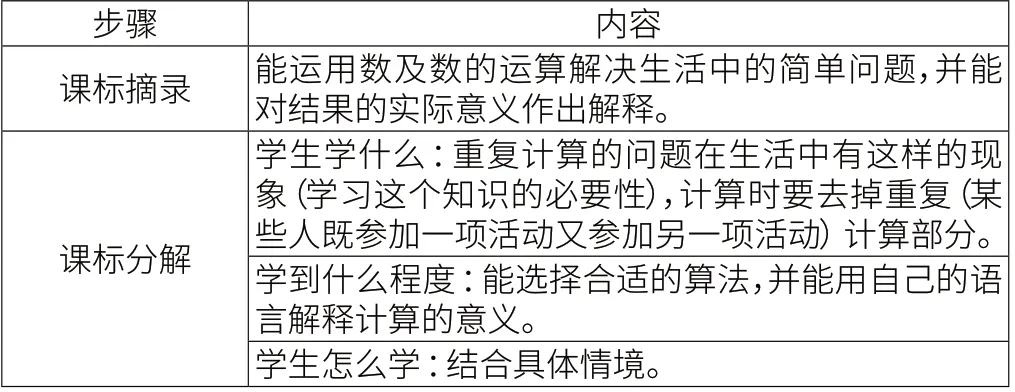

课标分解需要做好四步:一是摘录课标;二是分析学生学习什么内容;三是明确学习到什么程度;四是在什么条件下去学习。从而为学习目标的制定提供科学依据。下面结合“集合”一课分析如下。

摘录课标,“能运用数及数的运算解决生活中的简单问题,并能对结果的实际意义作出解释。”名词是“生活中的简单问题”,在这里就是生活中出现的重复计算人数的简单问题。

本节课学生学什么?重复计算的问题在生活中有这样的现象(学习这个知识的必要性),计算时要去掉重复(某些人既参加一项活动又参加另一项活动)计算部分。

学到什么程度?课标要求是“运用”。《义务教育数学课程标准》在附录中对“运用”解读为:综合使用已掌握的对象,选择或创造适当的方法解决问题。教育目标分类学相似的目标是“应用”,“应用涉及使用程序去完成练习或解决问题。”结合教材内容,这里可以分解细化为:能选择合适的算法,并能用自己的语言解释计算的意义。

在什么条件下学习?结合具体情境。例如,有9个学生参加跳绳比赛,有8个学生参加踢毽比赛,其中有3人既参加了跳绳比赛又参加了踢毽比赛。在这样的具体情境下,就不能简单地用“9+8”计算有多少学生人数,因为“9”里面计入了“3”个参加踢毽的学生,“8”里面计入了“3”个参加跳绳的学生,简单用加法就出现了“重复计算”。在这样的情境下,需要把“重复计算”的部分去掉,即“9+8-3”或“6+3+5”“9-3+8”等。上述思考可列成如下表格。

步骤 内容课标摘录 能运用数及数的运算解决生活中的简单问题,并能对结果的实际意义作出解释。课标分解学生学什么:重复计算的问题在生活中有这样的现象(学习这个知识的必要性),计算时要去掉重复(某些人既参加一项活动又参加另一项活动)计算部分。学到什么程度:能选择合适的算法,并能用自己的语言解释计算的意义。学生怎么学:结合具体情境。

三、解读教材,制定课堂学习目标

教材是教师实施课堂教学的重要资源。“从现代教学论角度看,教科书具有提供有效信息、梳理知识结构、提供学习指导的功能。通常来说,课堂中使用的教科书的三大功能都达到了课程标准的要求。”因此,要制定好课堂学习目标,需要教师仔细研读教材。

一般而言,研读小学数学教材至少需要完成三步:第一步,研读例题。数学教材一般通过例题呈现数学知识,包括陈述性知识和程序性知识。如果讲清楚了例题,学生基本能够学会基础性知识,掌握基本技能,达到会做课后练习的目标。如本节课,教材通过统计学生参加跳绳和踢毽比赛人员的表格呈现例题,提出问题:参加这两项比赛的共有多少人?第二步,研读提示语。提示语常常引导学生理解数学知识中最重要、最关键之处,把握提示语有助于学生把握教材重点、难点。教材上本课的提示语“可是参加这两项比赛的没有17人呀?”这句话提出了本课学习内容的特点,引起学生思考。后面的“我发现有的人两项比赛都参加了”,回答了“没有17人”的原因。后面的提示语“怎样表示能清楚地看出来呢?”引起学生对本课学习内容的解决策略的思考。最后的“想一想:可以怎样列式解答?”从计算的角度提出解决问题的办法。第三步,研读习题。这里略。

根据前面的教材解读,可以设计出本节课如下的学习目标:(1)通过观察生活中的情境,发现有重复计算的问题;(2)能用画图、连线的方法表示重复参加活动的情况;(3)会选择合适的算法,解答出重复计算问题,并能用自己的语言解释计算的意义。

通过以上分析可以发现,小学数学教材中的“数学广角”,要结合学生的年龄特点和课标的要求,明确具体的课程内容。大部分是“数与代数”中的“探索规律”内容,学生要学习的内容是:找出其中的规律,并能用数学语言表达出规律。有些内容又是运用“数的运算”解决生活中的简单问题。

四、制定任务,设计课堂教学活动

“学习目标描述了学习的预期结果,我们就要设计任务评估学习是否发生、发生的程度。评估任务教师为了提供证据,让教师借以观察或者测量学习的行为表现,进而判断学生学习的发生程度。”也就是说,要想达成设计好的学习目标,就需要把目标分解为一个过程性的、可表现的具体任务。设计的评估任务要紧扣学习目标。如,针对前面学习目标1“通过观察生活中的情境,发现有重复计算的问题”可以提出任务:观察生活中有些人承担双重角色或参与了两项活动的现象,计算出其中的人数。学生完成了这项任务,通过直接计算,对比实际人数就能评估他们是否能“发现有重复计算的问题”,从而判断他们是否能达成第一条学习目标。依据前面的学习目标,制定出如下的评估任务:(1)出示生活中有些人承担双重角色或参与了两项活动的现象,计算出其中的人数;(2)用自己喜欢的方式(画图、连线)表示出生活实例中重复计算的具体情况;(3)结合图示列出算式并解释算式的含义。

依据前面的目标和评估任务,设计本节课的主要教学活动如下。

1.呈现生活中有人承担了双重角色的故事,引起学生注意生活中存在重复计算的问题。故事引入:周末了,爸爸叫我早点起床,告诉我去接待客人,今天家里要来两对父子。起床后不久,有人敲门,我满脸笑容地打开门,招呼客人进屋:1、2、3,呃,爸爸不是说要来两对父子吗?怎样才三个人呢?还有一个呢?我不好意思直接问客人,只好说:“两对父子,还差一个是等会儿来吗?”爸爸和客人一听,都笑了。我一摸脑袋:“咋回事呢?”

2.揭示学习目标,激发学生学习动机和注意方向。

3.出示教材中的情境,要求学生思考问题:“要计算一共有多少学生参加了这两项比赛,能用9+8计算吗?为什么?”

4.组织课堂活动,9个学生扮演参加跳绳比赛的学生,8个学生扮演参加踢毽比赛的学生,其中有3人两项比赛都参加。给学生两个圆圈,要求参加跳绳比赛的进入红色的圆圈中,参加踢毽比赛的进入蓝色的圆圈中。在这样的过程中间,两样都参加的学生会出现不知道怎样进入两个圈中间的现象,教师要引导学生想办法解决,让两个圈能把三人都圈上。通过角色扮演,在生活情境中体验重复计算的现象,并体会用集合思想解决问题的具体办法。

5.引导学生回忆角色扮演的情境,用画图分析思考为什么不能用9+8计算的原因。通过小组讨论、全班交流,提出解决这类有重复参加活动问题的计算方法,引导学生列出算式9+8-3、9-3+8、6+3+5。

6.要求学生解释上述每一种算式的意义,引导学生归纳解决重复计算问题的思路和方法。

7.组织学生完成教材中的相应练习,重点评价学生对重复计算部分的处理能力,从而达成学习目标。让学生学会运用数学眼光观察生活中有重复计算的现象,通过分析推理找出解决重复计算问题的方法,运用数学运算式子科学表达计算过程。在这样的学习过程中,发展学生数学学科核心素养。