核心素养视角下“乐练赛”体育课堂教学的实践与思考

《普通高中体育与健康课程标准(2017年版)》[以下简称《课程标准(2017年版)》]提出“高中学生在三年的体育与健康课程学习中需上满216课时,修完12个模块……1个模块一般为18课时。12个模块包含体能1个模块……”并指出“本课程的主体是运动技能学习和体能练习”[1]。课程改革體现出对体能的强化和重视,其目标是提升学生体质健康水平和促进学生体育学科核心素养的培育。《课程标准(2017年版)》指出,体育与健康学科核心素养主要包括运动能力、健康行为、体育品德。对此,体能练习有明显的促进作用,有助于提升学生的“运动能力”,养成良好的锻炼习惯和“健康行为”,培养学生遵守规则、公平竞争、勇于进取、顽强拼搏、追求卓越的品质,促进“体育品德”的形成。

然而,体能练习对运动强度和密度要求较高,且相对单调、枯燥。一些学生易产生畏难心理和厌学情绪,导致乐不起来、练不起来、赛不起来。基于“乐练赛”的教学实践探索为这些问题的解决提供了操作策略,让学生走出心理障碍,使其在玩中乐、乐中练、练中赛、赛中得,实现全面育人,促进学生健康成长。在教学实践中,笔者结合“乐练赛”体育教学理念,进行了与体能模块“体能练习”内容匹配的尝试,旨在抛砖引玉。

一、“乐练赛”理念下体能练习内容的匹配原则

“乐练赛”体育课堂教学实践以健康第一为指导思想,在设计层面立足“获得乐趣、掌握学练、享受比赛”3个基点,在操作层面围绕“学习乐趣的热度、运动技能的梯度、运动负荷的尺度、体育品德的高度”4个维度,落实“立德树人”根本任务,培育学生体育学科核心素养,促进学生的全面发展[2]。“乐练赛”中,乐是指乐趣,包括学习乐趣和运动乐趣;练是指学练,其中学生层面是掌握学练方法与技巧,教师层面是促进学生学练,并要把握适宜的运动负荷;赛是指比赛,包括运用比赛、享受比赛。对于体能练习来说,普通高中生进行1个模块18课时的体能练习,不仅容易产生厌倦,还容易造成运动损伤,需合理匹配练习内容,以促进课堂的实效。体能练习内容匹配应遵循增添乐趣、促进学练、享受比赛的原则。

1.增添乐趣

增添乐趣是体能练习匹配设计中首要考虑的基础性原则。学生形成与发展核心素养,其关键是激发和保持学生进行体育学习的动因[3]。由此,合理匹配体能练习内容,应关注学生本能的内在需求和学习意愿。体能练习内容匹配合理,有助于学生享受乐趣,较大程度上转移学生经受磨炼的短暂“痛苦”,让其生理、心理得到“调节”。以心肺耐力+腰腹力量组合为例,学生进行心肺耐力练习后,大多数学生处于短暂身体不适的状态,稍事休息后,可安排6~7名学生一组,手拉手(有助于相互借力)围圈席地而坐进行仰卧起坐练习,锻炼腰腹力量(学生运动半个小时后,有助于腹部减脂)。同时,大家一起大声数数,在欢快的练习中享受乐趣,忘却痛苦和疲劳感。另外,体能练习内容匹配合理,有助于增加学生在练习中获得成功的次数,促使产生积极的情感体验。学生在体能练习中享受到了乐趣,有助于促进学练的进程和掌握学练的方法与技能,使之更有激情地参与比赛。

2.促进学练

《课程标准(2017年版)》多处使用了“学练”一词,可见,教师促进学生学练是课程标准所提倡的指向。“乐练赛”体育教学实践对“学练”进行了落实和体现。体能练习合理匹配有助于教师控制适宜的运动负荷,体现学生学练的科学性,避免运动负荷过高使学练进程中断。《课程标准(2017年版)》指出:“每节体育与健康课学生的平均心率,即运动强度,应达到140~160次/分。”建议在体能练习匹配时,多采用补偿性体能练习,使人体上下肢得到均衡锻炼,促进控制适宜的运动负荷。如,跑类练习(速度),配上肢力量素质练习,有助于控制运动负荷,提高学生的运动能力,培育学生体育学科核心素养。

体能练习合理匹配帮助学生掌握运动技能,促进学生学练的实效性。体能不仅与健康相关,而且是运动技能形成和发展的基础。体能练习是人的统一整体参与练习,通过力量、速度、耐力、协调、柔韧、灵敏、反应时等素质综合表现出来的运动方式。而运动技能是运动技术的掌握和运用,与体能练习相互影响、相互关联。依据运动技能迁移的原理,增进运动技能的正迁移,有助于学生掌握运动技能。例如,短跑发展学生速度,力量、协调性也会相应得到提高。反之,进行腿部力量和身体的协调性练习,将对学生短跑速度的提高也有帮助。可见,此时的力量和协调性素质对短跑运动技能产生正迁移。产生正迁移的体能练习匹配主要有:“心肺耐力+灵敏”“心肺耐力+柔韧性”“力量+速度”“力量+协调性”“速度+协调性”“柔韧性+平衡性”等。一节体能练习课一般主要兼顾两项身体素质优化组合,有利于促进学生身体素质的全面发展,较难控制适宜的运动负荷时,可多添加一项身体素质项目组合。如,“柔韧性+平衡性”组合时,添加速度素质,形成“柔韧性+平衡性+速度”三项素质组合;“灵敏+柔韧性”组合时,添加力量素质,形成“灵敏+柔韧性+力量”三项素质组合。上述组合既利于教师把控适宜的运动负荷,又利于学生掌握运动技能,提高学生的运动能力。可见,促进学练原则,是体能练习匹配设计中的实效性原则。

3.享受比赛

对比球类项目,体能练习课的教学比赛组织难度相对较大,应以学生“享受比赛”为突破口,增加学生获得感,创造教学比赛的新亮点。享受比赛是在增添乐趣、促进学练基础上的升华,最大限度激发学生的运动激情,产生积极的运动体验。在体能练习课的比赛中,胜利者获得成功的喜悦,建立自信心理,而失败者通过挫折强化了受挫心理的承受力,均促进良好心理结构的形成。良好的心理结构,有利于驱动内部行为倾向,产生动力性行为倾向,实现外显行为活动。教师应引导比赛(外显行为活动)的价值观,正确对待比赛的胜负,赢的不骄不躁,输的不失尊严,促进其体育品德的形成。常见便于组织比赛的体能练习有:心肺耐力(折返跑、跳绳接力赛等)、灵敏性(“Z”字形跑、折返跑接力赛等)、协调性(单足跳、钻栏架接力赛等)、速度(加速跑、牵引跑接力赛等)等练习。相比之下,柔韧性、肌肉力量、肌肉耐力、力量、反应时、平衡这些体能素质组织比赛难度会大些。

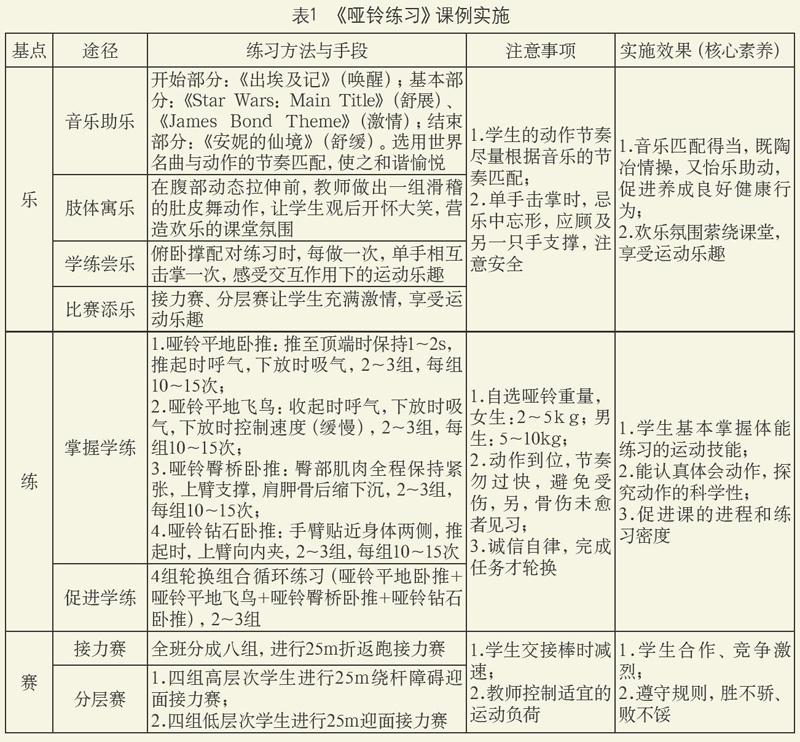

二、体能练习内容匹配的课例实施

在《哑铃练习》一课中,笔者以哑铃练习、25米折返跑(匹配)为教学内容。学习目标为让学生基本掌握啞铃的练习方法,发展学生胸大肌,改善胸部形态及手臂力量,锻炼学生意志,培养合作精神、竞争意识,培育学生体育学科核心素养。准备部分采用慢跑热身、动态拉伸,活动各关节;基本部分包括俯卧撑练习激活肌肉群、体能练习的运动技能学习、循环组合练习(4个单项依次循环练习)、25米折返跑接力、分层接力赛;结束部分采用放松操进行放松,同时,对侧胸部、臂后侧部、肩部的肌肉群进行静态拉伸。

“乐练赛”体育课堂的“乐”“练”“赛”不是孤立存在,而是乐中练、练中赛、赛中乐,彼此相铺相成、相互促进。教师让体育课堂充满乐趣,会促进学生的学练;学生学练质量高,为精彩的比赛提供铺垫;而通过比赛,又反向作用于学生,不仅巩固了动作技术和掌握好运动技能,同时让学生享受运动激情所带来的乐趣。课中“乐”“练”“赛”的占比是灵活可变的,可根据课堂需要进行科学合理的分配,力求共荣共生,互为一体。有的课例“赛戏”成分较多,进行多元的比赛,占课时比例相对多些。就本次课例而言,是以学练为主,“练”在课中的比例相对就多些。具体操作见《哑铃练习》课例实施(表1)。本课例是“乐练赛”体育教学理念下的教学实践课,紧扣“乐”“练”“赛”的实施,实现教学目标,培育学生体育核心素养。音乐助乐、肢体寓乐、学练尝乐、比赛添乐,帮助学生获得乐趣。各种哑铃练习让学生掌握哑铃学练方法,以及轮换组合循环练习,促进学生学练。采用接力赛和分层赛,丰富课堂教学比赛的形式,让不同层次的学生在比赛中均有机会获得成功感,促进教育公平。

三、结束语

“乐练赛”体育教学理念为体育教学改革提供了新的视角,是落实体育学科核心素养的创新理念。在体育课堂里,“乐趣”成为新时代学生体育锻炼的意愿需求,是提升学生健康行为的基础;“学练”是提高学生体质健康水平、运动能力的保障;而“比赛”是提升学生体育品德的助推器。高中体能模块“体能练习”匹配应遵循增添乐趣、促进学练、享受比赛原则。合理选取体能练习匹配内容,有助于营造欢乐课堂氛围,促进学生积极主动学练,提升课堂实效。“乐练赛”体育教学理念处于初创阶段,尚存不足、有待完善,希望同仁们给予指正,并从多元的视角丰富其教学理念,使之更好地为体育教学服务,提高教学质量。同时,建议从运动训练、课余训练、大课间活动等新的领域,尝试把“乐练赛”体育理念在实践中运用、传播。

[本文系全国教育科学规划国家级课题 (BLA100102);广州市越秀区教育科学“十三五”规划项目(越学科类[2016]15号]

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中体育与健康课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[2]黄宁波.案例反思,助创“乐练赛”体育教学理念[J].体育师友,2020,43(1):31-32.

[3]邓若锋,邹美文.培育学生体育学科核心素养的教学操作要义[J].中国学校体育,2018(1):37-40.