国外残障学生欺凌干预研究综述与展望

杨梨 王曦影

摘 要:目前绝大多数成熟的欺凌干预项目都是针对普通学生群体,而对面临着更高校园欺凌风险的残障学生却鲜有关注。通过系统收集WOS数据库中2009年以来有关残障学生欺凌干预的英文文献,最终选取符合标准的12篇核心文献,从研究设计、干预对象及其欺凌行为特征、干预措施、干预评估及效果这四个方面对相关文献进行总结分析。未来研究需要注重筛选和区分干预对象,拓展更具针对性和整合性的干预措施,更准确、全面地评估干预结果。

关键词:残障学生;校园欺凌;干预研究;研究综述

中图分类号:C916文献标识码:A文章编号:2096–7640(2021)03-0023-07

■ 基金课题:重庆市社会科学规划青年项目“重庆市预防小学生欺凌的社会工作服务模式研究”(2019QNSH39);中国青少年研究会项目“困境家庭子女教育支持的干预路径研究”(2021B01);北京师范大学教育学部惠妍国际学院国际联合基金项目“教育公平、性别平等教育与青少年文化研究”(ICER202005)。

一、前 言

目前,国内研究和政策文件尚未统一特殊教育对象或特殊儿童的定义。“残疾人”这一称谓既不符合国际惯例又带有一定负面色彩,统一用“障碍”代替“残疾”来称呼身心缺陷者更符合功能描述。[1]本文使用“残障学生”这一称谓,它是指存在一定身心障碍、面临特殊性发展问题的在校中小学生。国际经验表明,特殊教育对象不应仅局限于视力障碍、听力障碍和肢体残障等常见障碍者,还应包括智力障碍、精神障碍、语言障碍、罹患疾病影响学习能力等多种类型障碍者。[2]基于此,障碍类型多样、程度各异的残障学生都是本研究关注的对象。

融合教育已经成为世界各国普遍采用的特殊教育形式,我国融合教育主要采取“随班就读”方式。[3]融合教育为残障学生适应社会生活和健康成长提供了重要机会。然而,融合教育环境中残障学生可能面临同伴群体的排挤与歧视,并遭遇更高比例的欺凌、受害行为等问题。[4-5]我国融合教育已经进入质量提升阶段,心理教师、社会工作者等所提供的专业支持服务是提升融合教育质量的有力保障。[6]有效预防和减少残障学生校园欺凌是专业支持服务的重要内容之一,但至今残障学生校园欺凌的研究和实践却并未得到足够重视。

研究表明,与普通学生相比,残障学生受欺凌和欺凌他人的风险都更高。[7-8]然而,有关残障学生欺凌干预的研究还比较少。笔者在CNKI期刊数据库检索了主题词包括“残疾”或“残障”和“欺凌”或“欺负”的中文文献,一共获取7篇论文,其中只有李丹等人的一项研究理论阐述了融合教育中校园欺凌的干预策略。[4]国外的相关研究虽然也不多,但在研究设计、干预措施及其效果评估等方面有许多值得借鉴之处。Houchins等对1980—2015年期间发表的英文文献进行搜索,最终对六项残障学生欺凌预防和干预研究进行了系统综述。[9]但该综述仅仅搜索了PsycINFO 数据库的相关文献,加之当时残障学生欺凌的研究还处于起步阶段,最终他们只找到了六项符合标准的研究。陈奕桦和谭蕾也对残障学生校园欺凌的已有研究进行过综合性述评,但仅提及两项针对残障学生的干预项目。[10]本文旨在细致地梳理开展残障学生欺凌干预的英文核心论文,呈现国外残障学生欺凌行为特征和具体干预措施,并比较不同干预对象、干预设计及干预措施的效果,从而为国内学者和实务界更有效地开展残障学生欺凌干预研究和实践提供借鉴和参考。

二、研究方法

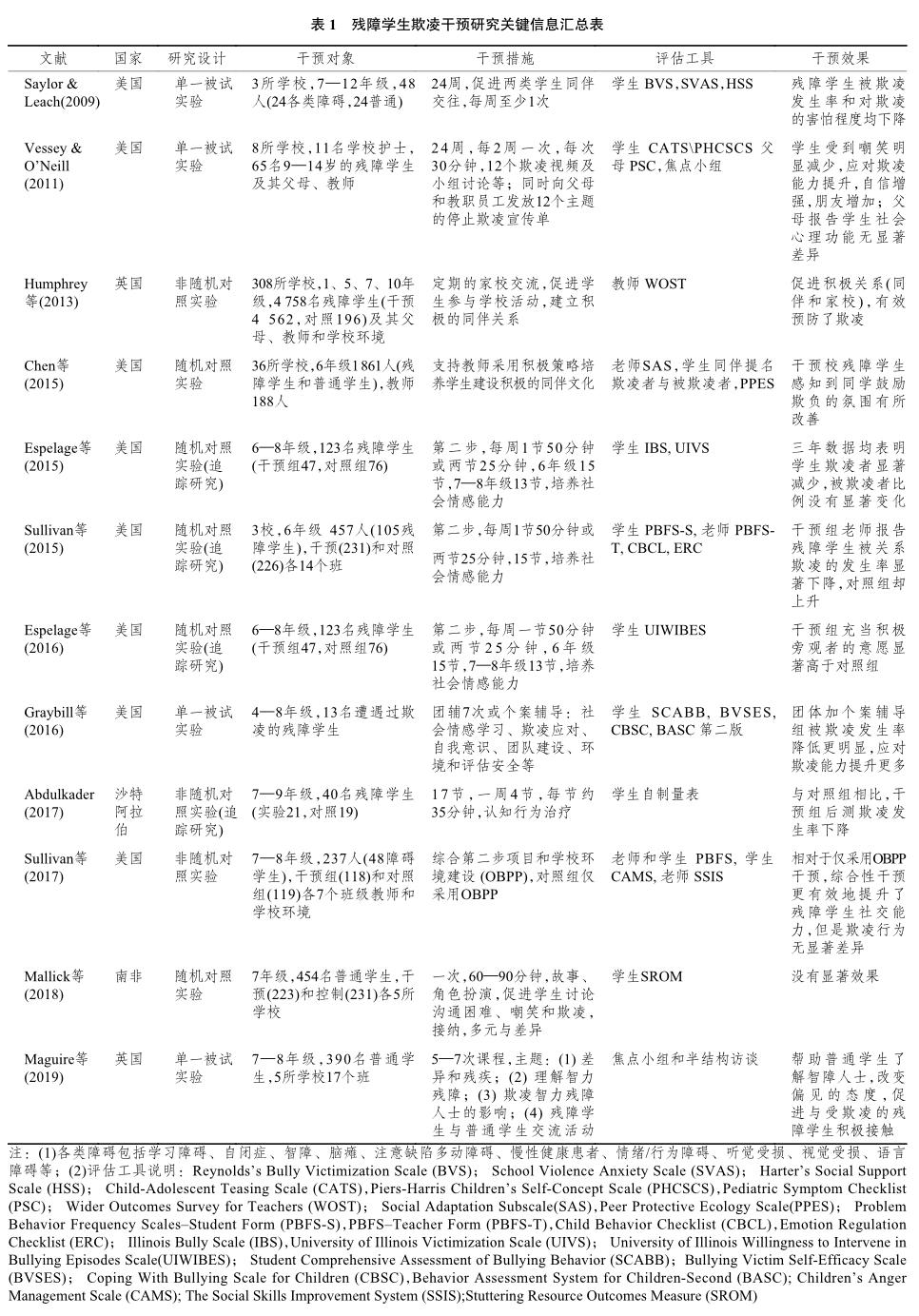

为了解残障学生欺凌干预研究现状,本研究主要采用主题词搜索方式进行文献搜索,并通过一定标准筛选文献。检索和筛选文献的过程分为四步。第一步,本研究以WOS(Web of Science)数据库核心合集 (包括SCI-E,SSCI) 作为文献数据来源,采用高级检索条件“TS=(Bully OR Bullies OR BullyVictims OR Bullying) AND TS=(Intervention OR Program OR Outcome OR Evaluation OR Effect OR Prevention OR Tackling OR Anti-bullying) AND TS=(Disability or Disabilities)”进行检索,同时限定文献语言为“English”,文献类型为“article”;文献日期范围为2009—2020年,最后检索结果包括210篇同行审议学术期刊的英文文献(检索日期为2021年1月9日)。第二步,笔者通过浏览文章标题和摘要,删除研究对象不是残障学生、研究内容不属于欺凌干预的文献,得到79篇文献。第三步,笔者设定具体筛选标准:(1) 研究主题是探究残障学生欺凌干預的实证研究;(2) 研究对象为残障中小学生,若包含其他研究对象(包括普通中小学生、父母和教师等),主要是为了将他们作为研究对象的对照组或合作伙伴,以达到干预残障学生欺凌的目的;(3) 研究采用前后测干预设计,并汇报了干预过程和干预效果。通过阅读全文,筛选出符合以上标准的文献10篇。第四步,为了更全面地获取文献,笔者通过查阅这10篇文献的参考文献,进一步获取符合标准的文献2篇。最终共有12篇文献被纳入到本研究当中(见表1),其中Espelage团队撰写的两篇文章运用同一数据分别评估了残障学生欺凌行为及积极旁观行为改变状况,另外Sullivan团队也有两篇文章,这说明这两位作者所在的团队是该领域的核心作者,同时也说明关注该领领域的研究者还不够多。

三、残障学生欺凌干预研究的重点内容

(一) 研究设计

通过对文献的整理发现,12篇文献中有8篇设置了对照组(5篇随机对照实验,3篇非随机对照实验),另外4篇是仅对实验组干预的单一被试实验。这些干预研究主要采用随机对照和类实验方法开展研究,研究设计比较严谨。相对而言,单一被试实验设计只观测实验组在干预前后的变化,其干预效果的可靠性会受到一定程度影响。另外,12篇文献中仅有4篇文献采用追踪评估方法,不过具体追踪设计差异较大,追踪次数3—4次不等,时间间隔有的为数周,还有的则为半年或一年,且维持期长短不一,长则2年半,短则3个月。在理解干预效果时,我们需要注意到不同的干预设计在效果的可靠性和持续性方面存在的差异。

(二) 干预对象

从干预对象来看,干预对象主要针对学生群体(9篇),还有部分研究将残障学生的教师、父母等纳入干预范围。从年级分布来看,服务对象主要为6—8年级学生。从学生障碍类型来看,除了3项研究特别针对学习障碍、口吃和智力障碍三类残障开展欺凌干预服务之外,其余研究并未专门区分残障类型。在障碍类型的评估方法方面,5项研究通过所在国家或地区相关政策或学校规定来筛选残障学生;仅有2项研究采用了儿科症状量表(PSC)[11]、StanfordBinet智力量表和Zayat学习障碍量表等专用量表[12]来评估残障学生状况;另有5项研究并未说明残障学生的评估方法。

(三) 干预措施

已有殘障学生欺凌干预措施主要包括残障学生,同伴关系,教师、学校和家长的社会支持环境三个方面的内容。

1. 针对残障学生的直接干预措施

为残障学生提供社会情感能力培养和欺凌认知、应对技能培训是最普遍的预防欺凌措施。社会情感学习项目被证明在干预普通学生欺凌行为方面具有显著效果。[13]Espelage等[14-15]和Sullivan等[16-17]则进一步验证了社会情感学习在减少残障学生欺凌风险方面的效果。“第二步”(全称Second Step: Student Success Through Prevention,简称SS-SSTP)是由美国儿童委员会(Committee for Children)推行的一项预防欺凌与暴力项目,主要针对美国6—8年级学生,其中6年级15节课①,7—8年级13节课②。这些干预措施主要内容为同理心培养、情感管理、沟通技巧、问题解决策略、应对欺凌和同伴压力等,其中欺凌干预内容主要包括识别和应对欺凌以及制定有利于预防和减少欺凌的班级规则等。Vessey和ONeil则主要通过学校护士开展残障学生欺凌教育小组,围绕12个欺凌主题视频③开展活动,并通过角色扮演、拼字游戏、连环画、剧本写作和绘画等形式鼓励参与,从而让残障学生学习欺凌知识及应对技能。[11]

同时,也有少量研究特别设计了为欺凌他人或遭遇欺凌的残障学生提供的干预服务。Graybill等为遭遇过欺凌的残障学生提供团体辅导和个案咨询,其中团辅包含7节活动④,个案也围绕同样的主题深入辅导学生,比如确定可靠的人或安全的地方,使用问题解决模式与新朋友建立联系,鼓励他们实践应用相关知识等。[18]Abdulkader为欺凌他人的残障学生开展认知行为治疗,该治疗方案包括17节⑤,旨在帮助他们重建欺凌认知,反思欺凌行为,习得沟通表达、协商和积极交友等正向行为,从而减少欺凌行为。[12]

2. 改善普通学生与残障学生互动的同伴群体干预措施

改善普通学生与残障学生的互动关系是减少残障学生欺凌风险的重要内容之一。已有研究表明,融合教育有利于残障学生的学业发展,但是也可能面临普通学生对残障学生包容不足导致的欺凌风险。[19]“同伴快车”(Peer EXPRESS)计划就旨在通过组织残障学生和普通学生共同参与各类活动、增加他们之间的同伴交往来预防欺凌。[20]为了预防和减少口吃学生遭遇欺凌,教师们通过专门的课程讨论,引导学生多与同伴互动和交流,避免歧视和偏见。[21]Maguire等则专门开展课程和活动,让普通学生了解智力障碍者及其遭遇欺凌风险等,同时促进两类学生的交流。[22]Humphrey等则采用同伴支持和帮助、恢复性教育方法修复欺凌双方关系和开展社会情感学习活动促进建立积极的人际关系等多种措施营造友好同伴关系。[23]

3. 为残障学生创建家校支持性环境的干预措施

已有研究还非常注重改善残障学生的家庭和学校环境,从而为他们提供支持。针对普通学生的欺凌干预不仅需要关注学生个体,还必须考虑家庭、学校为学生提供正向支持的相关措施。[24]预防和干预残障学生欺凌就更需要支持性环境。这类支持性干预措施包括向父母和教职员工发放停止欺凌宣传单,内容涉及认识欺凌、辨识欺凌问题、家长或教师处理欺凌的方法和推荐欺凌相关资料等。[11]支持青少年学业和社会适应项目(Supporting Early Adolescent Learning and Social Success,缩写为SEALS)则直接培训教师的社会互动管理和行为管理能力。前者为老师提供发现、预防和处理欺凌、打架等学生问题行为的具体方法,后者则聚焦于促进教师掌握积极的课堂管理策略,从而促进师生和同辈之间的亲社会互动。[25]Chen等将该项目运用于融合教育学校,也获得了较好的预防欺凌效果。[26]还有的项目建立了“探索—重点—计划—回顾”四阶段家校沟通模式,即主动倾听家长需要,确定优先解决的关键问题,商定目标并订立计划,回顾计划执行情况并说明下一步安排,从而促进家校沟通。[23]Sullivan等的干预研究则是在社会情感学习为主的“第二步”项目基础上,又同时运用欧维斯校园欺凌预防项目(Olweus Bullying Prevention Program,缩写为OBPP)⑥,旨在比较综合性欺凌干预与单一的社会情感学习干预的效果差异。[17]

(四) 干预评估及效果

绝大多数研究采用量表作为评估干预结果的工具。除了Abdulkader的研究运用自制量表(检测信度效度均较高),[12]Maguire等采用半结构访谈和焦点小组定性方法评估效果,[22]其余10篇论文均采用成熟量表作为评估工具(具体见表1)。这些评估工具的使用提高了干预效果测量的可靠性。然而,这些研究所使用的量表各不相同,量表应答者包括学生(6篇)、教师(1篇)、学生和父母(1篇)、学生和教师(3篇)等不同情况。

干预结果表明,除了Mallick等对普通同学对待口吃学生的态度干预(该项目仅开展了1次干预)未取得显著效果,[21]其余干预研究对欺凌发生率、欺凌态度和应对技能等都产生了影响。8篇文献测量了欺凌行为方面的干预效果,其中5项研究报告了被欺凌发生率降低,2篇文献报告学生欺凌者或欺凌行为显著减少,1篇报告欺凌行为无显著变化。5项研究报告态度或心理变化,包括更积极干预欺凌或更强烈的反对欺凌态度(2篇),减少面对欺凌的负面情绪(2篇)。但是,Vessey和ONeill的干预表明,父母报告残障学生接受干预后社会心理功能并未发生显著变化。[11]2项研究证实了干预对象应对欺凌的技能得到了有效提升。研究还报告了干预措施取得了其他方面的效果,如残障学生建立了更积极的同伴关系,自我概念、社交能力提升,得到了同学、家长和老师更多的支持等。

四、总结与展望

(一) 更严谨地筛选和区分干预对象

残障学生的欺凌干预研究首先需要明确干预措施的适用对象,但当前绝大多数干预研究笼统地针对各类残障学生开展欺凌干预,很少针对不同类型残障学生设计和开展有区别的干预。不同障碍类型学生的功能发展水平不同,同一类型的残障学生的身心缺陷程度各异,因而其面临的欺凌风险也存在差异。比如,一项针对希腊178名5—6年级残障学生的调查表明,相较于学习障碍、学习与社会情感双重障碍这两类学生而言,发展性障碍(精神障碍和自闭症)学生遭遇更多欺凌,尤其是更容易遭遇关系欺凌。[27]通过韦尔智力量表区分智力缺陷严重程度,IQ标准得分低于85的智力残障学生比高于85分者被欺凌的风险更高。[28]相比于單一残障类型的学生,存在多种类型障碍的青少年更容易遭受欺凌。[29]需要注意的是,国内不同类型残障学生的欺凌风险可能与国外有所不同。比如,受到社会文化和传统观念影响,国内普遍存在对精神残障的社会污名。未来国内研究需要更有针对性地探讨残障学生的个体差异、残障类型的欺凌风险差异与不同干预措施的匹配问题。

(二) 拓展更具针对性和整合性的干预措施

已有研究主要将针对普通学生的欺凌预防和干预项目运用于残障学生群体,较少开发具有针对性的干预措施,另外干预措施相对单一,综合性干预较少。对此,未来研究需要开发适合残障学生的、整合多种方法的干预项目。首先,目前专门针对遭遇欺凌的残障学生的干预研究极少。被欺负的残障学生感到焦虑、生气或抑郁,因而他们往往主观幸福感更低,面临更多健康问题,还更容易发生自残、自杀等问题。[30]残障学生的身心发展特征又不同于普通学生,因此,急需开展适合残障被欺凌者的干预措施,寻找出能够帮助这些受困于欺凌问题中的残障学生的欺凌干预方案。其次,针对残障学生欺凌行为的干预还非常缺乏。仅有一项研究探索了认知行为治疗干预方法,但是残障学生欺凌行为的风险因素包括他们自身的身心状况、用药情况等,还受到同伴关系、师生的残障歧视、偏见等因素影响。[31]未来研究亟须针对这些风险因素开发预防和干预残障学生欺凌行为的有效措施。再次,已有研究还缺乏对多层面干预措施的比较和整合。已有研究表明欺凌干预需要兼顾个体行为和社会情境,尤其是对残障学生而言,导致他们更容易受到欺凌的关键是普遍存在的边缘化和歧视特殊人群的社会观念。[32]因此,残障学生欺凌干预需要更关注支持性社会环境。结合我国国情,残障学生欺凌干预措施的侧重点可能有所不同。除了提升特殊教育教师和融合教育下的同伴等对残障学生的支持之外,增强父母等家庭为本的支持、改变社会大众对融合教育的不接纳态度也需要纳入到干预措施的范围之内。

(三) 更准确、全面地评估干预结果

已有研究使用的研究工具及其应答者差异较大,尽管绝大多数研究都使用了成熟的量表作为研究工具,但是这些量表是否适用于残障学生群体还有待考量。今后在评估干预结果时,研究者可以采用专门针对残障学生群体的相关量表(如残疾学生欺凌行为与经验量表中英文版,BBES),[33]从而更为准确地判断干预的成效。现有研究对干预效果的评估主要关注被欺凌或欺凌发生率,对于对待欺凌/被欺凌的态度和应对欺凌技能的关注不够。另外,已有研究表明自闭症、智力障碍等残障学生最常见的被欺凌类型为言语欺凌和关系欺凌,[34]但目前几乎很少有研究从不同类型的欺凌行为(肢体、言语、关系等)分别评估干预效果。此外,部分研究评估了欺凌干预的维持效果,但这些研究追踪时间长短不一,导致所得结果很难具备可比性。因此未来干预效果评估最好采用适合残障学生的专用量表,并从欺凌/被欺凌行为发生率、不同类型欺凌行为、欺凌相关态度和应对技能等多个角度评估和比较干预结果,还需加强对干预效果维持的评估。

A Review and Prospect ofBullying Intervention among Students with Disabilities in Foreign Articles

YANG Li1, WANG Xiying2

(1. School of Law, Political Science, Business and Trade, Chongqing University of Science & Technology, Chongqing, 401331, China; 2. Faculty of Education, Beijing Normal University, Beijing, 100875, China)

Abstract: The currently existing bullying intervention research is mostly targeted at the ordinary students, while students with disabilities who face higher risks get much less attention. This article systematically collected the related literature about bullying intervention research from two database of Web of Science (in English) since 2009, selected and focused on 12 core articles on bullying intervention. This article analyses research design, intervention targets, bullying behavioral characteristics, intervention plan, and evaluation and effectiveness of the selected studies. The existing problems have been concluded and future research directions have been discussed.

Key words: students with disabilities; school bullying; intervention research; literature review